О диалектическом и историческом материализме

Диалектический материализм есть мировоззрение марксистско-ленинской партии. Оно называется диалектическим материализмом потому, что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлении является диалектическим, а его истолкование явлений природы, его понимание явлении природы, его теория – материалистической.

Исторический материализм есть распространение положении диалектического материализма на изучение общественной жизни, применение положений диалектического материализма к явлениям жизни общества, к изучению общества, к изучению истории общества.

Характеризуя свой диалектический метод, Маркс и Энгельс ссылаются обычно на Гегеля, как на философа, сформулировавшего основные черты диалектики. Это, однако, не означает, что диалектика Маркса и Энгельса тождественна диалектике Гегеля. На самом деле Маркс и Энгельс взяли из диалектики Гегеля лишь ее “рациональное зерно”, отбросив гегелевскую идеалистическую шелуху и развив диалектику дальше, с тем, чтобы придать ей современный научный вид.

“Мой диалектический метод, говорит Маркс, в основе своей не только отличен от гегелевского, но является его прямой противоположностью. Для Гегеля процесс мышления, который он под названием идеи превращает даже в самостоятельный субъект, есть демиург (творец) действительного, которое составляет лишь его внешнее проявление. Для меня, наоборот, идеальное есть не что иное, как материальное, пересаженное в человеческую голову и преобразованное в ней” (К. Маркс, Послесловие ко второму немецкому изданию 1-го тома “Капитала”). Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1558 |

Дата: 13.01.2026

|

Кинотеатр Спутник - Законы материалистической диалектики

|

Движение, рассматриваемое в самом общем смысле слова, т. е. понимаемое как способ существования материи, как внутренне присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением. Само собой разумеется, что изучение природы движения должно было исходить от низших, простейших форм его и должно было научиться понимать их прежде, чем могло дать что-нибудь для объяснения высших и более сложных форм его. И действительно, мы видим, что в историческом развитии естествознания раньше всего разрабатывается теория простого перемещения, механика небесных тел и земных масс; за ней следует теория молекулярного движения, физика, а тотчас же вслед за последней, почти наряду с ней, а иногда и опережая ее, наука о движении атомов, химия. Лишь после того как эти различные отрасли познания форм движения, господствующих в области неживой природы, достигли высокой степени развития, можно было с успехом приняться за объяснение явлений движения, представляющих процесс жизни. Объяснение этих явлений шло вперед в той мере, в какой двигались вперед механика, физика и химия. Таким образом, в то время как механика уже давно была в состоянии удовлетворительно объяснить происходящие в животном теле действия костных рычагов, приводимых в движение сокращением мускулов, сводя эти действия к своим законам, имеющим силу также и в неживой природе, физико-химическое обоснование прочих явлений жизни все еще находится почти в самой начальной стадии своего развития. Поэтому, исследуя здесь природу движения, мы вынуждены оставить в стороне органические формы движения. Сообразно с уровнем научного знания мы вынуждены будем ограничиться формами движения неживой природы.

Всякое движение связано с каким-нибудь перемещением - перемещением небесных тел, земных масс, молекул, атомов или частиц эфира. Чем выше форма движения, тем незначительнее становится это перемещение. Оно никоим образом не исчерпывает природы соответствующего движения, но оно неотделимо от него. Поэтому его необходимо исследовать раньше всего остального.

Вся доступная нам природа образует некую систему, некую совокупную связь тел, причем мы понимаем здесь под словом тело все материальные реальности, начиная от звезды и кончая атомом и даже частицей эфира, поскольку признается реальность последнего. В том обстоятельстве, что эти тела находятся во взаимной связи, уже заключено то, что они воздействуют друг на друга, и это их взаимное воздействие друг на друга я есть именно движение.

Уже здесь обнаруживается, что материя немыслима без движения. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1473 |

Дата: 18.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Всемирное тяготение. Астрономия и мировоззрение. Тайна вещества

|

Таким образом, история природы и человеческого общества - вот откуда абстрагируются законы диалектики. Они как раз не что иное, как наиболее общие законы обеих этих фаз исторического развития, а также самого мышления. По сути дела они сводятся к следующим трем законам:

- Закон перехода количества в качество и обратно.

- Закон взаимного проникновения противоположностей.

- Закон отрицания отрицания.

Все эти три закона были развиты Гегелем на его идеалистический манер лишь как законы мышления: первый - в первой части «Логики» - в учении о бытии; второй занимает всю вторую и наиболее значительную часть его «Логики» - учение о сущности; наконец, третий фигурирует в качестве основного закона при построении всей системы. Ошибка заключается в том, что законы эти он не выводит из природы и истории, а навязывает последним свыше как законы мышления. Отсюда и вытекает вся вымученная и часто ужасная конструкция: мир - хочет ли он того или нет - должен сообразоваться с логической системой, которая сама является лишь продуктом определенной ступени развития человеческого мышления.

Если мы перевернем это отношение, то все принимает очень простой вид, и диалектические законы, кажущиеся в идеалистической философии крайне таинственными, немедленно становятся простыми и ясными как день.

Впрочем, тот, кто хоть немного знаком с Гегелем, знает, что Гегель в сотнях мест умеет давать из области природы и истории в высшей степени меткие примеры в подтверждение диалектических законов.

Мы не собираемся здесь писать руководство по диалектике, а желаем только показать, что диалектические законы являются действительными законами развития природы и, значит, имеют силу также и для теоретического естествознания. Мы поэтому не можем входить в детальное рассмотрение вопроса о внутренней связи этих законов между собой.

- I. Закон перехода количества в качество и обратно.

Закон этот мы можем для наших целей выразить таким образом, что в природе качественные изменения - точно определенным для каждого отдельного случая способом - могут происходить лишь путем количественного прибавления либо количественного убавления материи или движения (так называемой энергии). Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1529 |

Дата: 18.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Законы и категории материалистической диалектики

|

Мы здесь наглядно убедились, каков самый верный путь от естествознания к мистицизму. Это не безудержное теоретизирование натурфилософов, а самая плоская эмпирия, презирающая всякую теорию и относящаяся с недоверием ко всякому мышлению.

Существование духов доказывается не на основании априорной необходимости, а на основании эмпирических наблюдений господ Уоллеса, Крукса и компании. Так как мы доверяем спектрально-аналитическим наблюдениям Крукса, приведшим к открытию металла таллия, или же богатым зоологическим открытиям Уоллеса на островах Малайского архипелага, то от нас требуют того же самого доверия к спиритическим опытам и открытиям обоих этих ученых. А когда мы заявляем, что здесь есть все-таки маленькая разница, а именно, что открытия первого рода мы можем проверить, второго же не можем, то духовидцы отвечают нам, что это неверно и что они готовы дать нам возможность проверить и спиритические явления.

Презрение к диалектике не остается безнаказанным. Сколько бы пренебрежения ни выказывать ко всякому теоретическому мышлению, все же без последнего невозможно связать между собой хотя бы два факта природы или уразуметь существующую между ними связь.

Вопрос состоит только в том, мыслят ли при этом правильно или нет, - а пренебрежение к теории является, само собой разумеется, самым верным путем к тому, чтобы мыслить натуралистически и тем самым неправильно. Но неправильное мышление, если его последовательно проводить до конца, неизбежно приводит, по давно известному диалектическому закону, к таким результатам, которые прямо противоположны его исходному пункту. И, таким образом, эмпирическое презрение к диалектике наказывается тем, что некоторые из самых трезвых эмпириков становятся жертвой самого дикого из всех суеверий - современного спиритизма. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1311 |

Дата: 18.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Человек с ружьём

|

С некоторых пор философские, особенно натурфилософские, системы растут в Германии, как грибы после дождя, не говоря уже о бесчисленных новых системах политики, политической экономии и т. д. Подобно тому как 269 в современном государстве предполагается, что каждый гражданин способен судить обо всех тех вопросах, по которым ему приходится подавать свой голос; подобно тому как в политической экономии исходят из предположения, что каждый покупатель является также и знатоком всех тех товаров, которые ему приходится покупать для своего жизненного обихода, - подобно этому теперь считается, что и в науке следует придерживаться такого же предположения. Каждый может писать обо всем, и «свобода науки» понимается именно как право человека писать в особенности о том, чего он не изучал, и выдавать это за единственный строго научный метод. А г-н Дюринг представляет собой один из характернейших типов этой развязной псевдонауки, которая в наши дни в Германии повсюду лезет на передний план и все заглушает грохотом своего высокопарного пустозвонства. Высокопарное пустозвонство в поэзии, в философии, в политической экономии, в истории, высокопарное пустозвонство с кафедры и трибуны, высокопарное пустозвонство везде, высокопарное пустозвонство с претензией на превосходство и глубокомыслие в отличие от простого, плосковульгарного пустозвонства других наций, высокопарное пустозвонство как характернейший и наиболее массовый продукт немецкой интеллектуальной индустрии, с девизом «дешево, да гнило», - совсем как другие немецкие фабрикаты, рядом с которыми оно, к сожалению, не было представлено в Филадельфии270. Даже немецкий социализм - особенно со времени благого примера, поданного г-ном Дюрингом, - весьма усердно промышляет в наши дни высокопарным пустозвонством; то, что практическое социал-демократическое движение так мало дает сбить себя с толку этим высокопарным пустозвонством, является новым доказательством замечательно здоровой натуры рабочего класса в нашей стране, в которой в данный момент, за исключением естествознания, чуть ли не все остальное поражено болезнью. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1306 |

Дата: 18.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Материя и основные формы её существования

|

Современное исследование природы - единственное, которое привело к научному, систематическому, всестороннему развитию, в противоположность гениальным натурфилософским догадкам древних и весьма важным, но лишь спорадическим и по большей части безрезультатно исчезнувшим открытиям арабов, - современное исследование природы, как и вся новая история, ведет свое летосчисление с той великой эпохи, которую мы, немцы, называем, по приключившемуся с нами тогда национальному несчастью, Реформацией, французы - Ренессансом, а итальянцы - Чинквеченто (- буквально: пятисотые годы, т. е. шестнадцатое столетие. Ред) и содержание которой не исчерпывается ни одним из этих наименований. Это - эпоха, начинающаяся со второй половины XV века. Королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального дворянства и создала крупные, в сущности основанные на национальности, монархии, в которых начали развиваться современные европейские нации и современное буржуазное общество; и в то время как горожане и дворянство еще продолжали между собой драку, немецкая Крестьянская война пророчески указала на грядущие классовые битвы, ибо в ней на арену выступили не только восставшие крестьяне, - в этом уже не было ничего нового, - но за ними показались предшественники современного пролетариата с красным знаменем в руках и с требованием общности имущества на устах. В спасенных при падении Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир - греческая древность; перед ее светлыми образами исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть. В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература. Англия и Испания пережили вскоре вслед за этим классическую эпоху своей литературы. Рамки старого orbis terrarum (- буквально: круг земель; так назывался у древних римлян мир, земля. Ред.) были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и были заложены основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности. Духовная диктатура церкви была сломлена; германские народы в своем большинстве прямо сбросили ее и приняли протестантизм, между тем как у романских народов стало все более и более укореняться перешедшее от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, подготовившее материализм XVIII века.

Это был величайший прогрессивный переворот из всех пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учености. Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не людьми буржуазно-ограниченными.

Наоборот, они были более или менее овеяны характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим живописцем, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны важными открытиями самые разнообразные отрасли физики. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1229 |

Дата: 18.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - От Архимеда до наших дней. Метеориты. Из истории геометрии

|

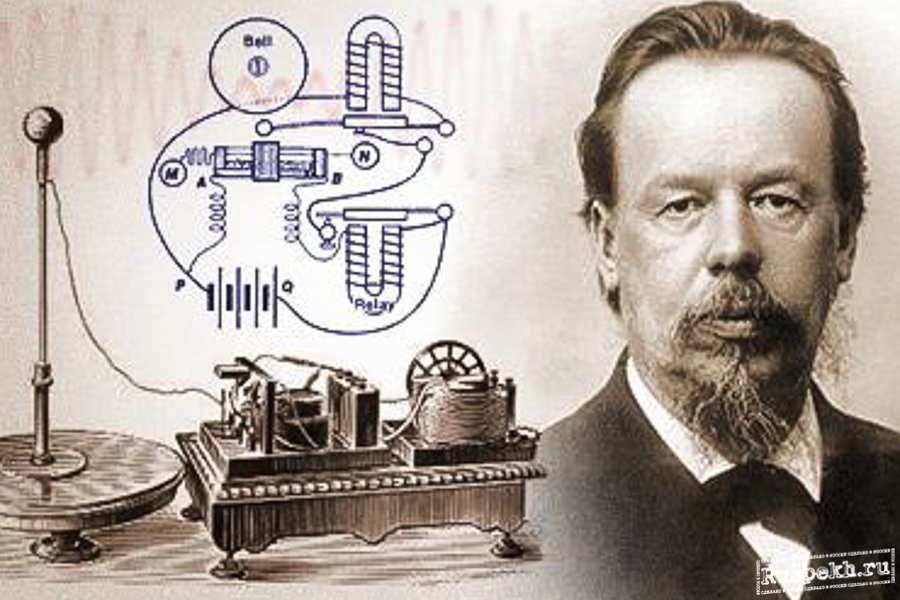

Александр Степанович Попов родился 9 марта 1859 года в семье заводского священника, в селе «Турьинские рудники», бывшего Богословского округа, на северном Урале.

Сашурочка, как звали Попова в детстве, с малых лет пристрастился к технике. Он целые дни проводил на Богословском медном заводе, где допытывался у инженеров, как добывается и обрабатывается руда, как действуют машины. Инженеры любили любознательного мальчика и охотно объясняли ему все это.

Еще не умея читать, Саша знал значительно больше своих сверстников, уже одолевших грамоту. Сам же он долго не ходилл учиться в школу, родители не спешили с его обучением, так как он был болезненным и слабым ребенком.

Саше было уже десять лет, когда он наконец начал учиться. За полтора месяца он научился хорошо читать и писать. С этого времени книги стали его лучшими друзьями.

Попрежнему он сильно интересовался техникой. Он не только прочел много книг из заводской технической библиотеки, но и стал овладевать техникой на практике. Рабочие научили его слесарному, токарному и столярному делу. Особенно много помог ему в этом его приятель Василий Петрович Славцов, искусный слесарь, столяр и маляр. Эти навыки впоследствии очень пригодились Попову в его изобретательской работе.

Вскоре Саша окончил начальную сельскую школу, и возник вопрос о дальнейшем образовании. Мальчик стал проситься в гимназию. Это совпадало с желанием его отца, который и слышать не хотел о том, чтобы его сыновья стали священниками. Однако его скудных заработков едва хватало на пропитание большой семьи. Он имел шестерых детей, из них только двое — Рафаил и Мария — были старше Саши, остальные — Анна, Августа и Капитолина — были значительно младше его. Отец и так отказывал себе во всем, чтобы хоть немного помочь старшему сыну Рафаилу, который в это время учился в университете. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1515 |

Дата: 29.11.2025

|

Кинотеатр Спутник - Александр Попов

|

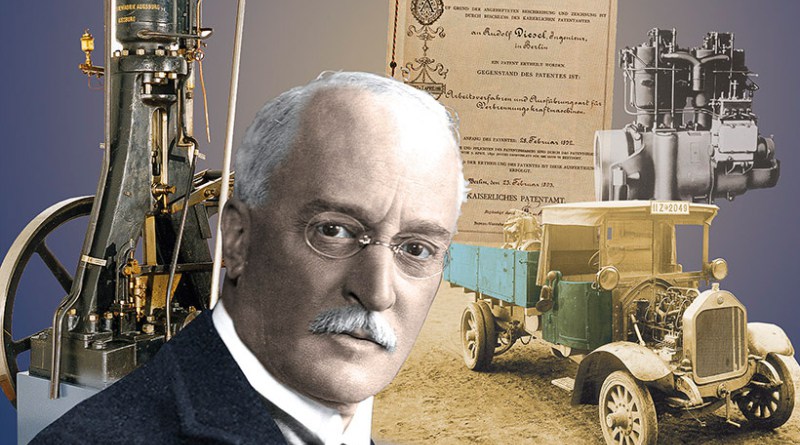

История двигателя и его роль в народном хозяйстве

В самом деле, задача поставленная себе молодым студентом, была столь же грандиозна, сколь и своевременна.

В развитии производительных сил человечества реконструкция энергетического хозяйства (в частности основы всякого производства — двигателя) являлась всегда одним из важнейших технических и экономических факторов.

На самых ранних ступенях хозяйства вплоть до появления развитого ремесла роль двигателя исполнял сначала человек, а затем рядом с ним — животное. Но уже в период ремесленной системы производства началось внедрение примитивных двигателей, использующих силу воды или ветра, для обслуживания отдельных производств в тогдашнем хозяйстве. Развитие этих механических двигателей, в частности водяного колеса, являлось в то время экономическим фактором первостепенного значения. Водяное колесо стало тем техническим фактором, с которым был непосредственно связан новый этап в развитии производительных сил — век мануфактуры; развитие рабочих машин, т. е. таких исполнительных механизмов, которые создают непосредственно самый предмет потребления, вынуждало к переходу на новый род двигателя. Водяное колесо, будучи господствующим типом двигателя в эпоху мануфактуры, являлось и основным условием для размещения промышленных центров. Местонахождение производства зависело от существования потока воды, который нужен был для приведения в движение водяного колеса. На следующих ступенях развития производства понадобилось усовершенствование этих водяных двигателей. Но уже в конце эпохи мануфактуры сказалось несоответствие этого рода двигателя общему процессу развития производительных сил: водяное колесо сковывало их развитие и по пространственному размещению и по линии их концентрации. Из революционного фактора, каким оно было в начале своего применения, водяное колесо превращалось в реакционную силу, тормозившую переключение производительных сил на более высокую техническую основу.

В конце XVII и в начале XVIII в. потребление, росшее быстрее производства, вызвало изобретение множества рабочих машин: прядильных, хлопкоочистительных, лесопильных и т. п. Существование этих машин создало необходимость в новом более совершенном двигателе, каким и явилась паровая машина. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1198 |

Дата: 29.11.2025

|

Кинотеатр Спутник - Как это работает? Дизельный двигатель. Система питания дизельных двигателей

|

В книге рассказывается об открытиях древних народов, о роли античных географов в истории географических открытий. Читатель познакомится с древнейшими цивилизациями Ближнего Востока, с походами римлян в Западную Европу, Азию и Африку, с первооткрывателями и исследователями Атлантики. Большой интерес представляет материал об открытии русскими Восточной и Северной Европы, о первых походах в Западную Сибирь.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Географическая карта в ее многообразных видах — от карты полушарий до карт отдельных материков, стран, небольших территорий, издавна служит людям незаменимым справочником, обогащает знаниями, сопутствует в дороге, помогает во множестве различных работ. Вместе с тем карта Земли — один из самых замечательных памятников истории науки и культуры, она как бы аккумулирует многовековой путь познания человечеством поверхности нашей планеты.

Географическая карта напоминает нам о трудах и подвигах многих и многих мореплавателей и путешественников, людей разных стран и эпох, знаменитых и безымянных исследователей. Напоминает она и о том, что история открытий новых земель и морей прочно связана с социально-экономической историей общества, обусловлена ею, сопровождалась в истории классовых докапиталистических обществ и в особенности в условиях капитализма завоеваниями, порабощением народов, возникновением колониальных держав и их соперничеством.

Географические названия на карте вызывают порой в памяти страницы истории открытий. С чувством гордости за свершения наших предков мы находим на карте имена русских землепроходцев, участников Великой Северной экспедиции, первооткрывателей Антарктиды; во многих географических названиях отражена история исследований и открытий советского времени.

Не приходится пояснять, насколько велико образовательное и воспитательное значение истории открытий, благодаря которым формировалась физическая карта Земли. В историко-научном аспекте создание этой карты — наиболее значительное достижение географической науки прошлого.

География зародилась и долгое время развивалась как наука, занимающаяся описанием Земли. Еще в древности обозначились в ней землеведческое и страноведческое направления. А важнейшим ее делом на протяжении веков оставалось создание и уточнение карты, связанное с дальними морскими и сухопутными путешествиями. Не случайно смысл понятия «географическое открытие» сводился к обнаружению географического объекта, не нанесенного еще на карту. Такая трактовка этого понятия стала традиционной. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1865 |

Дата: 23.11.2025

|

|

Биография

Жуковский Николай Егорович [5(17).1.1847, с. Орехово, ныне Владимирской области, — 17.3.1921, Москва], русский учёный в области механики, основоположник современной гидроаэродинамики.

Родился в семье инженера-путейца. В 1868 окончил физико-математический факультет Московского университета по специальности прикладная математика. С 1870 преподаватель физики 2-й Московской женской гимназии, с 1872 преподаватель математики, с 1874 доцент по кафедре аналитической механики Московского высшего технического училища (МВТУ).

В 1876 защитил магистерскую диссертацию "Кинематика жидкого тела".

За исследование "О прочности движения" Ж. была присуждена степень доктора прикладной математики (1882).

С 1885 преподавал теоретическую механику в Московском университете. В МВТУ и Московском университете Ж. работал до конца жизни. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 2189 |

Дата: 23.11.2025

|

Кинотеатр Спутник - Жуковский

|

|