Метафоры типа «небесные костры» или «галактический хребет» в большинстве человеческих культур были в конце концов заменены другими идеями: могущественные существа на небесах превратились в богов. Они получили имена и родословную, а также обязанность отвечать за разные космические службы. Для каждого человеческого дела был свой бог или богиня. Боги управляли Природой. Ничто не могло случиться без их прямого вмешательства. Если они пребывали в довольстве, то пища водилась в изобилии и люди благоденствовали. Но стоило чем-то прогневать богов – порой для этого хватало сущей ерунды, – последствия оказывались ужасны: засухи, бури, войны, землетрясения, извержения вулканов, эпидемии. Богов следовало умиротворять, и появилось обширное сословие священников и оракулов, призванных умилостивить богов. Но поскольку боги капризны, никто не ведал, что они станут делать. Природа оставалась тайной. Понять мир было так трудно…

Немногое уцелело на острове Самос в Эгейском море от Герайона – одного из чудес древнего мира, великого храма, посвященного Гере, которая начала свою карьеру в качестве богини неба.

Она покровительствовала Самосу и была для него тем же, чем богиня Афина была для Афин. Значительно позже ее взял в жены Зевс, повелитель олимпийских богов. Древние легенды говорят нам, что медовый месяц они провели на Самосе. Полосу диффузного света на ночном небе греческая религия объясняет тем, что молоко, брызнувшее из груди Геры, окропило небо. Этой легенде мы обязаны названием «Млечный Путь», которым продолжаем пользоваться до сих пор. Возможно, изначально она отражала важную догадку, что небеса питают Землю. Но даже если и так, значение это, похоже, забылось тысячи лет назад.

Мы – почти все из нас – потомки тех людей, которые в ответ на тяготы жизни выдумывали истории о непредсказуемых или разгневанных божествах. Долгое время инстинктивная тяга людей к постижению мира шла вразрез с гибкими религиозными объяснениями, как было в Древней Греции эпохи Гомера, где боги повелевали небом и Землей, грозами, океанами и подземным миром, огнем и временем, любовью и войной, где каждое дерево и каждый луг служили приютом дриадам и нимфам.

Тысячи лет людей угнетало – а некоторых угнетает и теперь – представление о Вселенной как о марионетке, нити которой в руках бога (или богов), невидимого и непостижимого. А потом, 2500 лет назад, в Ионии произошло славное пробуждение. На Самосе и в других близлежащих греческих колониях, выросших на островах и в бухтах оживленной восточной части Эгейского моря, вдруг появились люди, которые верили, что все на свете состоит из атомов; что человеческие существа и иные животные произошли от других, более простых форм жизни; что болезни вызываются не демонами и богами; что Земля всего лишь планета, движущаяся вокруг Солнца. И что звезды находятся оченьочень далеко.

Эта революция породила Космос и Хаос. Сперва греки верили в изначальный Хаос, что перекликается с тем стихом Книги Бытия, где сказано, что земля была «безвидна». Хаос создал богиню по имени Ночь и соединился с ней, а их потомки дали жизнь всем богам и людям. Мир, сотворенный из Хаоса, идеально согласовался с греческой верой в непредсказуемую Природу, управляемую капризными богами. Однако в VI веке до нашей эры в Ионии сформировалась новая концепция, одна из величайших идей человечества. Вселенная познаваема, утверждали древние ионийцы, поскольку обнаруживает внутренний порядок: в Природе есть закономерности, позволяющие раскрыть ее секреты. Природа не является совершенно непредсказуемой; есть правила, которым даже она должна подчиняться. Этот замечательный, упорядоченный характер Вселенной получил название Космос.

Но почему именно в Ионии? Почему среди этих непритязательных, пасторальных пейзажей, на этих далеких островах и побережьях Восточного Средиземноморья? Почему не в великих городах Индии или Египта, не в Вавилонии, Китае или Центральной Америке? Китай имел тысячелетнюю астрономическую традицию; здесь изобрели бумагу и печатный станок, ракеты, часы, шелк, фарфор и методы навигации в открытом море. Некоторые историки утверждают, что это было все же слишком традиционалистское общество, активно сопротивлявшееся нововведениям. Почему не Индия, невероятно богатая, преуспевшая в математике культура? Потому, отвечает кое-кто из историков, что она была зачарована идеей вечной Вселенной, обреченной без конца повторять циклы смерти и перерождения душ и миров, где не может произойти ничего принципиально нового. Почему не майя или ацтеки, достигшие значительных успехов в астрономии и, подобно жителям Индии, тоже завороженные большими числами? Потому, заявляет ряд историков, что эти народы были лишены способностей или мотивов к созданию механических изобретений. Майя и ацтеки и колесо-то применяли только в детских игрушках.

Ионийцы имели целый ряд преимуществ. Иония – царство островов. Изоляция, даже неполная, способствует разнообразию. Множество несхожих между собой островов выработало многообразие политических систем. Не было единой силы, которая могла бы установить социальное и интеллектуальное единообразие на всех островах. Стали возможны свободные исследования. Поддержание суеверий не считалось политической необходимостью. В отличие от многих других культур ионийцы находились на перекрестке цивилизаций, а не в одном из центров. В Ионии финикийский алфавит был впервые адаптирован для греческого языка, что сделало возможным широкое распространение грамотности. Письмо больше не было монополией жрецов и переписчиков. Идеи многих людей стали доступны для рассмотрения и обсуждения. Политическая власть находилась в руках торговцев, активно содействовавших развитию техники, от которой зависело их процветание. Именно в Восточном Средиземноморье африканские, азиатские и европейские цивилизации, в том числе великие культуры Египта и Месопотамии, встречались и перекрестно опыляли друг друга в энергичном и изощренном противостоянии предубеждений, языков, идей и богов. Как быть, если сталкиваешься с тем, что сразу несколько разных богов претендует на одну и ту же территорию? Вавилонский Мардук и греческий Зевс оба считались повелителями неба и царями богов. Вы можете подумать, что Мардук и Зевс суть одно и то же божество. Однако несходство их атрибутов способно также натолкнуть вас на мысль, что один из них был выдуман жрецами. Но если один выдуман, то почему не оба?

Вавилонский Мардук

греческий Зевс

Так родилась великая идея, осознание того, что есть путь познания мира вне гипотезы о боге, что существуют принципы, силы, законы природы, благодаря которым мир можно понять, не приписывая каждое падение воробья прямому вмешательству Зевса.

Китай, Индия и Центральная Америка, я думаю, тоже пришли бы к науке, будь у них немного больше времени. Культуры не развиваются в едином ритме, не идут в ногу. Они появляются в разное время и прогрессируют в разном темпе. Научное мировоззрение работает так хорошо, объясняет так много и настолько созвучно с наиболее развитой частью нашего мозга, что со временем, я полагаю, практически любая культура Земли, предоставленная самой себе, пришла бы к науке. Одной из культур суждено было вырваться вперед. Так случилось, что Иония стала тем местом, где впервые появилась наука.

Эта великая революция человеческого мышления началась между 600 и 400 годами до нашей эры. Ключом к перевороту послужил ремесленный труд. Многие блестящие ионийские мыслители были сыновьями мореплавателей, крестьян и ткачей. Они привыкли работать руками, в отличие от жрецов и писцов других наций, выросших в роскоши. Они отвергали суеверия, а их творения были поистине чудесными. Во многих случаях у нас есть только отрывочные или позднейшие описания того, что происходило. Метафоры, которые были тогда в ходу, могут запутать нас. Почти наверняка несколько столетий спустя предпринимались сознательные усилия, чтобы скрыть новое знание. Главными фигурами в этой революции были люди с греческими именами, большей частью неизвестные нам сегодня, но ставшие истинными пионерами нашей цивилизации и нашего гуманизма.

Первым ионийским ученым был Фалес из Милета, города в Малой Азии, на противоположном берегу узкого пролива, отделяющего Самос от материка. Он путешествовал в Египет и был посвящен в знание Вавилона.

Говорят, что Фалес предсказал солнечное затмение. Он знал, как измерить высоту пирамиды по длине ее тени и высоте Солнца над горизонтом – метод, применяемый сегодня для определения высоты гор на Луне. Фалес первым стал доказывать геометрические теоремы, подобные тем, что три века спустя систематизировал Евклид, например утверждение о равенстве углов при основании равнобедренного треугольника.

Ясно прослеживается непрерывность мыслительной работы от Фалеса к Евклиду, а затем к Исааку Ньютону, который в 1663 году купил на Сторбриджской ярмарке «Начала геометрии» – событие, ускорившее появление современной науки и технологии.

Фалес пытался объяснить мир, не ссылаясь на вмешательство богов. Вслед за вавилонянами он считал, что весь мир состоит из воды. Чтобы объяснить существование суши, вавилоняне добавляли, что Мардук расстелил на воде ковер и выбивает из него пыль. Фалес тоже придерживался подобных взглядов, но, как выразился Бенджамин Фаррингтон, «оставил в стороне Мардука». Да, изначально все было водой, но Земля образовалась из океанов благодаря естественному процессу, – подобному, полагал Фалес, заилению, которое ему довелось наблюдать в дельте Нила. Он считал воду первоосновой всей материи, как сегодня мы видим эту первооснову в электронах, протонах и нейтронах или в кварках. Правильны или нет были выводы Фалеса, не столь важно в сравнении с другим его умозаключением: мир не был создан богами, но является продуктом взаимодействующих в природе материальных сил. Из Вавилона и Египта Фалес привез семена новых наук – астрономии и геометрии, наук, которые пустили побеги и выросли на плодородной ионийской почве.

Анаксимандр, друг и сподвижник Фалеса, был одним из первых известных нам людей, кто занимался экспериментированием. Изучая движение тени, отбрасываемой вертикальной палкой, он точно определил продолжительность года и сезонов. Веками люди использовали палку, чтобы бить и пронзать друг друга. Анаксимандр применил ее для измерения времени.

Философ Анаксимандр кисти Пьетро Беллотти

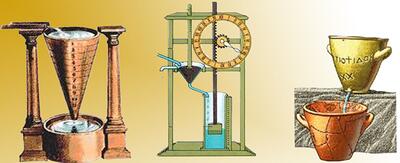

Он первым в Греции построил солнечные часы, создал карту известного мира и небесный глобус с нанесенным на него рисунком созвездий. Он считал, что Солнце, Луна и звезды – это огонь, видимый сквозь перемещающиеся отверстия в небесном своде (идея, возможно зародившаяся куда раньше).

солнечные часы

Анаксимандр полагал, и это стоит отметить особо, что Земля не подвешена к небу и не поддерживается им, но сама по себе находится в центре Вселенной; поскольку она равноудалена от всех точек «небесной сферы», то нет сил, способных сдвинуть ее.

Мы рождаемся столь беспомощными, говорил он, что если бы первые человеческие детеныши были брошены в мир и оставлены на произвол судьбы, они бы немедленно умерли. Из этого Анаксимандр сделал вывод, что человеческие существа произошли от других животных, более сильных от рождения: он предполагал, что жизнь спонтанно зарождается в грязи и что первыми живыми существами были рыбы, покрытые шипами. Потомки этих рыб в конце концов покинули воду и вышли на сушу, где развились в животных, превращаясь из одной формы в другую. Он верил в существование бесконечного числа миров, сплошь населенных и проходящих через циклы распада и возрождения. «Однако, – как с сожалением отмечает святой Августин, – он не больше, чем Фалес, связывал причину всех этих непрестанных изменений с деятельностью Божественного разума».

Примерно в 540 году до нашей эры на острове Самос к власти пришел тиран по имени Поликрат. Начинал он с торговли провизией, а потом занялся морским разбоем. Поликрат был щедрым покровителем искусств, наук и инженерного дела. Но он угнетал свой народ, развязал войну с соседями и справедливо опасался вторжения. Поэтому он окружил свою столицу массивной стеной протяженностью около шести километров, которая сохранилась до наших дней. Чтобы через эти укрепления доставлять воду из далекого родника, он приказал построить подземный ход. Ход этот, длиной около километра, пронизал гору насквозь. Каменотесы, прорубавшие его с двух сторон, встретились почти точно посередине. Строительство заняло около пятнадцати лет и стало свидетельством высокого инженерного искусства тех дней и показателем необычайной практической сметки ионийцев. Но у этого предприятия была и другая, зловещая сторона: частично подземный ход был проложен закованными в цепи рабами, которых захватывали пиратские корабли Поликрата.

Это было время Феодора – выдающегося инженера своего века, которому греки приписывают изобретение ключа, линейки, плотничьего угольника, уровня, токарной обработки, бронзового литья и центрального отопления. Почему этому человеку не поставлен памятник? Те, кто размышлял о законах Природы, часто беседовали с инженерами и изобретателями. Нередко это были одни и те же люди. Теоретики и практики в одном лице.

В это же время на соседнем острове Кос Гиппократ закладывал основы своей прославленной медицинской традиции, о которой в наши дни помнят в основном благодаря знаменитой врачебной клятве. Это была практичная и эффективная школа врачевания, основанная, по утверждению ее создателя, на знаниях, которые в то время играли роль физики и химии. Но она также опиралась на собственную теорию. В книге «О древней медицине» Гиппократ пишет:

«Люди считают эпилепсию божественной в основном потому, что не понимают ее. Но если называть божественным все, чего не понимаешь, божественному не будет конца».

Примерно тогда же ионийское влияние распространилось на территорию материковой Греции, Италии и Сицилии. Было время, когда почти никто не верил в существование воздуха. Конечно, люди знали о дыхании и считали ветер дыханием богов. Однако представление о воздухе как о неподвижном, материальном, но невидимом веществе выходило за пределы воображения. Первый описанный эксперимент с воздухом был выполнен врачом Эмпедоклом (который также преуспел в философии, поэзии и политике. – Ред.). Пик его деятельности пришелся примерно на 450 год до нашей эры. Если верить некоторым источникам, он считал себя богом. Возможно, он просто был настолько умен, что богом его считали другие. Он полагал, что свет движется очень быстро, но не с бесконечной скоростью. Он учил, что когда-то на Земле обитало гораздо больше разновидностей живых существ, но многие их виды

«оказались, должно быть, неспособны продолжить свой род. Ибо каждому из существующих видов защитой и опорой служили особые навыки, или смелость, или скорость, изначально присущие им».

Этой попыткой объяснить великолепную адаптацию организмов к среде их существования Эмпедокл, подобно Анаксимандру и Демокриту, отчетливо предвосхитил некоторые аспекты великой дарвиновской идеи об эволюции под действием естественного отбора.

Эмпедокл использовал в своем эксперименте кухонное приспособление, которым люди пользовались уже многие века, – так называемую клепсидру, или «водяного вора», служившего кухонным черпаком.

клепсидра и водяные часы

Медная сфера с открытым горлышком и маленькими дырочками снизу наполнялась при погружении в воду. Если просто вынуть ее из воды, вода сразу польется через отверстия, как из душа. Однако если плотно закрыть горлышко большим пальцем, вода останется внутри сферы, пока вы не откроете отверстие. Попытайся наполнить клепсидру при закрытом горлышке, из этого ничего не получится. Какая-то материальная субстанция должна выйти, чтобы освободить место воде. Мы не можем увидеть данную субстанцию. Что бы это могло быть? Воздух, и ничего более, утверждал Эмпедокл. Вещь, которую мы не в состоянии увидеть, способна оказывать давление и препятствует моему желанию наполнить сосуд водой, если я по глупости оставлю палец на горлышке. Эмпедокл открыл невидимое. Воздух, думал он, должен быть веществом настолько разреженным, что его невозможно увидеть.

Говорят, Эмпедокл погиб, бросившись в экстатическом порыве в горячую лаву на вершине великого вулкана Этна. Но мне иногда кажется, что он просто оступился во время смелой попытки положить начало наблюдательной геофизике.

Новое веяние, слабый намек на существование атомов был подхвачен и развит человеком по имени Демокрит, родом из ионийской колонии Абдера, на севере Греции. Абдера служила неистощимым поводом для шуток. В 430 году до нашей эры истории о жителях Абдеры неизменно вызывали приступы хохота. Она была чем-то вроде Бруклина в наше время. Для Демокрита смысл жизни состоял в том, чтобы наслаждаться и постигать новое; постижение и наслаждение были для него одним и тем же. Он говорил, что

«жизнь без веселья – это все равно, что долгая дорога без постоялого двора».

Хотя Демокрит и прибыл из Абдеры, он был далеко не смешон. Он верил, что из диффузной материи в пространстве спонтанно формируется множество миров, которые эволюционируют, а потом распадаются. В то время, когда никто не знал о существовании ударных кратеров, Демокрит размышлял о том, что миры могут случайно столкнуться; он верил, что некоторые миры в одиночестве блуждают в темноте космоса, тогда как другие сопровождаются несколькими солнцами и лунами; что некоторые миры обитаемы, а другие лишены растений, животных и даже воды; что простейшие формы жизни появились из первобытных болот. Демокрит учил, что восприятие – например, суждение о том, что я сейчас держу в руке карандаш, – является в чистом виде физическим и механическим процессом; что мышление и чувства – это свойства материи, организованной достаточно тонким и сложным образом, и никак не связаны с духом, вселяемым в материю богами.

Демокрит придумал слово атом, которое в переводе с греческого буквально означает «неделимый». Атомы – это предельные частицы материи, которые никогда не могут быть разделены на меньшие части. Все сущее, говорил Демокрит, представляет собой прихотливо соединенные группы атомов. Даже мы сами. «Нет ничего, – заявлял он, – кроме атомов и пустоты».

Когда мы разрезаем яблоко, рассуждал Демокрит, нож должен пройти сквозь пустые пространства между атомами. Не будь пустот, нож встретился бы с непробиваемыми атомами и яблоко не удалось бы разрезать. Допустим, что мы вырезали из конуса тонкий слой и определили площади двух получившихся сечений. Будут ли эти площади равны? Нет, отвечает Демокрит. Наклон образующих конуса приводит к тому, что площадь одного из сечений немного меньше, чем другого. Если бы обе площади были в точности равны, мы имели бы дело с цилиндром, а не с конусом. Сколь бы острым ножом мы ни пользовались, площади срезов на двух кусках не будут равны. Почему? Потому что в очень мелком масштабе выявляется неустранимая шероховатость материи. Эту мелкомасштабную шероховатость Демокрит соотносит с миром атомов. Его аргументы отличаются от тех, что мы используем сегодня, но они тонки, изящны и получены из наблюдения за повседневной жизнью. А в своей основе сделанные Демокритом выводы совершенно верны.

А вот другая задача, связанная с предыдущей. Демокрит придумал способ вычисления объема конуса или пирамиды как совокупности очень большого числа чрезвычайно тонких пластин, размеры которых постепенно уменьшаются от основания к вершине. Тем самым он поставил задачу, которая в математике относится к теории пределов. Он уже стучался в двери дифференциального и интегрального исчисления – этого фундаментального инструмента познания, который, насколько мы можем судить по письменным источникам, не был открыт до Исаака Ньютона. Возможно, если бы работы Демокрита не были практически полностью уничтожены, это исчисление уже существовало бы к началу христианской эры.

Томас Райт в 1750 году поражался тому, что Демокрит считал Млечный Путь состоящим в основном из неразличимых звезд:

«Можно сказать, что задолго до того, как астрономия извлекла выгоду из прогресса оптической науки, мысленным взором заглянул так далеко в бесконечность, как это удавалось лишь наиболее талантливым астрономам в гораздо более благоприятные времена».

Разум Демокрита поднялся выше Молока Геры, выше Хребта Ночи.

В обыденной жизни Демокрит, похоже, был чудаком. Женщины, дети и плотская любовь доставляли ему одни неудобства, отчасти потому, что отнимали время от размышлений. Однако он ценил дружбу, считал веселье целью жизни и посвятил большое философское исследование истокам и природе благодушия. Он специально отправился в Афины, чтобы посетить Сократа, но оказался слишком робок, чтобы представиться. Он был близким другом Гиппократа, восхищался красотой и совершенством физического мира, полагал, что бедность при демократии предпочтительнее богатства при тирании. Господствовавшие в его время религии он считал злом и был уверен, что ни бессмертных душ, ни бессмертных богов не существует: «Нет ничего, кроме атомов и пустоты».

Нет никаких свидетельств, чтобы Демокрит подвергался гонениям за свои взгляды – он как-никак был из Абдеры. И все же в его время короткая традиция терпимого отношения к необщепринятым воззрениям начала расшатываться и рушиться. Людей стали наказывать за необычные идеи. Ныне портрет Демокрита украшает греческую банкноту достоинством 100 драхм. Однако его озарения замалчивались и мало повлияли на ход истории. Мистики начинали брать верх.

Около 450 года до нашей эры к вершине жизненного пути подошел живший в Афинах ионийский экспериментатор Анаксагор. Богатый человек, он равнодушно относился к своему достатку, но был страстно влюблен в науку. Когда его спрашивали, в чем смысл жизни, он отвечал: «В том, чтобы исследовать Солнце, Луну и небо», – ответ истинного астронома. Анаксагор проделал эксперимент, в котором показал, что одна капля белой жидкости, например сливок, не способна заметно осветлить содержимое большого кувшина с темной жидкостью, например с вином. Отсюда он заключил, что должны существовать такие тонкие различия, которые непосредственно недоступны для нашего восприятия, но могут быть выявлены экспериментально.

Анаксагор был далеко не столь радикален, как Демокрит. Оба они являлись убежденными материалистами– не в том смысле, что высоко ценили богатство, но в том, что считали материю единственным началом нашего мира. Анаксагор верил в особую разумную субстанцию и не верил в существование атомов. Он полагал, что мы, люди, умнее других животных благодаря нашим рукам, – очень ионийская идея.

Он был первым, кто со всей определенностью заявил, что Луна светит отраженным светом, и разработал теорию смены лунных фаз. Это учение посчитали настолько опасным, что манускрипты передавали из рук в руки тайно, как некий афинский самиздат. Истолкование лунных фаз и затмений через изменение геометрического взаиморасположения Земли, Луны и самосветящегося Солнца шло вразрез с тщательно оберегавшимися предрассудками того времени. Два поколения спустя Аристотель ограничился тем, что пояснил: смена фаз и затмения происходят потому, что они присущи природе Луны, – простое жонглирование словами, объяснение, которое ничего не объясняет.

В то время доминировало представление, будто Солнце и Луна – это боги. Анаксагор стоял на том, что Солнце и звезды – раскаленные камни. Мы не чувствуем тепла от звезд потому, что они слишком далеки. Он также полагал, что на Луне есть горы (верно) и живые существа (ошибка). Он держался того взгляда, что Солнце огромно, возможно больше Пелопоннеса, южной трети Греции. Его критики находили, что эта оценка непомерно завышена и абсурдна.

В Афины Анаксагора привез Перикл – человек, стоявший у кормила власти, когда город достиг наивысшей славы, но также и тот, кто развязал Пелопоннесскую войну, разрушившую афинскую демократию. Перикл наслаждался философией и наукой, и Анаксагор был одним из его главных доверенных лиц. Некоторые считают, что благодаря этой роли Анаксагор существенно способствовал возвышению Афин. Но у Перикла возникли политические проблемы. Он был слишком могуществен, чтобы на него нападали прямо, поэтому враги накидывались на тех, кто был близок ему. Анаксагора заключили в тюрьму по обвинению в религиозном преступлении – безбожии, поскольку он считал, что Луна – это территория, состоящая из обычного вещества, а Солнце – раскаленный докрасна камень в небе. Епископ Джон Уилкинс в 1638 году так прокомментировал действия афинян: «Сии ревностные идолопоклонники [сочли] великим богохульством, что их бога сделали камнем, и это притом, что они были настолько слепы в своем поклонении идолам, что сами сделали камень своим богом». Перикл, похоже, добился освобождения Анаксагора из тюрьмы, но было уже слишком поздно. Течения в Греции стали меняться, и только двумя столетиями позже ионийская традиция была подхвачена в александрийском Египте.

Великих ученых от Фалеса до Демокрита и Анаксагора в книгах по истории философии обычно называют досократиками, как будто их основная роль состояла в том, чтобы держать философскую оборону до подхода Сократа, Платона и Аристотеля и, возможно, немного на них повлиять. На самом деле ранние ионийцы представляли собой иную, во многом противоположную традицию, гораздо более близкую к современной науке. То обстоятельство, что их влияние сохранилось только на протяжении двух-трех веков, обернулось невосполнимыми потерями для людей, живших после ионийского Пробуждения вплоть до итальянского Ренессанса.

Вероятно, наиболее влиятельным человеком, чье имя связывают с Самосом, был Пифагор, современник Поликрата, живший в VI веке до нашей эры. Согласно местной легенде, он некоторое время обитал в пещере горы Керкис на Самосе и был первым человеком в мировой истории, доказавшим, что Земля имеет сферическую форму. Возможно, он исходил из аналогии с Луной и Солнцем, или заметил искривленность земной тени на Луне во время лунного затмения, или обратил внимание, что у кораблей, покидающих Самос и скрывающихся за горизонтом, мачты исчезают из виду в последнюю очередь.

Он сам или его ученики открыли теорему Пифагора, гласящую, что сумма квадратов коротких сторон прямоугольного треугольника равна квадрату длинной стороны. Пифагор не просто привел ряд примеров, подтверждающих эту теорему, – он разработал метод математической дедукции, для того чтобы доказать это утверждение в общем виде. Современная традиция математических доказательств, чрезвычайно важная для всей нашей науки, многим обязана Пифагору. Именно он впервые использовал слово «Космос» для обозначения упорядоченной и гармонично организованной Вселенной, мира, доступного человеческому пониманию.

Многие ионийцы верили, что фундаментальную гармонию мира можно обнаружить путем наблюдения и эксперимента – методами, которые доминируют в современной науке. И тем не менее Пифагор применял совершенно иной метод. Он учил, что законы Природы можно вывести из одних только умозаключений. Он и его последователи не принадлежали к числу экспериментаторов [146] . Они были математиками. И последовательными мистиками. По отзыву, возможно слишком жесткому, Бертрана Рассела, Пифагор «основал религию, главные положения которой состояли в учении о переселении душ и греховности употребления в пищу бобов. Религия Пифагора нашла свое воплощение в особом религиозном ордене, который то тут, то там приобретал контроль над государством и устанавливал правление своих святых. Но те, которые не были возрождены новой верой, жаждали бобов и рано или поздно восставали» (Б. Рассел. История западной философии. Гл. III. – Пер.).

Пифагорейцы упивались неопровержимостью математических доказательств, причастностью к чистому, незапятнанному миру, доступному человеческому интеллекту, Космосом, в котором стороны прямоугольных треугольников безупречно повинуются простым математическим соотношениям. Какой разительный контраст составляло все это с грязной, беспорядочной реальностью повседневного мира! Они верили, что благодаря своей математике заглядывают в идеальный мир, в царство богов, по отношению к которому знакомая нам реальность является лишь несовершенным отражением. В знаменитой притче Платона о пещере говорится об узниках, прикованных так, что они могут видеть только тени проходящих мимо людей и считают эти тени реальностью, не догадываясь о существовании сложного реального мира, который открылся бы им, если бы они могли обернуться. Пифагорейцы оказали большое влияние на Платона и впоследствии на христианство.

Они не поощряли свободное столкновение противоборствующих точек зрения. Наоборот, подобно всем религиозным ортодоксам, они были крайне консервативны, что мешало им исправлять собственные ошибки. Цицерон писал:

Ведь при обсуждении следует, конечно, больше придавать значения силе доказательств, чем авторитету. Так что по большей части желающим научиться авторитет учителя приносит даже вред, потому что они перестают сами рассуждать и считают бесспорными только суждения того лица, которого они почитают. Я не одобряю того, что известно о пифагорейцах, которые, когда что-то утверждают при обсуждении, и при этом у них спросишь: «Почему так?» – обычно отвечают: «Сам сказал!» «Сам» – это значит Пифагор. Столь великой оказалась сила предвзятого мнения, что авторитет стал действовать даже без доказательств.

Приверженные целым числам, пифагорейцы верили, что из них могут быть выведены все вещи и уж конечно все другие числа. Кризис учения наступил, когда они обнаружили, что квадратный корень из двух (отношение диагонали квадрата к его стороне) является иррациональным числом и что √2 невозможно точно представить отношением каких-либо двух целых чисел, сколь бы велики они ни были. По иронии судьбы инструментом, при помощи которого было сделано это открытие, оказалась как раз теорема Пифагора.

Слово «иррациональное» первоначально означало лишь то, что число невозможно представить в виде отношения (ratio). Однако для пифагорейцев оно наполнилось зловещим смыслом, намекая на то, что их взгляд на мир может оказаться лишенным всякого смысла, и отсюда происходит другое значение слова «иррациональный». Вместо того чтобы поделиться с другими важным математическим открытием, пифагорейцы стали скрывать свои знания о √2 И остальной мир пребывал в неведении. Даже сегодня есть ученые, возражающие против популяризации науки: священное знание должно храниться служителями культа, незапятнанное разумением толпы.

Презрение к практике охватило античный мир. Платон убеждал астрономов думать о небесах, но не тратить время на их наблюдение. Аристотель держался такого мнения: «Те люди, [которые] по своей природе – рабы; для них… лучший удел – быть в подчинении у [хозяина]… Раб ведь живет в постоянном общении со своим господином; ремесленник стоит гораздо дальше, а потому не должен ли ремесленник превосходить своей добродетелью раба настолько, насколько ремесленный труд стоит выше труда рабского? Ремесленник, занимающийся низким ремеслом, находится в состоянии некоего ограниченного рабства». Плутарх писал: «Если работа восхищает вас своим изяществом, из этого еще не следует, что тот, кто ее исполнил, заслуживает уважения и почета». А вот мнение Ксенофонта: «То, что зовется у нас ремеслами, несет на себе клеймо общественного позора и справедливо презирается в наших городах». Вследствие такого отношения блестящий и многообещающий ионийский экспериментальный метод был практически полностью забыт на два тысячелетия. Без эксперимента невозможно сделать выбор между соперничающими гипотезами, невозможно развивать науку. Пифагорейский порок антиэмпиризма дожил до наших дней. Но почему? Откуда берется эта неприязнь к опыту?

Объяснение упадку античной науки дал историк Бенджамин Фаррингтон. Торговля, которая вызвала к жизни ионийскую традицию, также породила экономику, основанную на рабском труде. Владение невольниками было прямой дорогой к богатству и власти. Оборонительные сооружения Поликрата возводили рабы. В Афинах времен Перикла, Платона и Аристотеля рабы составляли значительную часть населения. Храбрые афиняне говорили о демократии, но только для привилегированного меньшинства. Уделом рабов был физический труд. Но постановка опытов как раз и представляет собой этот самый физический труд, от которого рабовладельцы по возможности дистанцировались. Между тем досуг для занятий наукой был только у рабовладельцев, которых в других общественных системах почтительно именовали «благородными» (джентльменами). В результате заниматься наукой стало некому. Ионийцы умели создавать замечательные по своему изяществу механизмы. Однако доступность рабской силы подтачивала экономические мотивы развития технологии. Вот так торговля, которая содействовала ионийскому пробуждению около 600 года до нашей эры, спустя два столетия привела к его упадку, дав толчок развитию рабства. Какая величайшая ирония судьбы…

Нечто подобное происходило во всем мире. Китайская астрономия достигла высшей точки своего развития около 1280 года в работах Го Шоуцзина, который опирался на полуторатысячелетние наблюдения, усовершенствовал астрономические инструменты и приемы математических вычислений. Принято считать, что после него китайская астрономия быстро пришла в упадок. Натан Сивин убежден, что причины этого, по крайней мере отчасти, лежат в «нарастающей консервативности элиты, из-за которой образованные люди были менее склонны интересоваться техникой и признавать науку подходящим поприщем для благородного человека». Должность астронома стала передаваться по наследству, что делало развитие науки практически невозможным. Кроме того, «высшая ответственность за развитие астрономии была возложена на имперский суд и по большей части оставлена на откуп иноземным советникам», в основном иезуитам, которые поначалу удивили китайцев работами Евклида и Коперника, но после того как труд последнего был подвергнут цензуре, стали всеми способами искажать и замалчивать гелиоцентрическую космологию. В культурах Индии, майя и ацтеков наука, вероятно, оказалась мертворожденной по той же причине, по которой она пришла в упадок в Ионии, – вследствие повсеместного распространения рабского труда. Сегодня серьезнейшая проблема стран третьего мира состоит в том, что их образованный класс – это по преимуществу дети богатых родителей, заинтересованные в сохранении статус-кво, не привыкшие создавать что-либо своими руками или подвергать сомнению общепринятые взгляды. В результате наука пускает здесь корни очень медленно.

Платон и Аристотель вполне комфортно чувствовали себя в рабовладельческом обществе. Они находили оправдание угнетению. Они служили тиранам. Они учили, что тело чуждо разуму (довольно естественный взгляд для рабовладельческого общества); они отделяли материю от мышления, а Землю от небес, – и эти разграничения доминировали в западном мышлении более двадцати столетий. Платон, считавший, что «все вещи полны богов», в действительности использовал метафору рабства, чтобы увязать свою политику со своей космологией. Рассказывают, что он настоял на сожжении всех трудов Демокрита (так же он советовал поступить и с сочинениями Гомера), вероятно, потому, что Демокрит не признавал бессмертной души, бессмертных богов, пифагорейского мистицизма и верил в существование бесчисленного множества миров. Из семидесяти трех работ, охватывающих все стороны человеческого знания, которые, как полагают, написал Демокрит, не сохранилось ни одной. Все, что мы знаем, почерпнуто из фрагментов, касающихся в основном вопросов этики, и из различных пересказов. То же самое относится и почти ко всем другим древним ионийским ученым.

Обнаружив познаваемость Космоса и существование математической подоплеки природы, пифагорейцы и Платон внесли громадный вклад в развитие науки. Но замалчивание ими неудобных фактов, объявление науки достоянием немногочисленной элиты, их неприязнь к эксперименту, сближение с мистицизмом и одобрение рабовладельческого общества надолго задержали развитие человечества. После долгого мистического сна, когда инструменты научного познания лежали под спудом, ионийский подход, отчасти дошедший до нас через ученых Александрийской библиотеки, в конце концов был открыт вновь. Западный мир опять пробудился. Эксперимент и свободное исследование снова оказались в почете. Забытые книги и фрагменты были прочтены заново. Леонардо, Колумб, Коперник вдохновлялись наследием древнегреческой традиции или самостоятельно восстанавливали ее части. В наше время перешло многое из ионийской науки, но не из политики и религии, а еще та смелость, которая необходима для свободного исследования. Но потрясающие суеверия и убийственные этические двусмысленности пережили века. Мы расколоты античными противоречиями.

Философы школы Платона и их христианские последователи придерживались мнения, что Земля – испорченный, греховный мир, тогда как небеса совершенны и божественны. Фундаментальная идея о том, что Земля является планетой, что мы – граждане Вселенной, была отвергнута и забыта. Эту мысль впервые выдвинул Аристарх, родившийся на Самосе через три столетия после Пифагора. Аристарх был одним из последних ионийских ученых. К тому времени центр интеллектуальной жизни и просвещения уже переместился в великую Александрийскую библиотеку. Аристарх первым поместил Солнце, а не Землю в центр планетной системы, провозгласив, что планеты движутся вокруг Солнца, а не вокруг Земли. Как водится, его труды по этому вопросу были утрачены. Исходя из размеров земной тени на Луне, видимой во время лунного затмения, он заключил, что Солнце намного больше Земли и находится очень далеко от нас. Из этого он мог сделать вывод об абсурдности обращения столь огромного тела, как Солнце, вокруг совсем небольшой Земли. Он поставил Солнце в центр, приняв, что Земля оборачивается вокруг своей оси за одни сутки, а вокруг Солнца – за один год.

Эту идею мы привыкли связывать с именем Коперника, который, по отзыву Галилея, «восстановил и подтвердил», но не изобрел гелиоцентрическую гипотезу. На протяжении 1800 лет, прошедших от Аристарха до Коперника, никто не знал действительного расположения планет, хотя оно было с абсолютной ясностью определено еще в 280 году до нашей эры. Эта идея оскорбляла некоторых современников ученого. Раздавались призывы покарать его за безбожие, как это было с Анаксагором, Бруно и Галилеем. Сопротивление идеям Аристарха и Коперника, своего рода геоцентризм, остается в нашей повседневности: мы продолжаем говорить, что Солнце «восходит» и «садится». Спустя 2200 лет после Аристарха наш язык продолжает считать Землю неподвижной.

Расстояния, разделяющие планеты, – сорок миллионов километров от Земли до Венеры в момент максимального сближения, шесть миллиардов километров до Плутона – ошеломили бы тех греков, которых возмущало, что Солнце может быть больше Пелопоннеса. Принято было считать, что Солнечная система гораздо компактнее. Если я выставлю перед собой палец и посмотрю на него сначала левым глазом, а затем правым, он словно бы смещается относительно далеких предметов. Чем ближе к глазам я подношу палец, тем больше смещение. По величине этого видимого перемещения, или параллакса, я могу определить расстояние до пальца. Будь мои глаза расставлены пошире, смещение пальца соответственно увеличилось бы. Чем длиннее база, с концов которой мы выполняем два наблюдения, тем больше параллакс и тем лучше удается измерить дистанцию до удаленного объекта. Но мы живем на движущемся основании, на Земле, которая за шесть месяцев перемещается на 300 000 000 километров с одного края своей орбиты на другой. Наблюдение одного и того же неподвижного небесного объекта с интервалом в шесть месяцев дает возможность измерять очень большие расстояния. Аристарх предполагал, что звезды – это далекие солнца. Он помещал Солнце «среди» неподвижных звезд. Отсутствие заметных звездных параллаксов при движении Земли указывало на то, что звезды намного дальше Солнца. Параллаксы даже ближайших к нам звезд настолько малы, что до изобретения телескопа их не удавалось обнаружить. Звездные параллаксы не были измерены вплоть до XIX века. Только тогда непосредственно на основе греческой геометрии удалось выяснить, что звезды находятся на расстояниях, измеряемых световыми годами.

Главный завет Аристарха состоит в следующем: ни мы, ни наша планета не занимаем привилегированного положения в Природе. Впоследствии это суждение было распространено ввысь – на звезды – и вширь – на различные группы человеческого общества, распространено с успехом и вопреки непременному сопротивлению. Именно ему мы обязаны значительным прогрессом в астрономии, физике, биологии, антропологии, экономике и политике. И вот я думаю, не социальные ли экстраполяции идеи были основной причиной попыток похоронить ее?

Унаследованные от Аристарха идеи были распространены намного дальше царства звезд. В конце XVIII века Уильям Гершель, придворный музыкант и астроном английского короля Георга III, завершил создание карты звездного неба и обнаружил, что по обе стороны от полосы Млечного Пути находится примерно одинаковое количество звезд; из этого он сделал довольно разумный вывод о том, что мы находимся в центре Галактики. Перед самым началом Первой мировой войны Харлоу Шепли из Миссури разработал технику измерения расстояний до шаровых звездных скоплений – восхитительных сферически симметричных «звездных куч», напоминающих пчелиный рой. Шепли нашел своего рода стандартную звездную свечу – тип звезд, которые хорошо заметны благодаря своей переменности и вместе с тем всегда имеют одну и ту же собственную светимость. Сравнивая видимый блеск таких звезд, обнаруженных в шаровых скоплениях, с их реальной светимостью, определенной по ближайшим к нам светилам этого класса, Шепли смог вычислить, насколько далеко находятся скопления. Точно так же, находясь в поле, мы можем оценить расстояние до фонаря известной мощности по тому слабому свету, который до нас доходит. По сути, это метод Гюйгенса. Шепли открыл, что центр пространственного распределения шаровых скоплений находится не в окрестностях Солнца, а в довольно отдаленном районе Млечного Пути, в направлении созвездия Стрельца. Напрашивалась мысль, что почти сотня изученных шаровых скоплений обращается вокруг массивного центра Галактики.

В 1915 году Шепли нашел в себе смелость предположить, что Солнечная система – окраина, а не ядро нашей Галактики. Гершеля ввело в заблуждение большое количество поглощающей свет пыли в созвездии Стрельца; он никак не мог узнать об огромном числе звезд, которые скрываются позади нее. Теперь нам хорошо известно, что мы живем примерно в 30000 световых лет от ядра Галактики, на краю спирального рукава, где плотность распределения звезд относительно невелика. Возможно, на планете, обращающейся вокруг звезды в ядре Галактики или в центре одного из исследованных Шепли шаровых скоплений, обитают живые существа. Они могут лишь пожалеть нас, которым дано созерцать невооруженным глазом скромную пригоршню светил, тогда как их небеса буквально сияют звездами. Вблизи центра Млечного Пути нашему взгляду открылись бы не тысячи, а миллионы ярких небесных огней. Даже с заходом Солнца (или нескольких солнц) не наступала бы ночная тьма.

В начале XX века астрономы считали, что в нашем Космосе существует только одна галактика – Млечный Путь, хотя еще в XVIII столетии Томас Райт из Дурбана и Иммануил Кант из Кёнигсберга догадывались: видимые в телескоп светящиеся спиральные образования – другие галактики. Кант высказывал недвусмысленное предположение, что объект M31 в созвездии Андромеды – еще один «млечный путь», состоящий из огромного числа звезд, и предложил для таких объектов романтический термин «островные вселенные». Некоторые ученые пробовали разрабатывать идею о том, что спиральные туманности являются не островными вселенными, а относительно близкими конденсирующимися облаками межзвездного газа, возможно как раз такими, из которых образуются планетные системы. Чтобы оценить расстояние до спиральных туманностей, на роль стандартной свечи требовался другой класс значительно более ярких звезд. Такие звезды, обнаруженные в M31 Эдвином Хабблом в 1924 году, оказались невероятно тусклыми, и тогда стало ясно, что M31 находится на громадном расстоянии, которое по современным оценкам составляет более двух миллионов световых лет. Но если туманность M31 расположена столь далеко, она не может быть межзвездным облаком; она намного больше и представляет собой огромную галактику, заслуживающую отдельного исследования. А другие, более тусклые, галактики должны располагаться еще дальше. Сотнями миллиардов разбросаны они в темноте до самых границ известного Космоса.

Читать полностью

Карл Саган Космос

|