Холодным декабрьским днем 1825 г. два молодых офицера приехали в украинское село Кирнасовку, где они квартировали. В закрытой комнате, таясь от всех, они извлекли из привезенных с собой вещей объемистый тюк бумаг, тщательно зашитых в полотно. На полотне была надпись: «Логарифмы». Они обернули тюк клеенкой, разрыли земляной пол хаты и закопали туда «Логарифмы».

Время было тревожное. Угнетенная помещиками крестьянская Россия глухо волновалась. Пришла в движение армия. Ходили слухи, что скоро все изменится: рухнет ненавистное крепостное право... Тайные силы работают в стране, готовят революцию. Трон Романовых колеблется. В ноябре умер царь Александр I, и неизвестно, кто будет царем. Старший брат царя, Константин, отказался от престола. На трон вступает младший брат Александра I — всем ненавистный Николай I. Ведется секретный розыск злоумышленников.

Начались аресты... В местечке Линцы арестован командир Вятского полка полковник Пестель, в Тульчине опечатали бумаги офицеров Крюкова и Барятинского.

Узнав о первых арестах, молодые офицеры выкопали «Логарифмы» из пола хаты и ночью унесли их в открытое поле. В темноте они закопали их в землю «под берег придорожной канавы». Так вернее. В хате могут найти при обыске. Ничего не объясняя, они просили 17-летнего подпрапорщика Федора Заикина — младшего брата своего товарища — на всякий случай запомнить это место.

- Тут лежит моя и брата твоего головы,— сказал юноше один из молодых офицеров.

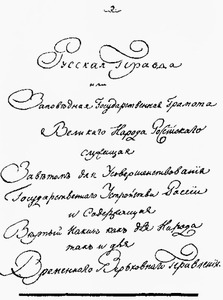

В свертке с надписью «Логарифмы» находилась рукопись русской революционной конституции — «Русская правда».

Молодые офицеры были членами тайного революционного общества.

Рукопись «Русской правды» была наказом будущему революционному правительству России. Автор рукописи, член тайного общества полковник Павел Иванович Пестель, изложил в ней основы будущего конституционного устройства революционной России.

Рукопись Пестеля обсуждалась на заседаниях тайного революционного общества. Ее проголосовали и приняли. Она стала политической программой южных декабристов. О чем же в ней говорилось? Что она предлагала?

Декабристы поднялись на борьбу с крепостным правом и самодержавием.

«Русская правда» прежде всего отменяла крепостное право. В тогдашней России, где люди торговали людьми, где крестьянина можно было купить, продать, заложить, проиграть в карты, «Русская правда» восставала против этого страшного права, мешавшего развитию страны и унижавшего человека.

Пестель со жгучей ненавистью говорил о «рабстве крестьян». Крепостное право, читаем мы в его революционном наказе,

«есть дело постыдное, противное человечеству», «рабство должно быть решительно уничтожено, и дворянство должно непременно отречься от гнусного преимущества обладать другими людьми».

Если среди дворян нашелся бы «изверг», противящийся освобождению крестьян, то «Русская правда» требовала

«такого злодея безизъятно немедленно взять под стражу и подвергнуть строжайшему наказанию яко врага отечества и изменника противу первоначального коренного права гражданского».

Все крепостные крестьяне становились свободными. Все сословия уничтожались. Все население сливалось в «единое сословие гражданское», не оставалось ни дворян, ни крепостных рабов — только граждане России.

Осуществление этого плана было бы огромным движением вперед. Крепостное право рушилось. Россия становилась свободной.

Но крестьяне согласно «Русской правде» Пестеля не только лично освобождались. Они еще получали землю — главное средство производства. Но как и на каких условиях? Пестель и его единомышленники много думали над этим. Они пытались преодолеть вставшие перед ними противоречия.

«Человек,— рассуждали они,— находится на земле, только на земле может он жить, только от земли может он пропитание получать».

Следовательно, выходило, что земля не может быть частной собственностью, она должна, как воздух, принадлежать всем людям сообща, поскольку они не могут без нее существовать. Но декабристы были дворянскими революционерами. Они защищали частную собственность. Они не были последовательны: противореча только что сказанному, они признавали и землю частной собственностью.

«Дабы хлебопашество могло процветать, нужно много издержек, которые только тот сделать согласится, который в полной своей собственности землю иметь будет»,— читаем мы в «Русской правде».

Итак, с одной стороны, Пестелю представлялось, что земля должна быть собственностью общественной, с другой — частной собственностью. Как выйти из этого противоречия? В «Русской правде» предлагался следующий своеобразный выход.

Всю землю в каждой волости (волость была самым мелким административным подразделением по проекту «Русской правды») надо разделить на две половины. Первая половина земель явится общественной собственностью. Каждый уроженец волости, желающий заниматься земледелием, может получить из волостной общественной земли равную с другими долю и обрабатывать этот земельный участок. Землю из общественной половины нельзя было ни продавать, ни дарить, ни завещать — она была общественной собственностью.

Иначе обстояло дело со второй половиной земли, которая являлась частной собственностью отдельных землевладельцев. Земельные участки этой половины владельцы могли покупать и продавать. В этой половине могли находиться и помещичьи земли, обрабатываемые вольнонаемным трудом.

Так разрешала «Русская правда» земельный вопрос. Решение действительно было, как видим, половинчатым. На нем лежала печать дворянской ограниченности автора. Но оценим его, учитывая условия того времени.

Согласно этому решению миллионы крестьян, ранее бесправных рабов, освобождались от крепостного права и наделялись землей, становились свободными землевладельцами; феодальный хозяйственный строй разрушался и сменялся буржуазным, капиталистическим. В тех условиях это было прогрессом.

Правда, крестьяне не получали всей земли и помещичье землевладение, оставшееся во второй, «частной» половине волости, было в значительной мере пережитком прошлого. Но все-таки половина барской земли переходила к крестьянам, помещичьему землевладению наносился тяжелый удар. Хозяйство вступило бы в новый период и могло двигаться вперед.

Какое же политическое устройство должна была получить революционная Россия?

Царская самодержавная бесправная Россия, в которой вся власть принадлежала самодержцу, должна была стать республикой. Самодержавие, которое Пестель называл «разъяренным зловластием», сменялось выборным представительным правлением. «Русская правда», в отличие от «Конституции» Никиты Муравьева, обсуждавшейся в «Северном обществе» декабристов, не требовала от избирателя для участия в выборах ни обладания недвижимым имуществом, ни владения капиталом.

Всякий гражданин России — бедный или богатый, образованный или необразованный — имел право избирать депутатов и быть избранным в депутаты. Русская республика должна была получить свой однопалатный парламент под названием «Народное вече». Депутаты Народного веча выбирали на пять лет исполнительную власть в государстве, состоявшую из пяти лиц. В дальнейшем ежегодно из их состава выбывал один выбранный из пяти, именно тот, чей пятилетний срок уже истек, и вместо него избирался новый. Президентом республики становился тот член пятерки, который пребывал в ее составе последний год. Следовательно, согласно «Русской правде» президент сменялся в России ежегодно и каждый избранный в пятерку исполнительной власти в силу закона становился президентом Русской республики в последний год своего пребывания в пятерке. Такой порядок Пестель разработал, чтобы гарантировать страну от возрождения самовластия.

Предложенный проект уничтожал абсолютизм и поэтому был глубоко прогрессивен в бесправной самодержавной стране, какой тогда была Россия. Таким способом южные декабристы думали осуществить власть народа.

«Народ российский,— говорилось в «Русской правде»,— не есть принадлежность какого-либо лица или семейства: напротив того, правительство есть принадлежность народа, и оно учреждено для блага народа, а не народ существует для блага правительства».

Пестель признавал «неоспоримое право» каждого гражданина участвовать в государственных делах.

«Русская правда» согрета глубокой любовью к родине.

«Любовь к Отечеству, сей источник всех государственных добродетелей и сия сильнейшая подпора существования и благоденствия царств» — так оценивается это чувство в «Русской правде».

Вот какую рукопись зарывали молодые офицеры революционеры-дворяне темной ночью «под берег придорожной канавы». Понятно, что предлагаемые революционные решения надо было скрыть от глаз царского самодержавия.

Царские следователи на некоторое время поверили показаниям декабристов, что «Русская правда» якобы «уничтожена», «сожжена» и т. д. Но наконец признание было вырвано, царь и следователи узнали в зарытом документе. На Украину, в деревню Кирнасовку, был командирован штаб-ротмистр Слепцов вместе с давшим показания подпоручиком Николаем Заикиным. Сверток в темной клеенке извлекли из земли, запечатали царской печатью, отвезли в Петербург и передали следственной комиссии.

13 июля 1826 г. автор «Русской правды» был возведен на эшафот и повешен вместе с другими декабристами, поставленными по силе своего «преступления» против царизма «вне разрядов». Офицеров Бобрищевых-Пушкиных, которые прятали «Русскую правду», сослали в Сибирь,

Замечательный памятник русской революционной мысли — «Русская правда» — ныне издан в полном объеме. Это — седьмой том издания «Восстание декабристов». Всякий, кому дорого славное прошлое русского революционного движения, с волнением прочтет эти знаменитые страницы.

ВОССТАНИЕ НА СЕНАТСКОЙ ПЛОЩАДИ

14 декабря 1825 года в императорском Петербурге, тогдашней столице России, происходили невиданные события.

В первый раз российская столица видела восстание против самодержавия и крепостного права.

День 14 декабря был днем присяги новому императору Николаю I. Его старший брат Александр I только что умер бездетным, следующий за ним брат, Константин, отказался от престола, и вот третий брат, Николай — грубый и невежественный крепостник и мучитель солдат,— уже занес ногу на ступеньку трона...

Но были уже не старые времена. Первыми восстали войска. Больше трех тысяч солдат-гвардейцев под командой революционных офицеров-дворян собрались на Сенатской площади столицы, поднятые горячими речами своих предводителей. Первым выступил на площадь Московский гвардейский полк. Его подняла на восстание революционная речь офицера Александра Бестужева. Полковой командир барон Фредерике хотел было помешать выходу восставших на площадь, но упал с разрубленной головой под ударом сабли офицера Щепина-Ростовского. Солдаты Московского полка пришли на Сенатскую площадь с развевающимся полковым знаменем, зарядив ружья и взяв с собой боевые патроны. Полк построился в боевое каре (четырехугольником) около памятника Петру I.

Тем временем на площадь стал прибывать трудовой народ столицы. Тут было немало мастеровых, крестьян, пришедших в Питер на заработки, крепостных дворовых людей, мелких чиновников, служащих. К восставшим подскакал петербургский генерал-губернатор Милорадович и стал уговаривать солдат разойтись и принести присягу. Но начальник штаба восстания офицер Евгений Оболенский штыком повернул лошадь Милорадовича, ранив при этом генерала в бедро, а пуля другого члена тайного общества, Петра Каховского, ранила Милорадовича смертельно. Под командой морских офицеров Николая Бестужева и Арбузова на площадь пришли восставшие моряки — гвардейский морской экипаж, а за ними — полк восставших лейб-гренадеров.

Несколько раз по приказу Николая I конная гвардия ходила в атаку на восставшие войска, но все атаки были отбиты ружейным огнем. Заградительная цепь, вышедшая из каре восставших, разоружала царских полицейских. С поднятыми крестами, в торжественном церковном облачении, сверкая бриллиантами, явились «увещать» войска митрополиты Серафим и Евгений, но тщетно: «солдаты не пошатнулись перед митрополитом», как сказал один из декабристов.

А народ все прибывал на площадь. Царские войска окружили восставших, но их самих окружила со всех сторон широким и густым кольцом собравшаяся толпа. В царя и его свиту летели камни и палки. Народ явно был на стороне восстания.

Короткий, зимний день клонился к вечеру. Николай боялся, как бы волнение в войсках не передалось народу.

«Надо было решиться положить сему скорый конец, иначе бунт мог сообщиться черни и тогда окруженные ею войска были бы в самом трудном положении»,— писал позже Николай в своих «Записках».

После трех часов дня стало заметно темнеть. Царь приказал стрелять картечью.

Первый залп дали выше солдатских рядов, именно по «черни», которая усеяла крыши Сената и соседних домов. На этот залп восставшие ответили ружейным огнем. Но потом под градом картечи ряды дрогнули, заколебались, падали раненые, убитые. Царские пушки стреляли по толпе, бегущей вдоль Английской и Галерной набережных.

Часть восставших отступила на невский лед и там восстановила боевые порядки. Картечь осыпала ряды, пушечные ядра ломали лед, солдаты тонули в ледяной воде.

К ночи с первым русским восстанием в царской столице было покончено. На площади остались десятки трупов. Полиция засыпала снегом лужи крови. Всюду горели костры. Ходили сторожевые патрули. В Зимний дворец начали свозить арестованных.

На юге в поддержку восстанию в столице выступил 29 декабря 1825 г. пехотный Черниговский полк под предводительством революционных командиров Сергея Муравьева-Апостола и Михаила Бестужева-Рюмина. Но восстание продержалось лишь пять дней и на шестой (3 января 1826 г.) было разгромлено царскими войсками.

Восстание декабристов не было случайной вспышкой: оно вызревало в недрах молодого русского революционного движения около десяти лет.

Еще в 1816 г. в Петербурге молодые офицеры-дворяне создали первое русское тайное революционное общество под названием «Союз спасения». Через несколько лет образовалось два тайных революционных общества — «Северное» с центром в Петербурге и «Южное» на Украине, где служило много офицеров, членов тайного общества.

В Северном обществе главную роль играли Никита Муравьев, Сергей Трубецкой, а позже известный поэт Кондратий Рылеев, сплотивший вокруг себя боевых республиканцев. В Южном обществе главным руководителем был полковник Павел Пестель.

Первые русские революционеры хотели поднять вооруженное восстание в войсках, свергнуть самодержавие, отменить крепостное право и всенародно принять новый государственный закон — революционную конституцию.

Было решено выступить в момент смены императоров на престоле. После смерти Александра I возникло междуцарствие — правительственный кризис, выгодный для революционеров.

Декабристы тщательно разработали свои планы. Прежде всего они решили помешать войскам и Сенату принести присягу новому царю. Затем хотели войти в Сенат и потребовать опубликовать всенародный манифест, в котором будет объявлено об отмене крепостного права и 25-летнего срока солдатской службы, о даровании свободы слова, собраний, вероисповедания и о созыве учредительного собрания выбранных народом депутатов.

Депутаты должны были решить, какой строй установить в стране, и утвердить ее основной закон — конституцию. Если бы Сенат не согласился обнародовать революционный манифест, было решено принудить его к тому силой. Восставшие войска должны были занять Зимний дворец и Петропавловскую крепость, царскую семью должны были арестовать. В случае необходимости предполагалось убить царя. Тем временем, так думали декабристы, со всех сторон съедутся в Петербург избранные по губерниям депутаты. Рухнет самодержавие и крепостничество. Начнется новая жизнь освобожденного народа.

Для руководства восстанием был избран диктатор — старый член общества, гвардии полковник князь Сергей Трубецкой, один из его основателей.

Но не все задуманное свершилось. Удалось поднять на восстание не все намеченные полки. Среди восставших не оказалось артиллерийских частей. Диктатор Трубецкой изменил восстанию и не явился на площадь. Восставшие войска выстроились перед пустым зданием Сената — сенаторы уже принесли присягу и разъехались. Привлечь к восстанию народ декабристы побоялись: он мог бы пойти дальше, чем они рассчитывали.

Главное в том, что декабристы были далеки от народа. Они страшились восставшего народа и «ужасов французской революции». А дальше — царская картечь положила конец первому русскому революционному восстанию.

13 июля 1826 г. на кронверке Петропавловской крепости были повешены Кондратий Рылеев, Павел Пестель, Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Петр Каховский. 121 декабриста сослали в Сибирь на каторгу или поселение. Множество солдат — участников движения — прогнали сквозь строй, сослали в Сибирь или на Кавказ, где в то время шли военные действия. Восставшие полки расформировали.

Декабристы были разгромлены, но недаром Ленин сказал: «их дело не пропало». Декабристы положили начало русскому революционному движению. Их борьбу против самодержавия и крепостного права продолжили следующие поколения революционеров.

|