Среди французских писателей XVIII века Прево фигура в высшей степени своеобразная. Он не был профессиональным писателем, только литератором. Сочинение книг было для этого человека одним из многих занятий, которые он перепробовал на своем бурном веку. Монах, солдат, журналист, искатель приключений... О жизни его, запутанной, пестрой, рискованной, можно было бы написать увлекательный роман. Недаром многие страницы «Манон Леско» — это страницы биографии самою Прево. Ей посвящен блестящий о-черк Анатоля Франса. Мы ограничимся здесь лишь теми биографическими сведениями, которые необходимы для правильного понимания «Манон Леско».

Один из зачинателей буржуазной литературы XVIII века, человек, жизнь которого так напоминает авантюры Жиль Блаза, вынужденный, подобно герою Лесажа, пробивать себе дорогу собственным умом и сноровкой, Прево по рождению и воспитанию принадлежал к привилегированным слоям. Отец Прево был королевский прокурор и воспитывал своего сына в духе преклонения перед религией и троном, уважения к существующему режиму. Прево получил образование у иезуитов.

К ак бы далеко от дворянского круга ни отбрасывала иногда Прево его бурная судьба, как бы сильно ни влияли на него идеи английской буржуазной литературы, для пропаганды которой во Франции он отдал столько сил и времени, дворянское общество всегда оставалось для него центром житейского и культурного притяжения. Прево остался в стороне от оппозиционных кругов, от энциклопедистов, правда, выступивших на историческую арену позднее. Напрасно было бы искать в его объемистом литературном наследстве обличительных тенденций и критики современных порядков. Переводчик Ричардсона, Прево был в то же время искренним, усердным составителем тома весьма ортодоксальной истории церкви. Ему абсолютистский режим все еще представлялся естественным ходом вещей, а дворянство— синонимом «порядочного общества», средоточием образованности и чести. Это видно и в «Манон Леско», книге наиболее проникнутой духом века. В отличие от сознательно буржуазных романистов той эпохи — Дефо, Ричардсона— Прево избирает сюжет из аристократического быта и делает своего героя аристократом. При этом положительные качества героев романа, прежде всего самого де Грие — благородство, честь, воспитанность— ставятся в связь с аристократическим происхождением и воспитанием. Недаром «знатный человек», за писавший историю Манон, при встрече с кавалером сразу узнает под бедной одеждой врожденное благородство, дающееся только происхождением. И, наконец, что важнее всего, разрыв кавалера де Грие с аристократическими условностями, его отречение от своего положения и богатства ради девушки неизвестного происхождения никак не вызывают одобрения автора. Прево жалеет своего героя, но не оправдывает его, как легко убедиться из предисловия к повести, нравоучительное значение которой, по мнению Прево, заключается в изображении несчастных последствий нарушения традиционной морали. Читать далее...

Просмотров: 57 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - История кавалера де Грие и Манон Леско. (1980). Прево Антуан - История кавалера де Грие и Манон Леско с участием Юрия Яковлева

|

ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА "ЗАПИСОК ЗНАТНОГО ЧЕЛОВЕКА"

Хотя я мог бы включить историю приключений кавалера де Грие в мои "Записки", мне показалось, ввиду отсутствия связи между ними, что читателю будет приятнее видеть ее отдельно. Столь длинная повесть прервала бы слишком надолго нить моей собственной истории. Как ни чужды мне притязания на звание настоящего писателя, я хорошо знаю, что повествование должно быть освобождено от лишних эпизодов, кои могут сделать его тяжелым и трудным для восприятия, - таково предписание Горация:

Ut jam nunc dicat jam nunc debentia dici,

Pleraque differat et praesens in tempus omittat

[Надо сегодня сказать лишь то, что уместно сегодня,

Прочее все отложить и сказать в подходящее время (лат.)].

Даже не нужны ссылки на столь высокий авторитет, чтобы доказать эту простую истину, ибо сам здравый смысл подсказывает такое правило.

Ежели читатели нашли приятной и занимательной историю моей жизни, смею надеяться, что они будут не менее удовлетворены этим добавлением к ней. В поведении г-на де Грие они увидят злосчастный пример власти страстей над человеком. Мне предстоит изобразить ослепленного юношу, который, отказавшись от счастья и благополучия, добровольно подвергает себя жестоким бедствиям; обладая всеми качествами, сулящими ему самую блестящую будущность, он предпочитает жизнь темную и скитальческую всем преимуществам богатства и высокого положения; предвидя свои несчастья, он не желает их избежать; изнемогая под тяжестью страданий, он отвергает лекарства, предлагаемые ему непрестанно и способные в любое мгновение его исцелить; словом, характер двойственный, смешение добродетелей и пороков, вечное противоборство добрых побуждений и дурных поступков. Таков фон картины, которую я рисую. Лица здравомыслящие не посмотрят на это произведение как на работу бесполезную. Помимо приятного чтения, они найдут здесь немало событий, которые могли бы послужить назидательным примером; а, по моему мнению, развлекая, наставлять читателей - значит оказывать им важную услугу.

Размышляя о нравственных правилах, нельзя не дивиться, видя, как люди в одно и то же время и уважают их, и пренебрегают ими; задаешься вопросом, в чем причина того странного свойства человеческого сердца, что, увлекаясь идеями добра и совершенства, оно на деле удаляется от них. Ежели люди известного умственного склада и воспитания присмотрятся, каковы самые обычные темы их бесед или даже их одиноких раздумий, им нетрудно будет заметить, что почти всегда они сводятся к каким-либо нравственным рассуждениям. Читать далее...

Просмотров: 55 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - История кавалера де Грие и Манон Леско. (1980). Прево Антуан - История кавалера де Грие и Манон Леско с участием Юрия Яковлева

|

Вся роскошь и наслаждения, отражающиеся

в тупом сознании глупца, очень бедны

в сравнении с сознанием Сервантеса, когда он

писал «Дон Кихота» в своей печальной тюрьме

А.Шопенгауэр

«Афоризмы житейской мудрости»

Как известно, первую часть «Дон Кихота» Сервантес начал писать в Королевской тюрьме Севильи, где он побывал дважды. Это мрачное заведение с его особым, неписаным уставом жизни и обычаев, с его прославленными тремя дверьми – «золотой», «серебряной» и «медной» через которые, за соответствующую их наименованию взятку, можно было попасть в худшие или лучшие камеры, с его загонами (ranchos) для преступников разного сорта, с его своеобразным арестантско-общинным бытом и колоритными завсегдатаями, Сервантес покинул в начале 1603 года, унося с собой рукопись с несколькими главами романа. Но уже в 1605 году в мадридских книжных лавках появился роман озаглавленный «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский» - первая часть бессмертного творения Сервантеса.

В истории ЛИТЕРАТУРЫ судьба «Дон Кихота» Сервантеса стоит на особом месте: Среди переводчиков знаменитого романа были Тобиас Смоллетт, Флориан, Людвик Тик, Жуковский. Перевести его мечтал Тургенев. Одна из первых драматических переделок «Дон Кихота» принадлежала перу Кальдерона. Тайну притягательности для человечества сервантовского образа пытались разгадать Шеллинг и Гегель, Тургенев и Достоевский, Генрих Гейне и Томас Манн, Мигель Унамуно и Ортега-и-Гассет. Герои многих великих романов, такие, как Пиквик, Тартарен из Тараскона, мадам Бовари, Том Сойер, Инсаров, князь Мышкин, обязаны своим рождением не только творческой воле своих создателей, но и цепкой памяти жанра, сохранившей идеи, мотивы и приёмы, заложенные впервые Сервантесом в «Дон Кихоте». Роман вдохновил таких художников, как Хогарт, Ходовецкий, Гойя, Доре, Домье, Пикассо, таких композиторов, как Мендельсон, Штраус, Рубинштейн, Мануэль де Фалья. В истории ЛИТЕРАТУРЫ судьба «Дон Кихота» Сервантеса стоит на особом месте: Среди переводчиков знаменитого романа были Тобиас Смоллетт, Флориан, Людвик Тик, Жуковский. Перевести его мечтал Тургенев. Одна из первых драматических переделок «Дон Кихота» принадлежала перу Кальдерона. Тайну притягательности для человечества сервантовского образа пытались разгадать Шеллинг и Гегель, Тургенев и Достоевский, Генрих Гейне и Томас Манн, Мигель Унамуно и Ортега-и-Гассет. Герои многих великих романов, такие, как Пиквик, Тартарен из Тараскона, мадам Бовари, Том Сойер, Инсаров, князь Мышкин, обязаны своим рождением не только творческой воле своих создателей, но и цепкой памяти жанра, сохранившей идеи, мотивы и приёмы, заложенные впервые Сервантесом в «Дон Кихоте». Роман вдохновил таких художников, как Хогарт, Ходовецкий, Гойя, Доре, Домье, Пикассо, таких композиторов, как Мендельсон, Штраус, Рубинштейн, Мануэль де Фалья.

Аббат де ла Порт, в своём многотомном «Путешествователе, или Познании Стараго и Новаго Света», уделив внимание знаменитому роману, в качестве примера приводит один курьёзный случай, вот этот панегирик великому Сервантесу:

«…Сей труд известный во всех землях и переведённый на все языки, есть первый из всех сочинений сего рода; остротою, вкусом, добрыми шутками, искусством вмешивать приключения, и особливо дарованием научать забавляя. Каждая страница представляет смешные картины и благоразумные рассуждения. Сказывают, что Филипп III, однажды увидел с балкона ученика, который читая книгу останавливался, отрывался от неё и с бил себя по лбу, с чрезвычайным доказательством радости. «Сей мальчик, сказал Король, с ума сошёл, или читает Дон Кихота». Государь отгадал, ибо в самом деле он его читал…».

Читать далее...

Просмотров: 66 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Дон - Кихот. История одной куклы. Освобожденный Дон Кихот

|

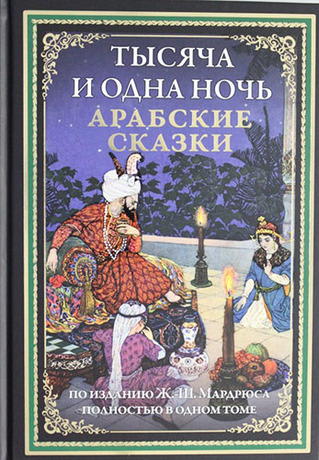

Горький Максим

О СКАЗКАХ

В мире нет ничего, что не может быть поучительным, — нет и сказок, которые не заключали бы в себе материал «дидактики», поучения. В сказках прежде всего поучительна «выдумка» — изумительная способность нашей мысли заглядывать далеко вперёд факта. О «коврах-самолётах» фантазия сказочников знала за десятки веков до изобретения аэроплана, о чудесных скоростях передвижения в пространстве предвещала задолго до паровоза, до газо- и электромотора.

Я думаю, что именно фантазия, «выдумка» создала и воспитала тоже одно из удивительных качеств человека — интуицию, то есть «домысел», который приходит на помощь исследователю природы в тот момент, когда его мысль, измеряя, считая, останавливается перед измеренным и сосчитанным, не в силах связать свои наблюдения, сделать из них точный практический вывод. Тогда на помощь исследователю является домысел: «А может быть, это вот так?» И, дополняя разорвавшуюся цепь своих наблюдений звеном условного допущения, учёный создаёт «гипотезу», которая или оправдывается дальнейшим изучением фактов, — и тогда мы получаем строго научную теорию, или же факты, опыты опровергают гипотезу.

В художественной литературе фантазия, выдумка, интуиция также играют решающую роль. Мало наблюдать, изучать, знать, необходимо ещё и «выдумывать», создавать. Творчество — это соединение множества мелочей в одно более или менее крупное целое совершенной формы. Так создавались все величайшие произведения мировой литературы, все крупнейшие «типы» — Робинзон Крузо, дон-Кихот, Гамлет, Вертер, Карамазовы, Обломовы, Безухие и т.п., — типы, более или менее отжившие, но всё же живущие среди нас.

Среди великолепных памятников устного народного творчества «Сказки Шахразады» являются памятником самым монументальным. Эти сказки с изумительным совершенством выражают стремление трудового народа отдаться «чарованью сладких вымыслов», свободной игре словом, выражают буйную силу цветистой фантазии народов Востока — арабов, персов, индусов. Это словесное тканьё родилось в глубокой древности; разноцветные шёлковые нити его простёрлись по всей земле, покрыв её словесным ковром изумительной красоты.

Учёные специалисты установили, что сказки китайцев были собраны и уже напечатаны за 2200 лет до нашей эпохи — до «рождества Христова», как говорилось раньше, — и что в этих сказках есть много общего по темам, по смыслу со сказками индусов и европейских народов. Это утверждение даёт мне право думать, что вопрос о распространении сказок правильно решают те специалисты, которые — как наш знаменитый Александр Веселовский — объяснили тематическое сродство и широчайшее распространение сказок заимствованием их одним народом у другого. Заимствование — не всегда искажение, иногда оно дополняет к хорошему лучшее.

Едва ли возможно сомневаться в том, что процесс заимствования и дополнения древних сказок особенностями быта каждой расы, нации, каждого класса играл значительнейшую роль в развитии культуры разума и народного творчества. Люди знакомятся с новыми вещами не только непосредственно видя и осязая вещи, но и по рассказам о вещах. Вероятно, сказки должны были способствовать развитию некоторых ремёсел: гончарного, кузнечного, ткацкого, оружейного и прочих. Ручные ремёсла переходят в искусство, как говорят нам музеи.

Думаю, что найдётся и ещё немало доказательств культурного влияния сказок. Историки культуры, а также искусства мало и неясно говорят о широте и силе культурного влияния сказок.

Особенно значительно и неоспоримо влияние устного творчества на литературу письменную. Сказками и темами сказок издревле пользовались литераторы всех стран и всех эпох. Роман Апулея «Золотой осёл» заимствован из сказки. Сказками пользовался Геродот. Италия пользуется ими, начиная с XIV века, в «Декамероне» Боккаччо; влияние сказок совершенно ясно в «Пентамероне», «Гектамероне», в «Кентерберийских рассказах» Чосера. Сказками пользовались Гёте, Жанлис, Бальзак, Жорж Занд, Додэ, Коппе, Лабуле, Анатоль Франс, Кармен Сильва, Андерсен, Топпелиус, Диккенс — всех не вспомнишь. У нас сказки использованы целым рядом крупнейших писателей, в их числе — Хемницером, Жуковским, Пушкиным, Львом Толстым. Формальная, сюжетная и дидактическая зависимость художественной литературы от устного творчества народа совершенно несомненна и очень поучительна.

Лично я должен признать, что на мой интеллектуальный рост сказки действовали вполне положительно, когда я слушал их из уст моей бабушки и деревенских сказочников. Читать далее...

Просмотров: 53 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - Волшебная лампа Аладдина. Али баба и сорок разбойников. Приключения Али-Бабы и сорока разбойников. Последняя ночь Шахерезады. Седьмое путешествие

|

Советский читатель давно оценил бессмертное творение Иоганна Вольфганга Гете - его трагедию "Фауст", один из замечательных памятников мировой литературы.

Великий национальный поэт. пламенный патриот, воспитатель своего народа в духе гуманизма и безграничной веры в лучшее будущее на нашей земле, Гете - бесспорно одно из наиболее сложных явлений в истории немецкой литературы. Позиция, занятая им в борьбе двух Культур, - а они неизбежно содержатся в "общенациональной" культуре любого разделенного на классы общества, - не свободна от глубоких противоречий. Идеологи реакционного лагеря тенденциозно выбирали и выбирают из огромного литературного наследия поэта отдельные цитаты, с помощью которых они стараются провозгласить Гете "убежденным космополитом", даже "противником национального объединения немцев".

Но эти наветы не могут, конечно, поколебать достоинства и прочной славы "величайшего немца" (Ф. Энгельс).

Когда б не солнечным был глаз,

Не мог бы солнце он увидеть, -

сказал когда-то Гете. Глаза современного передового человечества достаточно "солнечны", чтобы различить "солнечную" природу творчества Гете, прогрессивную сущность той идеи, которая одушевляет его бессмертную драматическую поэму.

Упрочивший свое всемирное значение созданием ""Фауста", Гете меньше всего - "автор одной книги". Да это и не мирилось бы с основной чертой его личности, его поразительной универсальностью.

Крупнейший западноевропейский лирик, в чьих стихах немецкая поэзия впервые заговорила на подлинно народном языке о простых и сильных человеческих чувствах, Гете вместе с тем - автор широко известных баллад ("Лесной царь", "Коринфская невеста" и др.), драм и эпических поэм и, наконец, замечательный романист, отобразивший в "Страданиях юного Вертера", в "Вильгельме Мейстере", в "Поэзии и правде" духовную жизнь целого ряда поколений немецкого народа.

Однако и столь разнообразной литературной деятельностью не исчерпывается значение Гете. "Гете представляет, быть может, единственный в истории человеческой мысли пример сочетания в одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого" {К. А. Тимирязев, Гете - естествоиспытатель. Энциклопедический словарь, изд. Гранат, т. XIV, стр. 448.}, - писал о нем К. А. Тимирязев.

Подобно русскому чудо-богатырю Михаилу Ломоносову, Гете совершал великие трудовые подвиги на любом поприще, к какому бы он ни приложил свою руку. В сферу его исследований и научных интересов вошли геология и минералогия, оптика и ботаника, зоология, анатомия и остеология; и в каждой из этих областей естествознания Гете развивал столь же самостоятельную, новаторскую деятельность, как и в поэзии.

В такой универсальности Гете его буржуазные биографы хотели видеть только заботу "великого олимпийца" о всестороннем гармоническом развитии собственной личности. Но Гете отнюдь не был таким "олимпийцем", равнодушным к нуждам и чаяниям простого народа. Иначе как с этим совмещались бы такие высказывания поэта, как: "Падение тронов и царств меня не трогает; сожженный крестьянский двор - вот истинная трагедия", или слова Фауста из знаменитой сцены "У ворот":

А в отдаленье на поляне

В деревне пляшут мужики.

Как человек, я с ними весь:

Я вправе быть им только здесь. Читать далее...

Просмотров: 62 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - Фауст, радиоспектакль

|

Боккаччо начал писать в традициях рыцарской литературы, которая привлекала его светскими мотивами и пересказами сюжетов античной литературы, близкой ему своим земным гуманистическим пафосом. Поэма «Филострато» (1338, изд. 1498), роман «Филоколо» (начат 1336, изд. 1472) и поэма «Тесеида» (1339, изд. 1475) посвящены событиям античной мифологии, но главное в них — изображение психологических переживаний.

Близость Боккаччо к Данте проявилась в пасторали «Амето» (1341, изд. 1478) и особенно в поэме «Любовное видение» (1342, изд. 1521). В поэме «Фьезоланские нимфы» (1345, изд. 1477), навеянной «Метаморфозами» Овидия, сквозь образы античной мифологии просвечивает современная действительность. Идея поэмы — защита прав человека на земную любовь. В повести «Фьяметта» (1343, изд. 1472) Б. рисует реальных людей, своих современников. Раскрыв в повести душевный мир женщины, Боккаччо предвосхитил европейский психологический роман.

Вершиной творчества Боккаччо явился «Декамерон» (1350—53, изд. 1471) — собрание реалистических новелл, объединённых общими ренессансными, гуманистическими идеями и представляющих художественное целое. Боккаччо повествует о семи молодых женщинах и трёх юношах, удалившихся в загородную виллу во время чумы, свирепствовавшей во Флоренции в 1348; в течение 10 дней они рассказывают друг другу новеллы. Отсюда название книги (декамерон, по-гречески — десятидневник). Одна из основных тем книги — критика католической церкви, сатирическое осмеяние духовенства — монахов, папского двора. Отрицая аскетическую мораль средневековья, Боккаччо защищает право людей на наслаждение земной жизнью, прославляет чувственную любовь, естественные стремления человека.

«Декамерон» даёт широкую реалистическую картину жизни итальянского общества эпохи Треченто. Выступая против феодальных привилегий и сословного неравенства, Боккаччо развивает мысль о том, что благородство людей должно измеряться их поступками, а не происхождением. Книга проникнута духом свободомыслия и жизнерадостным юмором. Преемник Данте и Ф. Петрарки, Боккаччо продолжил развитие итальянской национальной литературы на народном языке, используя флорентийское наречие. Читать далее...

Просмотров: 56 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - Ночи Декамерона. Декамерон

|

Тридцать пять больших томов. На корешках книг потускневшая от времени надпись на французском языке: «Энциклопедия, или Толковый словарь наук, искусств и ремесел». Теперь только на полках больших библиотек можно увидеть эти книги; к ним обращаются ученые, интересующиеся историей и культурой Франции XVIII в.

Но было время, когда выхода каждого тома ожидали тысячи людей, когда в этих книгах искали ответа на самые важные вопросы жизни и науки. Тем, кто писал в «Энциклопедии», и даже тем, кто читал ее, грозили кары и преследования. И все-таки эти книги жадно читали не только во Франции. К ним обращался А. Н. Радищев — первый русский революционер-реcпубликанец. Они украшали полки библиотеки А. С. Пушкина. Недаром эти 35 книг заслужили название «Великой энциклопедии».

Перенесемся мысленно на два века назад.

В 1789 г. во Франции началась революция. С оружием в руках народ под руководством революционной в те времена буржуазии поднялся на штурм феодального строя. Но революционный взрыв назревал постепенно, в течение всего XVIII в. Тогда и выступали люди, которых мы называем просветителями (делом своей жизни они считали просвещение народа). Время их деятельности получило название эпохи Просвещения. Просветители выдвинули идеи преобразования феодального общества. В 1789 г. во Франции началась революция. С оружием в руках народ под руководством революционной в те времена буржуазии поднялся на штурм феодального строя. Но революционный взрыв назревал постепенно, в течение всего XVIII в. Тогда и выступали люди, которых мы называем просветителями (делом своей жизни они считали просвещение народа). Время их деятельности получило название эпохи Просвещения. Просветители выдвинули идеи преобразования феодального общества.

Просветители принадлежали к третьему сословию, но они были выходцами из разных его слоев. Они придерживались различных взглядов, но были едины в своей ненависти к деспотизму короля и гнету церкви. Главной своей задачей просветители считали борьбу против деспотизма и суеверия. Их оружием были научные книги и памфлеты (художественно-публицистическое произведение, острая сатира, высмеивающая какое-либо лицо или явление общественной и политической жизни), драмы и комедии, стихи и эпиграммы (короткое стихотворение сатирического содержания). «Энциклопедия» была коллективным трудом передовых французских ученых XVIII в. Издание ее связано с именем выдающегося философа-материалиста и писателя Дени Дидро (1713—1784).

Еще до выхода «Энциклопедии» Дидро подвергался преследованиям за передовые взгляды. Написанную им книгу сожгли, а самого его заключили в тюрьму. Там Дидро и составил проект издания «Энциклопедии». Он задумал объединить и обобщить знания своего времени, с тем чтобы «способствовать их прогрессу». Вместе с тем Дидро хотел выразить в «Энциклопедии» передовые взгляды, выступить против феодального строя, религии и церкви. С необычайной энергией Дидро взялся за дело. К началу 50-х годов ему удалось собрать вокруг себя группу писателей и ученых и приступить к подготовке «Энциклопедии». Дидро оказал большое влияние на содержание «Энциклопедии». Его перу принадлежит большое число важных статей. О Дидро говорили, что он сам «энциклопедия в действии и в разговоре». Еще до выхода «Энциклопедии» Дидро подвергался преследованиям за передовые взгляды. Написанную им книгу сожгли, а самого его заключили в тюрьму. Там Дидро и составил проект издания «Энциклопедии». Он задумал объединить и обобщить знания своего времени, с тем чтобы «способствовать их прогрессу». Вместе с тем Дидро хотел выразить в «Энциклопедии» передовые взгляды, выступить против феодального строя, религии и церкви. С необычайной энергией Дидро взялся за дело. К началу 50-х годов ему удалось собрать вокруг себя группу писателей и ученых и приступить к подготовке «Энциклопедии». Дидро оказал большое влияние на содержание «Энциклопедии». Его перу принадлежит большое число важных статей. О Дидро говорили, что он сам «энциклопедия в действии и в разговоре». Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 2508 |

Дата: 12.07.2025

|

|

В конце этого месяца - день памяти великого философа просветителя, материалиста Дени Дидро. Французский философ-материалист, просветитель, теоретик искусства, редактор "Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств и ремесел”, атеист был, кроме того, и очень талантливым писателем..

Литературное наследие Дидро составляют две группы произведений. Одна – это сочинения, напечатанные при его жизни и представляющие большой, но по существу лишь исторический интерес; другая – несколько замечательных произведений в прозе, едва известных современникам Дидро, но много говорящих современному читателю. Самое раннее из них – роман Монахиня (La Religieuse), в котором содержится великолепное исследование психологии монашеской жизни, равно как резкие ее обличения. По-видимому, Дидро не показывал Монахиню своим друзьям, хотя под конец жизни опубликовал роман в «Корреспонданс литерер». Еще большую скрытность он проявил в отношении вскоре набросанного, а возможно и написанного набело диалога Племянник Рамо (Le Neveu de Rameau). Это необычное произведение, которое так любили И.В.Гёте (переведший его на немецкий), Г.В.Ф.Гегель (обращавшийся к нему в Феноменологии духа), К.Маркс (отдававший Дидро предпочтение перед всеми другими прозаиками) и З.Фрейд (нашедший, что здесь предвосхищен Эдипов комплекс), вне сомнения, сам Дидро не собирался публиковать.

В повести Дидро «Монахиня» (фр. La religieuse) изображены развращённые нравы женского монастыря. Рассказ ведётся от лица молодой девушки-послушницы, не понимающей того, что она переживает. Тонкое сочетание чувствительности, смелого натурализма и психологической правды делает «Монахиню» одним из лучших произведений французской прозы XVIII века. Благодаря своей остро проведённой антиклерикальной тенденции «La religieuse» является великолепным образцом антирелигиозной пропаганды XVIII века.

Читать далее...

Категория: Атеизм |

Просмотров: 2207 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - Монахиня

|

ДИДРО Депп (1713—17£4) — великий французский просветитель, философ-материалист, крупнейший идеолог революционной буржуазии XVIII в., основатель и редактор «Энциклопедии».

За свои радикальные взгляды подвергался репрессиям.

Дидро признает объективное существование материи; материя вечна, ей присуще движение. Абсолютный покой, согласно Дидро, — абстракция, его нет в природе.

Пространство и время рассматриваются им как объективные формы бытия материи.

Материя состоит из молекул. Каждой молекуле свойственен внутренний источник движения — «интимная сила», внешним выражением которой является механическое перемещение в пространстве.

Все изменения в природе подчинены закону причинности.

Явления природы находятся в неразрывной связи между собой, в единстве.

Нет непроходимой грани между живой и неживой материей, они могут взаимно превращаться друг в друга.

У Дидро имеется ряд элементов диалектического понимания мира, в частности по вопросу об эволюции живых существ, о связи между изменением видов и условиями их существования (хотя в целом его материализм, как и материализм всех французских философов XVIII в., является метафизическим).

Отдельные формы живых существ, согласно Дидро, находятся в процессе постоянного изменения.

По учению Дидро, в развитии природы существует естественная преемственность, включающая и человека; в соответствии с ней и должна быть построена классификация существ.

«Надо начать, — писал он, — с классификации существ, от инертной молекулы — если такая есть — до живой молекулы, микроскопического животного, животно-растения, животного, человека».

Ощущение — свойство материи. С точки зрения Дидро вся материя обладает чувствительностью.

При этом он различает инертную, скрытую форму чувствительности, присущую неорганической природе, и деятельную чувствительность, свойственную органической природе.

Само мышление, по взгляду Дидро, есть развитая форма чувствительности материи.

Источником человеческого познания являются ощущения, которые возникают в результате воздействия предметов, явлений природы на органы чувств.

Не только ощущения, но и сложные выводы, умозаключения, по утверждению Дидро, отражают объективную, реальную взаимосвязь явлений природы.

Критерий истины он усматривает в опыте, считая истинными представления, правильно отражающие объективную материальную действительность, но в целом ему осталось чуждо понимание роли практики в познании.

Дидро — атеист. Он решительно отрицал существование бога и критиковал философский идеализм и религиозные догматы о бессмертии души, свободе воли и т. д. Читать далее...

Просмотров: 72 |

Дата: 12.07.2025

|

Кинотеатр Спутник - Дени Дидро

|

Итак, в первом очерке мы попытались доказать, что имеющее силу предрассудка представление о том, что официальная советская философия нанесла большой ущерб развитию советской кибернетики, не имеет под собой сколько-нибудь серьезного фактического основания.

Философия и в самом деле сыграла роковую роль в судьбе советской кибернетики, но вовсе не марксистско-ленинская, как думают все без исключения "постсоветские" интеллигенты, а структуралистская и позитивистская. Точнее, это была смесь философии, филологии и математики, притом филологией занимались математики, математикой занимались филологи, а все они вместе лишь повторяли околофилософские идеи структурализма, разработанные людьми, которые сами в философии были необразованными и поэтому даже представления не имели о том, как сложны проблемы, о которых они судят с необычайной легкостью, так характерной для дилетантов, которым кажется, что если в философии отсутствуют формулы, обычно отпугивающие дилетантов от физики, химии и математики, то значит здесь можно городить все, что в голову взбредет, и это тоже будет считаться философией.

Речь идет о кружке ученых, который в начале 50-х годов сформировался вокруг известного московского математика, профессора А.А. Ляпунова. Впоследствии ему, наряду с С.А. Лебедевым и В.М. Глушковым, будет присвоена медаль IFIP «Пионер кибернетики». Разумеется, что нет никаких оснований сомневаться в заслуженности этой награды. Ляпунов сыграл важнейшую роль в развитии советской кибернетики - в первую очередь, как неформальный организатор и вдохновитель этой науки. Но эта роль далеко не всегда оказывалась положительной. Несомненной заслугой А.А.Ляпунова является то, что он сумел заинтересовать проблемами кибернетики огромное количество ученых - представителей самых разных отраслей науки. Далеко не все они были талантливыми или хотя бы добросовестными учеными, но не в этом была беда. Проблема состояла в том, что вся эта масса энтузиастов с самого начала двинулась в ложном направлении. Едва ли не главной задачей кибернетики они сочли проблему машинного перевода с одного языка на другой. Возможно, непосредственным поводом к этому послужило то, что именно этим в это время занимались американцы (в 1954 году в Нью-Йорке была продемонстрирована первая программа машинного перевода, которая, впоследствии, правда, оказалась весьма и весьма неудачной), но причина, бесспорно, лежала глубже. Такое направление развития кибернетики диктовалось позитивистским пониманием природы мышления. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1988 |

Дата: 12.07.2025

|

|

Когда речь заходит о пресловутых "гонениях на кибернетику", которые, как будто бы имели место в СССР в середине 50-х годов, то обычно представляют дело таким образом, что в этом споре с одной стороны выступали философы, которые были тупоумными догматиками и преследовали передовую науку, потому, что она, мол, не соответствовала положениям марксизма, а с другой настоящие ученые, которые, рискуя чуть ли не жизнью, эту науку всячески развивали. Я даже не буду разбирать то, как представляли дело с кибернетикой писатели и журналисты эпохи перестройки, некоторые из которых умудрялись обвинять в преследованиях кибернетики секретаря ЦК ВКП(б) А.А. Жданова, умершего в 1948 году, то есть за несколько лет до описываемых событий и даже до появления самой науки кибернетики. Проанализируем более солидные источники.

Вот, например, как описывает ситуацию известный специалист в этой области Д.А. Поспелов.

"Если бы не активная наступательная позиция военных, поддержанная членами АН СССР, то идеологические концепции, охраняемые представителями консервативной философской элиты, задержали бы на много десятилетий развитие информатики, как это случилось с генетикой и другими неугодными придворной философии науками" Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1788 |

Дата: 12.07.2025

|

|

Регулярно то на одном, то на другом форуме, если речь идёт о СССР или науке и технике в СССР, обязательно находится «умник», который непременно вставит свои пять копеек и ляпнет: «Если бы Сталин не преследовал кибернетику, то хе-хе...» Дальше, в зависимости от публики на форуме, его или с удовольствием возюкают фэйсом об тэйбл, а потом посылают учить матчасть, или сочувственно поддакивают.

К сожалению, во второй половине восьмидесятых в массовое сознание накрепко вбили три мифа:

- В СССР преследовали кибернетику.

- Из-за преследований кибернетики не развивалась вычислительная техника.

- Именно тогда СССР отстал от США и Запада.

Миф первый: В СССР преследовали кибернетику

Если считать преследованием несколько критических статей, в которых кибернетика справедливо критиковалась за излишне механистичный подход к управлению различными системами в независимости от их сложности. Согласитесь, что управление самолётом и управление государством — это две большие разницы. Претензии кибернетиков на создание искусственного интеллекта в то время вообще выглядели смехотворными. И дело не только в уровне техники и элементарной базе. Просто одна радиолампа или один транзистор, не равный нейрону, и два миллиарда транзисторов в процессоре «Tukwila» совсем не приближают его по возможностям к мозгу крысы. Прошло 60 лет с появления кибернетики, дисциплина «искусственный интеллект» еще крайне далека до появления этого самого интеллекта. И это несмотря на поражающий прогресс «железа» и более полувека исследований и разработок. Критикуя кибернетику, они никоим образом не отрицали вычислительную технику. Вот отрывок из статьи «Кому служит кибернетика», опубликованной в журнале «Вопросы философии» в мае 1953 года: «…Применение подобных вычислительных машин имеет огромное значение для самых различных областей хозяйственного строительства. Читать далее...

Просмотров: 1365 |

Дата: 12.07.2025

|

|

|