« 1 2 ... 11 12 13 14 15 ... 134 135 »

Фильмография

Режиссёрские работы

1934 — Пышка

1936 — Тринадцать

1937 — Ленин в Октябре

1938 — Пиковая дама (не завершён)

1939 — Ленин в 1918 году

1941 — Мечта

1945 — Человек № 217

1947 — Русский вопрос

1948 — Владимир Ильич Ленин (хроникально-документальный) (совм. с В. Н. Беляевым)

1950 — Секретная миссия

1953 — Адмирал Ушаков

1953 — Корабли штурмуют бастионы

1956 — Убийство на улице Данте

1957 — Урок истории (совместно с Л. Арнштамом, Х. Писковым)

1961 — Девять дней одного года

1963 — Борис Щукин (документальный)

1965 — Обыкновенный фашизм (документальный)

1969 — Живой Ленин (документальный) (совм. со М. Славинской)

1971 — Первые страницы (документальный) (совм. с С. Линковым и К. Осиным)

1972 — И всё-таки я верю… (документальный) (не завершён, завершали фильм Э. Климов, М. Хуциев, Г. Лавров) Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 637 |

Дата: 10.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Ленин в Октябре. Ленин в 1918 году. Живой Ленин. Урок истории. Секретная миссия. Русский вопрос. Мечта. Человек № 217 . Убийство на улице Данте. Об

|

Начнем с краткого изложения биографии писателя.

Дойвбер (Борис Михайлович) Левин (1904–1941) — советский писатель, прозаик и киносценарист. Родился 24 октября 1904 года в местечке Ляды Могилевской губернии, в семье коммивояжера. В 1921 году поступил в Петроградский университет, а в 1922-м перевелся на театральное отделение Государственного института истории искусств (ГИИИ), которое окончил в 1928 году. В 1930‑е годы жил в Ленинграде, написал и опубликовал несколько книг, в основном для подростков. По его сценарию был снят популярный фильм «Федька». В 1939–1940 годах участвовал в Советско-финской войне. В 1941 году вновь был призван в армию офицером. Погиб 17 декабря 1941 года на Ленинградском фронте в бою у села Погостье

О Дойвбере Левине

Его звали Боря, Борис, а друзья — просто Бобой. По-взрослому, с отчеством — Борис Михайлович, Но когда он стал писать и начинал печататься, уже был один писатель с тем же именем, отчеством и фамилией— правда, живший а Москве,— Борис Михайлович Левин. И двух Борисов Михайловичей Левиных, наверное, стали бы путать, а в литературе это и не принято и неудобно. И тогда Самуил Яковлевич Маршак, который, кажется, и привлек Бобу Левина в детскую литературу, спросил его: «А как вас назвали при рождении? Наверное, по-древнееврейски — Дойвбер?» — «Да, Дойвбер»,— сказал Боба Левин.— «Вот и хорошо,— сказал Маршак,— с этим именем вас никто не спутает с другим Борисом Левиным». Так а литературе появился новый писатель, Дойвбер Левин. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 2789 |

Дата: 07.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Федька

|

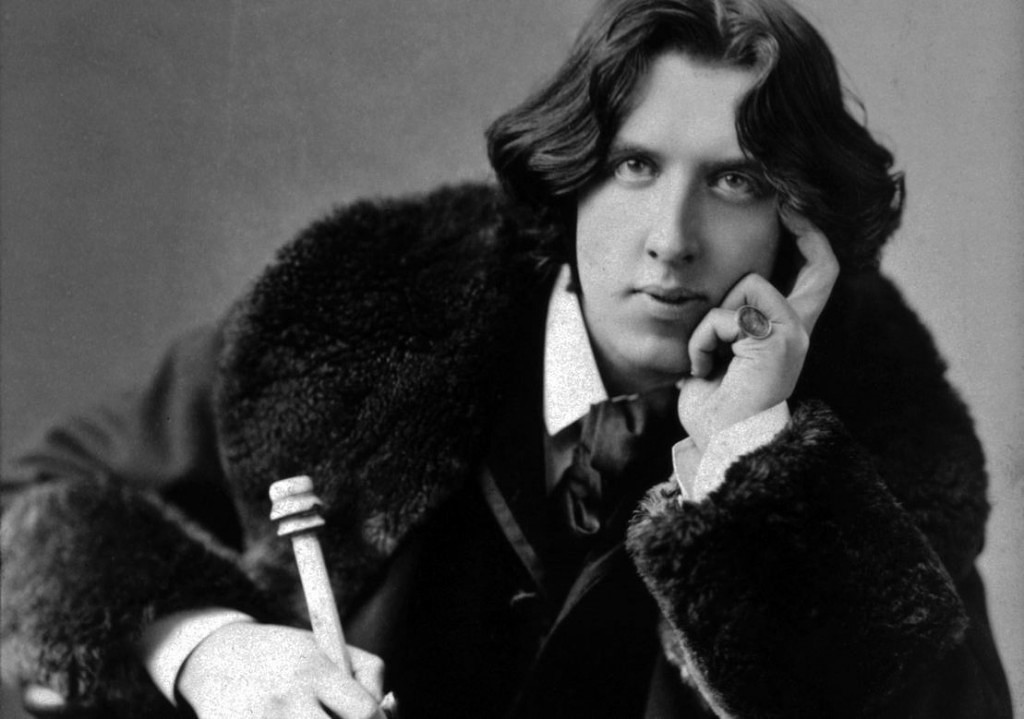

16 октября родился ирландский писатель и поэт, один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, одна из ключевых фигур эстетизма и европейского модернизма— ОСКАР УАЙЛЬД (16.10.1854 - 30.11.1900).

Во второй половине девятнадцатого века это имя было синонимом слова «парадокс». Этот человек был образцом элегантности и изящества, и звали его ОСКАР УАЙЛЬД. Книги, трактаты, пьесы, сказки и все, что выходило из-под его пера, мгновенно становилось популярным.

Душа человека при социализме

Оскар Уайльд

1891

...Однако возможен вопрос: насколько благотворно повлияет на Индивидуализм отмена той самой частной собственности, в известном роде благодаря которой он существует в наши дни? Ответ предельно прост. Действительно, в современных условиях небольшому количеству лиц, по рождению явившихся обладателями частного капитала, таким, как Байрон, Шелли, Браунинг, Виктор Гюго, Бодлер и им подобным, удалось более или менее полно выразить свою индивидуальность. Ни один из перечисленных мною ни дня в своей жизни не работал по найму. Нищета им была неведома. В том и заключалось их огромное преимущество. Спросим себя, благотворно ли скажется на Индивидуализме, если человека лишить подобного преимущества? Предположим, что он лишен такого преимущества. Как скажется это на Индивидуализме? Выиграет ли он от этого?

Выиграет, и вот каким образом. В новых условиях Индивидуализм станет гораздо раскрепощенней, гораздо ярче и гораздо насыщенней, чем тот, каким является ныне. Я имею в виду не тот великий, воплощаемый в образах Индивидуализм, какой свойствен упомянутым мною поэтам, но тот великий подлинный Индивидуализм, потенциально и внутренне присущий человеческой природе в целом. Ибо признание обществом частной собственности на самом деле для Индивидуализма пагубно, оно угнетает его, так как о человеке начинают судить, исходя из его достатка, а не из личных его качеств. Оттого и Индивидуализм теперь повлекло по ложному пути. Теперь он не стремится к саморазвитию, он устремлен к выгоде.

При этом внушается, будто самое главное — иметь, чтобы человек забыл, что самое главное — быть. Истинное совершенство человека определяется не тем, что у него есть, но тем, что он сам собой представляет. Частная собственность, разрушив истинный Индивидуализм, создала взамен Индивидуализм мнимый. Она лишила одну часть общества индивидуальности, повергнув ее в нищету. Она лишила индивидуальности и другую часть общества, обременив ее заботами, толкнув на неверный путь. Что и говорить, понятие собственности настолько возобладало над личностью, что по британским законам посягательство на частную собственность карается с большей суровостью, нежели оскорбление личности, и по масштабам частной собственности до сих пор судят о достоинствах граждан. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 922 |

Дата: 07.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - 1. «Идеальный муж» (1980); 2. «Как важно быть серьёзным» (1976); 3. «Звездный мальчик» (1957); 4. «Портрет Дориана Грея» (1968); 5. м/ф «Кентервильско

|

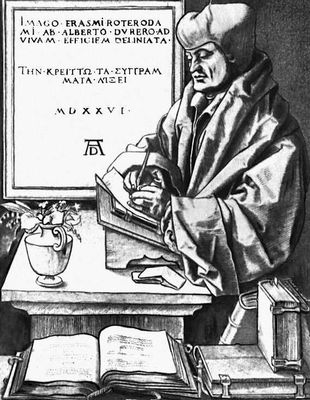

Глупость говорит:

Глава I

Пусть грубые смертные толкуют обо мне, как им угодно, – мне ведомо, на каком худом счету Глупость даже у глупейших, – все же я дерзаю утверждать, что мое божественное присутствие, и только оно одно, веселит богов и людей. Наилучшее тому доказательство – перед вами: едва взошла я на кафедру в этом многолюдном собрании, как все лица просияли небывалым, необычайным весельем, все подались вперед и повсеместно раздался радостный, ликующий смех. При взгляде на вас кажется мне, будто я вижу богов Гомеровых, охмелевших от нектара, настоянного на непенте, а ведь только что вы сидели печальные и озабоченные, словно воротились недавно из Трофониевой пещеры. Подобно тому как утреннее солнце, показывающее земле свой прекрасный золотой лик, или как ранняя весна, веющая приятными зефирами после суровой зимы, всему сообщают новый цвет и вид и новую юность, так и у вас при взгляде на меня совсем иными сделались лица. В то время как даже великие риторы лишь при помощи длинной, старательно обдуманной речи понуждают вас стряхнуть с души тяжелые заботы, я достигла этого сразу, единым моим появлением.

Глава II

Чего ради выступаю я сегодня в несвойственном мне обличии, об этом вы узнаете, ежели будете слушать внимательно, – не так, как слушают церковных проповедников, но как внимают рыночным скоморохам, шутам и фиглярам или так, как наш друг Мидас слушал некогда Пана. Ибо захотелось мне появиться перед вами в роли софиста, но только – не одного из тех, которые ныне вколачивают в головы мальчишкам вредную чушь и научают их препираться с упорством, более чем бабьим. Нет, я хочу подражать тем древним грекам, которые, избегая позорной клички мудрецов, предпочли назваться софистами. Их тщанием слагались хвалы богам и великим людям. И вы тоже услышите сегодня похвальное слово, но не Гераклу и не Солону, а мне самой, иначе говоря – Глупости.

Глава III

Воистину не забочусь я нисколько о тех любомудрах, которые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется, – лишь бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться трубачом собственной славы и самой себе подыгрывать на флейте? Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря – ложь несусветную. Наш смиренник распускает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного человека к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до которых тому, как до звезды небесной, далеко, наряжает ворону в павлиньи перья, старается выбелить эфиопа и из мухи делает слона. Наконец, я применяю на деле народную пословицу, гласящую:

Не знаю, чему дивиться – лености или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, Фаларидам, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1208 |

Дата: 06.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Эразм Роттердамский. Похвала глупости

|

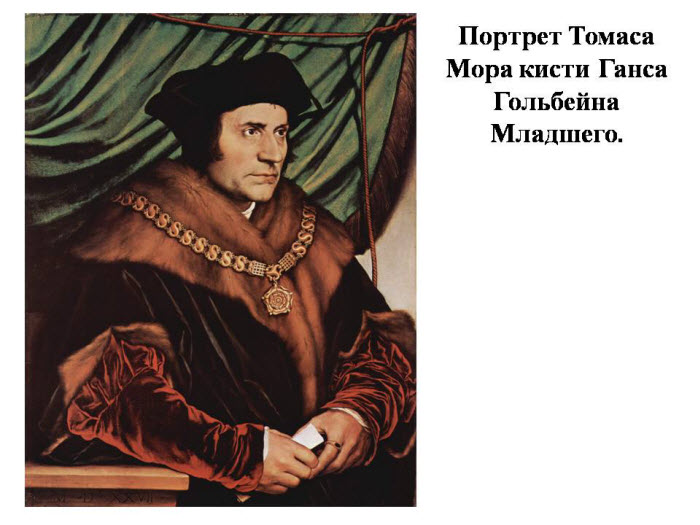

При неоднократном и внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают всякие способы и хитрости, во-первых, для того, чтобы удержать без страха потери то, что стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы откупить себе за возможно дешевую плату работу и труд всех бедняков и эксплуатировать их, как вьючный скот. Раз богачи постановили от имени государства, значит, также и от имени бедных, соблюдать эти ухищрения, они становятся уже законами.

Томас Мор

Предисловие

Эти два сочинения, «Утопия» Томаса Мора и «Город Солнца» Томмазо Кампанеллы, просятся под одну книжную обложку. Хотя сочинение Кампанеллы было написано почти столетие спустя после сочинения Мора («Утопия» написана в 1516 г., а «Город Солнца» в итальянской версии – в 1602 г., в латинской – в 1614 г.), но оба они принадлежат одной культурной эпохе – эпохе Возрождения. Эпоха пронизала эти сочинения единым духом гуманизма и социальности (см.: Штекли А.Э. «Город Солнца»: утопия и наука. М.: Наука. 1978. С. 43–63).

Особенно важно подчеркнуть следующий момент. Своеобразие эпохи Возрождения состоит в том, что она мыслит себя возрождением античной культуры, прежде всего – философии. Если говорить конкретно об авторах «Утопии» и «Города Солнца», то они осознают себя продолжателями философского дела Платона (428 или 427–348 или 347 до н. э.) – дела создания проекта идеального общества и государства. Нельзя не согласиться, что выступивший позже Кампанелла находится, несмотря на фигуру умолчания по этому поводу, в зависимости от Мора, но и при всем том видит совершенное общество все-таки иначе, чем Мор (см.: Панченко Д.В. Кампанелла и «Утопия» Томаса Мора // История социалистических учений. Сб. ст. М.: Наука. С. 241–251), Существенней, однако, то, что объединяет образы «наилучшего государства» (выражение Мора) в сочинениях Мора и Кампанеллы не просто зависимость взглядов второго от взглядов первого из них, но гораздо большее, а именно то, что перекрывает различия, делает их различиями внутри единства. Речь идет о единстве, проистекающем из принадлежности образов совершенного государства у Мора и Кампанеллы к общему типу с тем идеальным государством, образ которого представил Платон в своем диалоге-трактате «Государство». Этот общий для Мора и Кампанеллы как продолжателей дела Платона тип представлений об идеальном обществе и государстве суть коммунистическая утопия.

При этом Т. Мор и Т. Кампанелла, стремясь быть более последовательными коммунистами, чем Платон, действие принципа общественной собственности, призванной заменить частную собственность, распространяют из высших социальных слоев, в качестве каковых у Платона выступают правители (философы) и стражи (воины), на все общество. Тем самым вместе с всецелым проведением принципа общественной собственности в «наилучшем государстве» они предполагают и всеобщность действия в нем принципа социального равенства.

Надо сказать, что объединяет «Утопию» и «Город Солнца» еще то, что значительность идей каждого из этих произведений оплачена высокой ценой: трагической судьбой их творцов. Т. Мор был казнен за верность своим убеждениям, разошедшимся с интересами королевской власти (Мор, будучи авторитетным политиком, опасным для короля, не отказался от мнения о предпочтительности сохранения в Англии католицизма в противоположность принятию англиканства, так как с католицизмом он связывал возможность более благоприятной для страны и народа социальной политики). Кампанелла за подготовку восстания против испанского владычества в Калабрии, с которым он связывал перспективу не только национального освобождения, но и установления социального строя в духе строя «Города Солнца», почти тридцать лет подряд, а в общей сложности около тридцати трех лет, провел в тюремных застенках испанских властей, страдая от жестоких пыток и ужасных условий заключения.

Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1128 |

Дата: 06.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Томас Мор. Утопия. Томмазо Кампанелла - "Город Солнца"

|

«Чингачгук — Большой Змей» — односерийный художественный фильм производства ГДР, снятый в 1967 году режиссёром Рихардом Грошоппом.

Действие фильма происходит в 1740 году. Английские войска пытаются отнять у Франции их колонии в Северной Америке. Они начинают втягивать индейцев в эту войну. Дочь вождя по имени Ватава (Уа-Та-Уа), обещанная Чингачгуку, попадает в руки гуронов, которых французские войска натравили на делаваров. Чингачгук собирается с помощью своего друга Зверобоя освободить свою невесту…

Джеймс Фенимор Купер

«Чингачгук — Большой Змей» — односерийный художественный фильм производства ГДР, снятый в 1967 году режиссёром Рихардом Грошоппом.

Действие фильма происходит в 1740 году. Английские войска пытаются отнять у Франции их колонии в Северной Америке. Они начинают втягивать индейцев в эту войну. Дочь вождя по имени Ватава (Уа-Та-Уа), обещанная Чингачгуку, попадает в руки гуронов, которых французские войска натравили на делаваров. Чингачгук собирается с помощью своего друга Зверобоя освободить свою невесту…

Джеймс Фенимор Купер

Последний из могикан, или Повествование о 1757 годе

Глава 1

Готов узнать я самое плохое

И страшное, что ты мне мог принесть,

Готов услышать тягостную весть

Ответь скорей – погибло ль королевство?!

Шекспир

Может быть, на всем огромном протяжении границы, которая отделяла владения французов от территории английских колоний Северной Америки, не найдется более красноречивых памятников жестоких и свирепых войн 1755-1763 годов, чем в области, лежащей при истоках Гудзона и около соседних с ними озер. Эта местность представляла для передвижения войск такие удобства, что ими нельзя было пренебрегать. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1062 |

Дата: 06.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Последний из могикан

|

Луначарский А. В.

Лекция 9

Эта волна принесла с собой великого немецкого писателя Шиллера. Его приходится рассматривать тоже в двух разрезах — молодой Шиллер и поздний Шиллер.

Молодой Шиллер был революционером. Это не значит, что он был революционером в нашем смысле слова, в смысле какого–нибудь Робеспьера. Но за его драму «Разбойники» тогдашняя Французская республика выбрала его своим гражданином, и он этим был польщен. Потом, когда Франция перешла к террору, он отказался от гражданства. Таких форм революции Шиллер понять не мог, — революционность его половинчатая. Но если оценивать его революционность на фоне германского захолустья, то она величественна, огромна, необычайно смела. А Шиллер эту свою революционность выражал в художественной форме, родились произведения, выходившие за пределы Германии и сделавшие его общечеловеческим писателем.

Между прочим, Шиллер однажды написал фразу, которая очень характеризует тогдашнее положение: «Несмотря на стеснительные формы государственного управления, которые предоставляют нам лишь возможность пассивного существования, немцы все же люди; они обладают страстями и могут действовать как любой француз или британец». Видите, каким приниженным считал себя немец. Он говорит, что, конечно, мы политически рабы и нам приходится быть пассивными, но мы все–таки люди, не хуже французов и англичан! Это бросает свет на корни немецкой литературы того времени.

Молодой Шиллер написал несколько драматических произведений, из них заслуживают быть упомянутыми три: «Разбойники», «Коварство и любовь» и «Дон Карлос».

«Разбойники» — вещь, насыщенная революционным зарядом в высокой степени. Очень характерно, что автор заставляет Карла Моора, этого «разбойника», — по существу революционера, ломающего всякие предрассудки, заступающегося за угнетенных, бросающего гневные речи в лицо мещанскому обществу и его правительству и духовенству, — в конце концов говорить: «Я ничего не достиг. Не по пути насилия нужно идти, — нужно верить в провидение!» Карл Моор в конце концов подчинился. Для нас это губит драму Шиллера. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1142 |

Дата: 06.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Заговор Фиеско в Генуе. Дон Карлос. Мария Стюарт. Коварство и любовь. Разбойники. Вильгельм Телль. Чайковский. ОРЛЕАНСКАЯ ДЕВА

|

Луначарский А. В.

Лекция 9

Германская литература несколько раз поднималась на степень серьезного значения в мировой культуре, но главный ее подъем относится ко второй половине XVIII и самому началу XIX века.

Помимо чрезвычайно большого значения одной из самых высоких волн человеческой культуры, германская литература еще характерна и с социологической точки зрения некоторыми своими особенностями, роднящими ее отчасти с литературой русской. Дело в том, что германская буржуазия к середине XVIII века находилась в несравненно худших условиях, чем какая бы то ни было другая. В то время, когда Англия, проделавшая свою буржуазную революцию еще в XVII столетии, добилась к этому времени — к последней половине XVIII века — большой политической и культурной свободы, в то время, когда Франция шла к революции и, стало быть, переживала уже век Вольтера, Дидро, Руссо, — Германия находилась еще в чрезвычайно угнетенном политически и отсталом экономически состоянии. Это было, так сказать, европейское захолустье. Между тем народ этот вел в свое время довольно культурную жизнь. Городская Германия представляла собою уже чрезвычайно высокую культурную формацию даже в глубине средневековья. В сущности говоря, Германию в некоторой степени подкосили реформация и Тридцатилетняя война; с тех пор она поднималась туго в экономическом отношении. Но интеллигентские традиции оставались, конечно, полностью, и с этой точки зрения германская буржуазия была богата интеллектуальными силами. Реформатское духовенство не было похоже на католическое и еще менее на восточное духовенство. Оно допускало все–таки известную свободу мысли (конечно, в рамках церковщины) и от пасторов требовало известного усилия ума, известной культурности. Пастор, в отличие от католического священника, женат, — это уже земной человек. И вот эта пасторская интеллигенция, — особенно дети служителей культа, занимавшиеся интеллектуальным трудом, — были очень значительной прослойкой в Германии. Вообще интеллигенция представляла собою, и количественно и качественно, заметную группу.

Она особенно страдала от экономической отсталости, от провинциальности всей окружающей жизни и от страшного политического и цензурного гнета. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1296 |

Дата: 06.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Фауст. (Спектакль театра им. Е.Вахтангова. 1969 год). Фауст (1982) Натан Мудрый.

|

Кассиль Лев Абрамович [1905 — 1970], русский советский писатель, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1965). Родился в семье врача. Учился на физико-математическом факультете Московского университета. Начал печататься в 1925. Творчество Кассиля, проникнутое глубоким пониманием детского мировосприятия, обращено главным образом к юным читателям: романы и повести "Кондуит" (1930) и "Швамбрания" (1933) — о революционных событиях 1917; "Вратарь республики" (1938) — о людях советского спорта; "Дорогие мои мальчишки" (1944) и "Улица младшего сына" (1949, совместно с М. Поляновским; Государственная премия СССР, 1950; одноименный фильм, 1962) — о жизни советских детей в дни войны; "Великое противостояние" (книги 1—2, 1941—47) и "Ранний восход" (1953) — о людях искусства; "Черемыш, брат героя" (1938), "Чаша гладиатора" (1961) и "Будьте готовы, Ваше высочество!" (1964) — посвященный острым этическим проблемам. Кассиль — автор публицистических книг для детей — "Твои защитники" (1942), "Про жизнь совсем хорошую" (1959). Творчество отличается лиризмом, юмором, выразительностью и меткостью языка. Его книги переведены на многие иностранные языки и языки народов СССР. Награжден 4 орденами, а также медалями. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1040 |

Дата: 05.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - "Великое противостояние" (1974)

|

Фильмография

1924 — Похождения Октябрины

1924 — Красная газета

1925 — Мишки против Юденича

1926 — Чёртово колесо

1926 — Шинель

1927 — Братишка

1927 — С. В. Д. 1929 — Новый Вавилон

1931 — Одна

1934 — Юность Максима

1937 — Возвращение Максима

1938 — Выборгская сторона

1943 — Актриса

1943 — Юный Фриц

1945—1956 — Простые люди

1958 — Шли солдаты

1960 — Мёртвые души

1961 — Вольный ветер

1962 — Дикие лебеди (мультфильм, автор сценария совместно с Евгением Рыссом)

1990 — «Леонид Трауберг. Мы были эксцентриками (ФЭКС)» — документальный фильм, 1990 г. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1972 |

Дата: 05.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Трилогия о Максиме. Одна. Юный Фриц. Актриса. Простые люди . Шли солдаты... Вольный ветер. Мёртвые души. Дикие лебеди

|

|