« 1 2 ... 22 23 24 25 26 ... 61 62 »

К Дню рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина!

Спор об этом мальчике это спор о чести советской нации, но и вести его надо только в плоскости классовой борьбы.

В 1929 г. партия повела наступление на последних эксплуататоров — кулаков. По ее призыву бедняки и середняки вступали в колхозы. Кулаки отчаянно сопротивлялись проведению коллективизации. Они гноили хлеб, поджигали сельсоветы, убивали советских активистов. Не щадили никого, кто был за новую жизнь, даже детей. Но и под дулом кулацкого обреза пионеры оставались настоящими коммунарами, такими, какими хотел видеть их Ленин.

Есть в Козельском районе Калужской области село Косынь (теперь Сенино). Внимательно вглядывался в жизнь односельчан деткор Никита Сенин, радовался всему новому. Однажды в колхозе пропал овес. Бригадир уличил в краже колхозного конюха. За это кулаки убили бригадира. Все в деревне молчали, боялись кулаков. А Никита написал обо всем в область. На другой день мальчик повез почту в район. В дороге к нему подсел бандит Кулаков. «Значит, доносы пишешь?» — сказал он и вытащил револьвер. Когда Никиту привезли в село, он был еще жив. Сбежались люди. Но бандит отослал всех за фельдшером, а сам еще несколько раз ударил мальчика ножом. Так враги убили пионера Никиту Сенина. Это было 13 января 1935 г. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1923 |

Дата: 18.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Павлиик Морозов.

|

19 мая - День рождения Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина!

Война нагрянувшая в июне 1941 года коснулась всех, в том числе и детей… Многие из них помогали партизанам, расклеивали листовки и были связными… Мальчишки часто убегали на фронт, чтобы быть рядом с отцами и вместе с ними воевать против фашистов… История помнит их имена, многие из них погибли, наравне со взрослыми сражаясь за Родину… Сейчас с трудом верится, но за время Великой Отечественной войны десятки тысяч (!!!) детей и подростков были награждены боевыми орденами и медалями…

Марат Казей

В 1941 году Анна Казей, мама героя, прятала у себя раненых партизан – за что была казнена немцами. Ариадна и Марат, сестра и брат, ушли к партизанам. Ариадна осталась жива, но стала инвалидом – когда отряд выходил из окружения, она отморозила ноги, которые пришлось ампутировать. Когда на самолете ее увозили в госпиталь, командир отряда предложил лететь с ней и Марату, чтобы он продолжил прерванную войной учебу. Но Марат отказался и остался в партизанском отряде. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 2276 |

Дата: 18.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Орлёнок

|

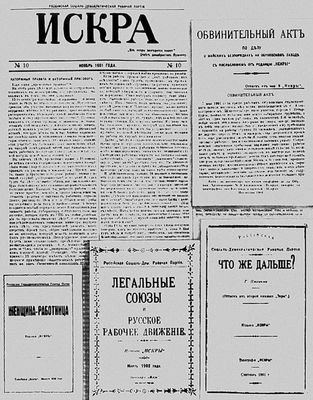

История рабочей печати в России неразрывно связана с историей демократического и социалистического движения. Поэтому, только зная главные этапы освободительного движения, можно действительно добиться понимания того, почему подготовка и возникновение рабочей печати шли таким, а не другим каким-либо путем.

Освободительное движение в России прошло три главные этапа, соответственно трем главным классам русского общества, налагавшим свою печать на движение: 1) период дворянский, примерно с 1825 по 1861 год; 2) разночинский или буржуазно-демократический, приблизительно с 1861 по 1895 год; 3) пролетарский, с 1895 по настоящее время.

Самыми выдающимися деятелями дворянского периода были декабристы и Герцен. В ту пору, при крепостном праве, о выделении рабочего класса из общей массы крепостного, бесправного, «низшего», «черного» сословия не могло быть и речи. Предшественницей рабочей (пролетарски-демократической или социал-демократической) печати была тогда общедемократическая бесцензурная печать с «Колоколом» Герцена во главе ее. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1990 |

Дата: 15.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - В начале века. Николай Бауман. Первый курьер. Страницы былого. Опасные гастроли. Морские рассказы

|

ПЛЕХАНОВ Георгий Валентинович (1856—1918) — один из крупнейших русских марксистов.

В его деятельности различаются три этапа: с 1875 по 1883 г. Плеханов — народник; с 1883 по 1903 г. — марксист; с 1903 г. происходит поворот Плеханова вправо — он становится меньшевиком, лидером меньшевизма, изменяет революционному марксизму.

В эмиграции (уехал за границу в 1880 г.) он порвал с народничеством н в 1883 г. организовал за границей первую русскую марксистскую группу «Освобождение труда». Участники группы перевели на русский язык ряд работ Маркса и Энгельса, печатали их за границей и тайно распространяли в России.

К восприятию научного социализма Плеханов был подготовлен революционными идеями Герцена, Белинского, Чернышевского, Добролюбова. Теоретические работы Плеханова, относящиеся к этому периоду, принесли огромную пользу русскому рабочему движению. Свои дарования, свои исключительные литературные способности Плеханов отдал обоснованию и защите марксизма, распространению его в России.

«Такие работы Плеханова, как «Социализм и политическая борьба», «Наши разногласия», «К вопросу о развитии монистического взгляда на историю», расчистили почву для победы марксизма и России» («История ВКП(б). Краткий курс»).

Плеханов первый из русских марксистов выступил против народнической теории. Своим и трудами он нанес серьезный удар народничеству. На основе анализа экономических отношений пореформенной России он показал всю вредность и беспочвенность теорий народников о переходе России к социализму через крестьянскую общину, о некапиталистическом пути развития России.

Но у Плеханова, у группы «Освобождение труда» в целом, были серьезные ошибки. В программе группы были еще остатки народнических взглядов. Так, она, например, допускала тактику индивидуального террора. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1766 |

Дата: 15.05.2025

|

|

Донбасская операция 1919

наступательная операция Южного фронта (командующий А. И. Егоров, член РВС И. В. Сталин, М. М. Лашевич) 25 — 31 декабря против Добровольческой и основных сил Донской армий белых во время Гражданской войны 1918—20. Преследуя отходящего противника, советские войска Южного фронта (13-я, 1-я Конная и 8-я армии) 23 декабря форсировали р. Северский Донец и вышли на линию Изюм, станица Яма, Лисичанск, Нижнее, Славяносербск.

Для защиты Донбасса и прикрытия отхода главных сил Добровольческой армии в юго-восточном направлении генерал А. И. Деникин сосредоточил в районе Бахмут — станица Попасная группу генерала С. Г. Улагая (3 кавалерийских корпуса и 2 пехотных дивизии), намереваясь нанести контрудар по 1-й Конной армии и отбросить её за Северский Донец.

Советское командование решило с ходу овладеть Донбассом, для чего была поставлена задача: 13-й армии — наступать на Славянск, Юзовку, Новониколаевское; 1-й Конной армии (4-я, 6-я и 11-я кавалерийские дивизии) с приданными 9-й и 12-й стрелковыми дивизиями — стремительным наступлением в Донбасс овладеть Попасной, Дебальцевом, Иловайской, а затем Таганрогом и отрезать пути отхода Добровольческой армии в Донскую область; 8-й армии — наступать на Луганск. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1756 |

Дата: 15.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Всадники

|

К годовщине

ИЗБРАНИЯ И.В. СТАЛИНА ГЕНЕРАЛЬНЫМ СЕКРЕТАРЁМ ЦК РКП(б)

Украина с ее богатствами уже давно является объектом империалистической эксплуатации.

До революции Украину эксплуатировали империалисты Запада, так сказать, втихомолку, без “военных операций”. Организовав на Украине громадные предприятия (по углю, металлу и т.д.) и забрав в свои руки большинство акций, империалисты Франции, Бельгии и Англии высасывали соки из украинского народа в порядке легальном, “законном”, без шума.

После Октябрьской революции картина изменилась. Октябрьская революция, порвав нити империализма и объявив земли и предприятия достоянием украинского народа, отняла у империалистов возможность “обычной”, “бесшумной” эксплуатации. Тем самым империализм был изгнан из Украины.

Но империализм не хотел уступить, он ни за что не хотел мириться с новым положением. Отсюда “необходимость” насильственного порабощения Украины, “необходимость” ее оккупации.

Австро-германские империалисты были первыми, которые пошли на оккупацию Украины. “Рада” и “гетманство” с их “самостийностью” были лишь игрушкой, ширмой, удобно прикрывающей эту оккупацию, внешне “санкционирующей” эксплуатацию Украины австро-германскими империалистами. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1472 |

Дата: 15.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Правда (1957)

|

Так как I Государственная дума оказалась недостаточно послушной, царское правительство разогнало ее летом 1906 года. Оно еще больше усилило репрессии против народа, развернуло погромную деятельность карательных экспедиций по всей стране и объявило о своем решении созвать в скором времени II Государственную думу. Царское правительство явным образом наглело. Оно уже не боялось революции, видя, что революция идет на убыль.

Большевики должны были решить вопрос об участии или бойкоте II думы. Говоря о бойкоте, большевики обычно имели в виду активный бойкот, а не простое и пассивное воздержание от участия в выборах. Большевики рассматривали активный бойкот, как революционное средство предостеречь народ насчет попытки царя перевести народ с революционного пути на путь царской “конституции”, как средство сорвать такую попытку и организовать новый натиск народа на царизм.

Опыт бойкота булыгинской думы показал, что бойкот “был единственно правильной тактикой, которую всецело подтвердили события” (Ленин, т. X, стр. 27). Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 2241 |

Дата: 14.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - В.И.Ленин. Страницы жизни. Годы борьбы (1907-1917). Фильм 1. Бой абсолютно неизбежен

|

В октябре и ноябре 1905 года революционная борьба масс продолжала развиваться с огромной силой. Продолжались забастовки рабочих.

Борьба крестьян против помещиков осенью 1905 года приняла широкие размеры. Крестьянским движением было охвачено больше трети уездов по всей стране. Саратовская, Тамбовская, Черниговская, Тифлисская, Кутаисская и некоторые другие губернии были охвачены настоящими крестьянскими восстаниями. И все же натиск крестьянских масс был еще недостаточен. Крестьянскому движению не хватало организованности и руководства.

Усилились волнения и среди солдат в ряде городов – Тифлисе, Владивостоке, Ташкенте, Самарканде, Курске, Сухуми, Варшаве, Киеве, Риге. Вспыхнуло восстание в Кронштадте и среди матросов Черноморского флота в Севастополе (в ноябре 1905 года). Но, будучи разрозненными, эти восстания были подавлены царизмом. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 2449 |

Дата: 13.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Доклад о революции 1905г

|

Революция привела в движение все классы общества. Поворот в политической жизни страны, вызванный революцией, сдвинул их со старых, насиженных позиций и заставил их перегруппироваться применительно к новой обстановке. Каждый класс, каждая партия старались выработать свою тактику, свою линию поведения, свое отношение к другим классам, свое отношение к правительству. Даже царское правительство оказалось вынужденным выработать свою, необычную для него, новую тактику, в виде обещания созвать “представительное учреждение”, – булыгинскую думу.

Необходимо было выработать свою тактику и социал-демократической партии. Этого требовал нарастающий подъем революции. Этого требовали не терпящие отлагательства практические вопросы, ставшие перед пролетариатом об организации вооруженного восстания, о свержении царского правительства, о создании временного революционного правительства, об участии социал-демократии в этом правительстве, об отношении к крестьянству, об отношении к либеральной буржуазии и т.п. Необходимо было выработать единую и продуманную марксистскую тактику социал-демократии.

Но благодаря оппортунизму и раскольническим действиям меньшевиков Российская социал-демократия оказалась в это время расколотой на две фракции. Раскол нельзя было еще считать полным, и эти две фракции не были еще формально двумя разными партиями, но на деле они очень напоминали две различные партии, имеющие свои собственные центры, свои собственные газеты.

Углублению раскола способствовало то обстоятельство, что меньшевики к своим старым разногласиям с большинством партии по организационным вопросам добавили новые разногласия, – разногласия по тактическим вопросам. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1813 |

Дата: 13.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Поколение победителей (1936)

|

После 9 января революционная борьба рабочих приняла более острый, политический характер. От экономических стачек и стачек солидарности рабочие стали переходить к политическим стачкам, к демонстрациям, а местами – к вооруженному сопротивлению царским войскам. Особенно упорный и организованный характер носили стачки в крупных городах, где были сосредоточены значительные массы рабочих, – в Петербурге, Москве, Варшаве, Риге, Баку. В первых рядах борющегося пролетариата шли металлисты. Передовые отряды рабочих своими стачками раскачивали менее сознательные слои, поднимали на борьбу весь рабочий класс. Влияние социал-демократии быстро росло.

Первомайские демонстрации в ряде мест сопровождались столкновениями с полицией и войсками. В Варшаве в результате расстрела демонстрации было несколько сот убитых и раненых. На расстрел в Варшаве рабочие по призыву польской социал-демократии ответили общей забастовкой протеста. В течение всего мая не прекращались стачки и демонстрации. В майских стачках по России участвовало более 200 тысяч рабочих. Рабочие Баку, Лодзи, Иваново-Вознесенска были охвачены общей стачкой. Все чаще бастовавшие рабочие и демонстранты сталкивались с царскими войсками. Такие столкновения имели место в ряде городов – в Одессе, Варшаве, Риге, Лодзи и других. Читать далее...

Категория: История |

Просмотров: 1767 |

Дата: 13.05.2025

|

Кинотеатр Спутник - Юность Максима

|

|