« 1 2 ... 30 31 32 33 34 ... 134 135 »

«Но если кто с мечом к нам войдёт, от меча и погибнет!

На том стоит и стоять будет Русская Земля!»

Александр Невский — советский исторический фильм о древнерусском князе, одержавшем победу в битве с рыцарями Тевтонского ордена на Чудском озере 5 апреля 1242 года. Относится к плеяде классических советских исторических фильмов 30-х годов и считается одной из лучших работ Сергея Эйзенштейна. Музыку к фильму написал знаменитый композитор Сергей Прокофьев.

«Александр Невский» появился в кинотеатрах в 1938 году и имел огромный успех (сравнимый разве что с «Чапаевым»). Сергей Эйзенштейн получил Сталинскую премию и степень доктора искусствоведения без защиты диссертации. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, «Александр Невский» вернулся на экраны с ещё более оглушительным успехом. В 1942 году, в год семисотлетия Ледового побоища, был выпущен плакат со словами И. В. Сталина: «Пусть вдохновляет вас в этой войне мужественный образ наших великих предков».

Музыку к фильму создал композитор Сергей Прокофьев. Его музыкальный ряд, состоящий из симфонической и хоровой музыки, представляет собой полноценное классическое произведение. По признанию самого Эйзенштейна, некоторые эпизоды фильма монтировались именно по записанной музыкальной фонограмме. Прокофьев объединил все музыкальные фрагменты в кантату «Александр Невский», состоящую из семи частей: Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 977 |

Дата: 06.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Александр Невский

|

Вольтер [псевдоним; настоящие имя и фамилия Мари Франсуа Аруэ (Arouet)] (21.11.1694, Париж, — 30.5.1778, там же), французский писатель, философ, историк. Член французской академии (1746).

«Увенчанный Вольтер». Худ. К. Л. Дере.

Сын нотариуса; окончил иезуитский коллеж. В 1717 заточён в Бастилию за эпиграммы против регента. В 1726 выслан в Англию. Английские впечатления Вольтера отражены в «Философских письмах» (1733), в которых он показал, что общественный строй Англии превосходит французский, где господствует абсолютизм; это сочинение было осуждено французским парламентом на сожжение (1734).

В течение 10 лет Вольтер жил в доме маркизы дю Шатле. В 1745 Вольтер был приближен ко двору Людовика XV, в 1750—1753 — прусского короля Фридриха II. В 1754 поселился близ Женевы, но не нашёл себе места и в передовой кальвинистской (см. Кальвинизм) республике: с 1758 обосновался в своём имении Ферне́ на границе Франции и Швейцарии.

Слова «раздавите гадину» (т. е. католическую церковь) — девиз Вольтера этих лет. Его творчество подчинено борьбе с религиозной нетерпимостью и мракобесием. Он выступал в защиту жертв религиозного фанатизма (дело Каласа, 1762). В 60-е гг. наряду с идеалом просвещённой монархии Вольтер выдвигал идеал республики как наиболее разумной формы государственного устройства («Республиканские идеи», 1762).

Вольтер являлся наиболее ярким выразителем прогрессивного общественного мнения Европы. Ферне стал местом паломничества. С Вольтером были вынуждены считаться европейские монархи; Екатерина II, Фридрих II, Густав III и другие домогались его дружбы. Возвращение в Париж в феврале 1778 превратилось в триумф писателя. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1307 |

Дата: 06.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Простодушный. Кандид или Оптимизм. Философские беседы

|

Вся роскошь и наслаждения, отражающиеся

в тупом сознании глупца, очень бедны

в сравнении с сознанием Сервантеса, когда он

писал «Дон Кихота» в своей печальной тюрьме

А.Шопенгауэр

«Афоризмы житейской мудрости»

Как известно, первую часть «Дон Кихота» Сервантес начал писать в Королевской тюрьме Севильи, где он побывал дважды. Это мрачное заведение с его особым, неписаным уставом жизни и обычаев, с его прославленными тремя дверьми – «золотой», «серебряной» и «медной» через которые, за соответствующую их наименованию взятку, можно было попасть в худшие или лучшие камеры, с его загонами (ranchos) для преступников разного сорта, с его своеобразным арестантско-общинным бытом и колоритными завсегдатаями, Сервантес покинул в начале 1603 года, унося с собой рукопись с несколькими главами романа. Но уже в 1605 году в мадридских книжных лавках появился роман озаглавленный «Хитроумный идальго дон Кихот Ламанчский» - первая часть бессмертного творения Сервантеса.

В истории ЛИТЕРАТУРЫ судьба «Дон Кихота» Сервантеса стоит на особом месте: Среди переводчиков знаменитого романа были Тобиас Смоллетт, Флориан, Людвик Тик, Жуковский. Перевести его мечтал Тургенев. Одна из первых драматических переделок «Дон Кихота» принадлежала перу Кальдерона. Тайну притягательности для человечества сервантовского образа пытались разгадать Шеллинг и Гегель, Тургенев и Достоевский, Генрих Гейне и Томас Манн, Мигель Унамуно и Ортега-и-Гассет. Герои многих великих романов, такие, как Пиквик, Тартарен из Тараскона, мадам Бовари, Том Сойер, Инсаров, князь Мышкин, обязаны своим рождением не только творческой воле своих создателей, но и цепкой памяти жанра, сохранившей идеи, мотивы и приёмы, заложенные впервые Сервантесом в «Дон Кихоте». Роман вдохновил таких художников, как Хогарт, Ходовецкий, Гойя, Доре, Домье, Пикассо, таких композиторов, как Мендельсон, Штраус, Рубинштейн, Мануэль де Фалья. В истории ЛИТЕРАТУРЫ судьба «Дон Кихота» Сервантеса стоит на особом месте: Среди переводчиков знаменитого романа были Тобиас Смоллетт, Флориан, Людвик Тик, Жуковский. Перевести его мечтал Тургенев. Одна из первых драматических переделок «Дон Кихота» принадлежала перу Кальдерона. Тайну притягательности для человечества сервантовского образа пытались разгадать Шеллинг и Гегель, Тургенев и Достоевский, Генрих Гейне и Томас Манн, Мигель Унамуно и Ортега-и-Гассет. Герои многих великих романов, такие, как Пиквик, Тартарен из Тараскона, мадам Бовари, Том Сойер, Инсаров, князь Мышкин, обязаны своим рождением не только творческой воле своих создателей, но и цепкой памяти жанра, сохранившей идеи, мотивы и приёмы, заложенные впервые Сервантесом в «Дон Кихоте». Роман вдохновил таких художников, как Хогарт, Ходовецкий, Гойя, Доре, Домье, Пикассо, таких композиторов, как Мендельсон, Штраус, Рубинштейн, Мануэль де Фалья.

Аббат де ла Порт, в своём многотомном «Путешествователе, или Познании Стараго и Новаго Света», уделив внимание знаменитому роману, в качестве примера приводит один курьёзный случай, вот этот панегирик великому Сервантесу:

«…Сей труд известный во всех землях и переведённый на все языки, есть первый из всех сочинений сего рода; остротою, вкусом, добрыми шутками, искусством вмешивать приключения, и особливо дарованием научать забавляя. Каждая страница представляет смешные картины и благоразумные рассуждения. Сказывают, что Филипп III, однажды увидел с балкона ученика, который читая книгу останавливался, отрывался от неё и с бил себя по лбу, с чрезвычайным доказательством радости. «Сей мальчик, сказал Король, с ума сошёл, или читает Дон Кихота». Государь отгадал, ибо в самом деле он его читал…».

Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1468 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский. Дон - Кихот. История одной куклы. Освобожденный Дон Кихот

|

Горький Максим

О СКАЗКАХ

В мире нет ничего, что не может быть поучительным, — нет и сказок, которые не заключали бы в себе материал «дидактики», поучения. В сказках прежде всего поучительна «выдумка» — изумительная способность нашей мысли заглядывать далеко вперёд факта. О «коврах-самолётах» фантазия сказочников знала за десятки веков до изобретения аэроплана, о чудесных скоростях передвижения в пространстве предвещала задолго до паровоза, до газо- и электромотора.

Я думаю, что именно фантазия, «выдумка» создала и воспитала тоже одно из удивительных качеств человека — интуицию, то есть «домысел», который приходит на помощь исследователю природы в тот момент, когда его мысль, измеряя, считая, останавливается перед измеренным и сосчитанным, не в силах связать свои наблюдения, сделать из них точный практический вывод. Тогда на помощь исследователю является домысел: «А может быть, это вот так?» И, дополняя разорвавшуюся цепь своих наблюдений звеном условного допущения, учёный создаёт «гипотезу», которая или оправдывается дальнейшим изучением фактов, — и тогда мы получаем строго научную теорию, или же факты, опыты опровергают гипотезу.

В художественной литературе фантазия, выдумка, интуиция также играют решающую роль. Мало наблюдать, изучать, знать, необходимо ещё и «выдумывать», создавать. Творчество — это соединение множества мелочей в одно более или менее крупное целое совершенной формы. Так создавались все величайшие произведения мировой литературы, все крупнейшие «типы» — Робинзон Крузо, дон-Кихот, Гамлет, Вертер, Карамазовы, Обломовы, Безухие и т.п., — типы, более или менее отжившие, но всё же живущие среди нас.

Среди великолепных памятников устного народного творчества «Сказки Шахразады» являются памятником самым монументальным. Эти сказки с изумительным совершенством выражают стремление трудового народа отдаться «чарованью сладких вымыслов», свободной игре словом, выражают буйную силу цветистой фантазии народов Востока — арабов, персов, индусов. Это словесное тканьё родилось в глубокой древности; разноцветные шёлковые нити его простёрлись по всей земле, покрыв её словесным ковром изумительной красоты.

Учёные специалисты установили, что сказки китайцев были собраны и уже напечатаны за 2200 лет до нашей эпохи — до «рождества Христова», как говорилось раньше, — и что в этих сказках есть много общего по темам, по смыслу со сказками индусов и европейских народов. Это утверждение даёт мне право думать, что вопрос о распространении сказок правильно решают те специалисты, которые — как наш знаменитый Александр Веселовский — объяснили тематическое сродство и широчайшее распространение сказок заимствованием их одним народом у другого. Заимствование — не всегда искажение, иногда оно дополняет к хорошему лучшее.

Едва ли возможно сомневаться в том, что процесс заимствования и дополнения древних сказок особенностями быта каждой расы, нации, каждого класса играл значительнейшую роль в развитии культуры разума и народного творчества. Люди знакомятся с новыми вещами не только непосредственно видя и осязая вещи, но и по рассказам о вещах. Вероятно, сказки должны были способствовать развитию некоторых ремёсел: гончарного, кузнечного, ткацкого, оружейного и прочих. Ручные ремёсла переходят в искусство, как говорят нам музеи.

Думаю, что найдётся и ещё немало доказательств культурного влияния сказок. Историки культуры, а также искусства мало и неясно говорят о широте и силе культурного влияния сказок.

Особенно значительно и неоспоримо влияние устного творчества на литературу письменную. Сказками и темами сказок издревле пользовались литераторы всех стран и всех эпох. Роман Апулея «Золотой осёл» заимствован из сказки. Сказками пользовался Геродот. Италия пользуется ими, начиная с XIV века, в «Декамероне» Боккаччо; влияние сказок совершенно ясно в «Пентамероне», «Гектамероне», в «Кентерберийских рассказах» Чосера. Сказками пользовались Гёте, Жанлис, Бальзак, Жорж Занд, Додэ, Коппе, Лабуле, Анатоль Франс, Кармен Сильва, Андерсен, Топпелиус, Диккенс — всех не вспомнишь. У нас сказки использованы целым рядом крупнейших писателей, в их числе — Хемницером, Жуковским, Пушкиным, Львом Толстым. Формальная, сюжетная и дидактическая зависимость художественной литературы от устного творчества народа совершенно несомненна и очень поучительна.

Лично я должен признать, что на мой интеллектуальный рост сказки действовали вполне положительно, когда я слушал их из уст моей бабушки и деревенских сказочников. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1648 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Волшебная лампа Аладдина. Али баба и сорок разбойников. Приключения Али-Бабы и сорока разбойников. Последняя ночь Шахерезады. Седьмое путешествие

|

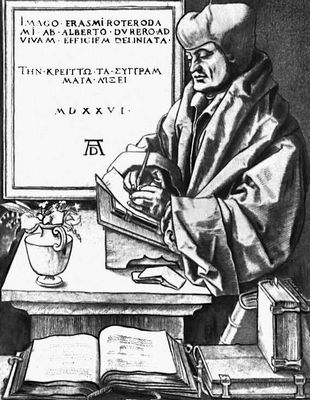

Глупость говорит:

Глава I

Пусть грубые смертные толкуют обо мне, как им угодно, – мне ведомо, на каком худом счету Глупость даже у глупейших, – все же я дерзаю утверждать, что мое божественное присутствие, и только оно одно, веселит богов и людей. Наилучшее тому доказательство – перед вами: едва взошла я на кафедру в этом многолюдном собрании, как все лица просияли небывалым, необычайным весельем, все подались вперед и повсеместно раздался радостный, ликующий смех. При взгляде на вас кажется мне, будто я вижу богов Гомеровых, охмелевших от нектара, настоянного на непенте, а ведь только что вы сидели печальные и озабоченные, словно воротились недавно из Трофониевой пещеры. Подобно тому как утреннее солнце, показывающее земле свой прекрасный золотой лик, или как ранняя весна, веющая приятными зефирами после суровой зимы, всему сообщают новый цвет и вид и новую юность, так и у вас при взгляде на меня совсем иными сделались лица. В то время как даже великие риторы лишь при помощи длинной, старательно обдуманной речи понуждают вас стряхнуть с души тяжелые заботы, я достигла этого сразу, единым моим появлением.

Глава II

Чего ради выступаю я сегодня в несвойственном мне обличии, об этом вы узнаете, ежели будете слушать внимательно, – не так, как слушают церковных проповедников, но как внимают рыночным скоморохам, шутам и фиглярам или так, как наш друг Мидас слушал некогда Пана. Ибо захотелось мне появиться перед вами в роли софиста, но только – не одного из тех, которые ныне вколачивают в головы мальчишкам вредную чушь и научают их препираться с упорством, более чем бабьим. Нет, я хочу подражать тем древним грекам, которые, избегая позорной клички мудрецов, предпочли назваться софистами. Их тщанием слагались хвалы богам и великим людям. И вы тоже услышите сегодня похвальное слово, но не Гераклу и не Солону, а мне самой, иначе говоря – Глупости.

Глава III

Воистину не забочусь я нисколько о тех любомудрах, которые провозглашают дерзновеннейшим глупцом всякого, кто произносит хвалы самому себе. Ладно, пусть это будет глупо, если уж им так хочется, – лишь бы зазорно не было. Кому, однако, как не Глупости, больше подобает явиться трубачом собственной славы и самой себе подыгрывать на флейте? Кто может лучше изобразить меня, нежели я сама? Разве что тот, кому я известна ближе, нежели себе самой! Сверх того, действуя таким образом, я почитаю себя скромнее большинства великих и мудрых мира сего. Удерживаемые ложным стыдом, они не решаются выступить сами, но вместо того нанимают какого-нибудь продажного ритора или поэта-пустозвона, из чьих уст выслушивают похвалу, иначе говоря – ложь несусветную. Наш смиренник распускает хвост, словно павлин, задирает хохол, а тем временем бесстыжий льстец приравнивает этого ничтожного человека к богам, выставляет его образцом всех доблестей, до которых тому, как до звезды небесной, далеко, наряжает ворону в павлиньи перья, старается выбелить эфиопа и из мухи делает слона. Наконец, я применяю на деле народную пословицу, гласящую:

Не знаю, чему дивиться – лености или неблагодарности смертных: хотя все они меня усердно чтут и охотно пользуются моими благодеяниями, никто, однако, в продолжение стольких веков не удосужился воздать в благодарственной речи похвалу Глупости, тогда как не было недостатка в охотниках сочинять, не жалея лампового масла и жертвуя сном, напыщенные славословия Бусиридам, Фаларидам, перемежающимся лихорадкам, мухам, лысинам и тому подобным напастям. От меня же вы услышите речь, не подготовленную заранее и не обработанную, но зато тем более правдивую. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1177 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Эразм Роттердамский. Похвала глупости

|

ПЕРВАЯ КНИГА

БЕСЕДЫ, КОТОРУЮ ВЕЛ ВЫДАЮЩИЙСЯ МУЖ

РАФАИЛ ГИТЛОДЕЙ, О НАИЛУЧШЕМ

СОСТОЯНИИ ГОСУДАРСТВА, В ПЕРЕДАЧЕ

ЗНАМЕНИТОГО МУЖА ТОМАСА МОРА,

ГРАЖДАНИНА И ВИКОНТА СЛАВНОГО

БРИТАНСКОГО ГОРОДА ЛОНДОНА

У непобедимейшего короля Англии Генриха, восьмого с этим именем, щедро украшенного всеми качествами выдающегося государя, были недавно немаловажные спорные дела с пресветлейшим государем Кастилии Карлом.

Для обсуждения и улажения их он отправил меня послом во Фландрию в качестве спутника и товарища несравненного мужа Кутберта Тунсталла, которого недавно, к всеобщей радости, король назначил начальником архивов. В похвалу ему я не скажу ничего, но не из боязни, что дружба с ним не будет верной свидетельницей моей искренности, а потому, что его доблесть и ученость стоят выше всякой моей оценки; затем повсеместная слава и известность его настолько исключают необходимость хвалить его, что, поступая так, я, по пословице, стал бы освещать солнце лампой.

Согласно предварительному условию, в Бругге встретились с нами представители государя, все выдающиеся мужи. Среди них первенствовал и был главою губернатор Бругге, а устами и сердцем посольства был Георгий Темзиций, настоятель собора в Касселе, красноречивый не только в силу искусства, но и от природы. К тому же он был превосходным знатоком права и выдающимся мастером в ведении переговоров благодаря своему уму, равно как и постоянному опыту. После нескольких встреч мы не пришли к полному согласию по некоторым пунктам, и потому они, простившись с нами, поехали на несколько дней в Брюссель, чтобы узнать волю их государя. А я на это время, по требованию обстоятельств, отправился в Автверпен.

Во время пребывания там наиболее приятным из всех моих посетителей был Петр Эгидий, уроженец Антверпена, человек, пользующийся среди сограждан большим доверием и почетом и достойный еще большего. Неизвестно, что стоит выше в этом юноше - его ученость или нравственность, так как он и прекрасный человек и высокообразованный. К тому же он мил со всеми, а к друзьям особенно благожелателен, любит их, верен им, относится к ним так сердечно, что вряд ли найдешь где другого человека, которого можно было бы сравнить с ним в отношении дружбы. Он на редкость скромен, более всех других ему чужда напыщенность; ни в ком простодушие не связано в такой мере с благоразумием. Речь его весьма изящна и безобидно-остроумна. Поэтому приятнейшее общение с ним и его в высокой степени сладостная беседа в значительной мере облегчили мне тоску по родине и домашнему очагу, по жене и детям, к свиданию с которыми я стремился с большой тревогой, так как тогда уже более четырех ме- сяцев отсутствовал из дому.

Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1184 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Томас Мор. Утопия

|

Выдающийся английский писатель и театральный режиссёр. Современник Бернарда Шоу, он был одним из крупнейших британских драматургов XX века. Такие его пьесы как «Опасный поворот», «Инспектор пришел», «Время и семья Конвей» пользуются огромной популярностью во всем мире.

Сын учителя. Участник 1-й мировой войны 1914—1918.

Изучал английскую литературу в Кембриджском университете. Творческий путь начал как литературный критик (книги «Фигуры в современной литературе», 1924, «Английские комические характеры», 1925, и др.).

В романе «Добрые товарищи» (1929) пессимизму и скепсису писателей «потерянного поколения» противопоставил оптимистическую веру в преодоление трудностей послевоенного времени.

В романах 30-х гг. — «Улица Ангела» (1930, рус. пер. 1960), «Они бродят по городу» (1936) и др. — показал противоречия капиталистической Англии. Против реакционных английских буржуазных кругов, искавших пути для сговора с нацистами, направлен роман «Затемнение в Гретли» (1942, рус, перевод 1944).

Трудностям возвращения к мирной жизни посвящен роман Пристли «Трое в новых костюмах» (1945, рус. пер. 1946).

Многоплановую картину современной жизни Великобритании воссоздают романы 50—60-х гг. «Фестиваль в Фарбридже» (1951), «Волшебники» (1954) и др.

«Сэр Майкл и сэр Джордж» (1964, рус, перевод 1965) иронически рисует нравы современной английской бюрократии; дальнейшее развитие этой темы — в романах «Создатели образов» (1968) и «Лондонский тупик» (1969).

Плодотворен вклад Пристли в современную английскую драматургию. Острое чувство драматизма жизни сочетается в его пьесах с постановкой социальных и нравственных вопросов. В традиционной реалистической манере написаны «Ракитовая роща» (1933), «Райский уголок» (1934) и др., носящие следы влияния А. П. Чехова. «Опасный поворот» (1932, рус. пер. 1939), «Время и семья Конвей» (1937), «Музыка ночью» (1938, опубликован 1947), «Инспектор пришёл» (1947) отличаются смелым применением театральных условностей.

Обличительные мотивы составляют сильную сторону драматургии Пристли («Сокровища», 1953, рус. пер. 1957; «Мистер Кетл и миссис Мун», 1955, рус. пер. 1958; «Стеклянная клетка», 1958). Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 915 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - 1. «Опасный поворот» 2. «31 июня» 3. «Инспектор Гулл» 4. «Скандальное происшествие в Брикмилле» 5. «Время и семья Конвей» 6. «Бешеное золото» 7.

|

Советский читатель давно оценил бессмертное творение Иоганна Вольфганга Гете - его трагедию "Фауст", один из замечательных памятников мировой литературы.

Великий национальный поэт. пламенный патриот, воспитатель своего народа в духе гуманизма и безграничной веры в лучшее будущее на нашей земле, Гете - бесспорно одно из наиболее сложных явлений в истории немецкой литературы. Позиция, занятая им в борьбе двух Культур, - а они неизбежно содержатся в "общенациональной" культуре любого разделенного на классы общества, - не свободна от глубоких противоречий. Идеологи реакционного лагеря тенденциозно выбирали и выбирают из огромного литературного наследия поэта отдельные цитаты, с помощью которых они стараются провозгласить Гете "убежденным космополитом", даже "противником национального объединения немцев".

Но эти наветы не могут, конечно, поколебать достоинства и прочной славы "величайшего немца" (Ф. Энгельс).

Когда б не солнечным был глаз,

Не мог бы солнце он увидеть, -

сказал когда-то Гете. Глаза современного передового человечества достаточно "солнечны", чтобы различить "солнечную" природу творчества Гете, прогрессивную сущность той идеи, которая одушевляет его бессмертную драматическую поэму.

Упрочивший свое всемирное значение созданием ""Фауста", Гете меньше всего - "автор одной книги". Да это и не мирилось бы с основной чертой его личности, его поразительной универсальностью.

Крупнейший западноевропейский лирик, в чьих стихах немецкая поэзия впервые заговорила на подлинно народном языке о простых и сильных человеческих чувствах, Гете вместе с тем - автор широко известных баллад ("Лесной царь", "Коринфская невеста" и др.), драм и эпических поэм и, наконец, замечательный романист, отобразивший в "Страданиях юного Вертера", в "Вильгельме Мейстере", в "Поэзии и правде" духовную жизнь целого ряда поколений немецкого народа.

Однако и столь разнообразной литературной деятельностью не исчерпывается значение Гете. "Гете представляет, быть может, единственный в истории человеческой мысли пример сочетания в одном человеке великого поэта, глубокого мыслителя и выдающегося ученого" {К. А. Тимирязев, Гете - естествоиспытатель. Энциклопедический словарь, изд. Гранат, т. XIV, стр. 448.}, - писал о нем К. А. Тимирязев.

Подобно русскому чудо-богатырю Михаилу Ломоносову, Гете совершал великие трудовые подвиги на любом поприще, к какому бы он ни приложил свою руку. В сферу его исследований и научных интересов вошли геология и минералогия, оптика и ботаника, зоология, анатомия и остеология; и в каждой из этих областей естествознания Гете развивал столь же самостоятельную, новаторскую деятельность, как и в поэзии.

В такой универсальности Гете его буржуазные биографы хотели видеть только заботу "великого олимпийца" о всестороннем гармоническом развитии собственной личности. Но Гете отнюдь не был таким "олимпийцем", равнодушным к нуждам и чаяниям простого народа. Иначе как с этим совмещались бы такие высказывания поэта, как: "Падение тронов и царств меня не трогает; сожженный крестьянский двор - вот истинная трагедия", или слова Фауста из знаменитой сцены "У ворот":

А в отдаленье на поляне

В деревне пляшут мужики.

Как человек, я с ними весь:

Я вправе быть им только здесь. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1233 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Фауст, радиоспектакль

|

Боккаччо начал писать в традициях рыцарской литературы, которая привлекала его светскими мотивами и пересказами сюжетов античной литературы, близкой ему своим земным гуманистическим пафосом. Поэма «Филострато» (1338, изд. 1498), роман «Филоколо» (начат 1336, изд. 1472) и поэма «Тесеида» (1339, изд. 1475) посвящены событиям античной мифологии, но главное в них — изображение психологических переживаний.

Близость Боккаччо к Данте проявилась в пасторали «Амето» (1341, изд. 1478) и особенно в поэме «Любовное видение» (1342, изд. 1521). В поэме «Фьезоланские нимфы» (1345, изд. 1477), навеянной «Метаморфозами» Овидия, сквозь образы античной мифологии просвечивает современная действительность. Идея поэмы — защита прав человека на земную любовь. В повести «Фьяметта» (1343, изд. 1472) Б. рисует реальных людей, своих современников. Раскрыв в повести душевный мир женщины, Боккаччо предвосхитил европейский психологический роман.

Вершиной творчества Боккаччо явился «Декамерон» (1350—53, изд. 1471) — собрание реалистических новелл, объединённых общими ренессансными, гуманистическими идеями и представляющих художественное целое. Боккаччо повествует о семи молодых женщинах и трёх юношах, удалившихся в загородную виллу во время чумы, свирепствовавшей во Флоренции в 1348; в течение 10 дней они рассказывают друг другу новеллы. Отсюда название книги (декамерон, по-гречески — десятидневник). Одна из основных тем книги — критика католической церкви, сатирическое осмеяние духовенства — монахов, папского двора. Отрицая аскетическую мораль средневековья, Боккаччо защищает право людей на наслаждение земной жизнью, прославляет чувственную любовь, естественные стремления человека.

«Декамерон» даёт широкую реалистическую картину жизни итальянского общества эпохи Треченто. Выступая против феодальных привилегий и сословного неравенства, Боккаччо развивает мысль о том, что благородство людей должно измеряться их поступками, а не происхождением. Книга проникнута духом свободомыслия и жизнерадостным юмором. Преемник Данте и Ф. Петрарки, Боккаччо продолжил развитие итальянской национальной литературы на народном языке, используя флорентийское наречие. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1201 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - Ночи Декамерона. Декамерон

|

Данте Алигьери (1265--1321) -- величайший древнеитальянский поэт, единственный из средневековых, которого мы не изучаем только, но и продолжаем читать, чьи образы и терцины живут в памяти каждого, запечатленные его личным чеканом. Мы и знаем его, главным образом, как поэта; новейшая критика разрушила почти все, что долгое время ходило под именем его внешней, фактической биографии. Из своих предков он поминает лишь одного, Каччьягвиду; об его отце и матери ничего неизвестно, как неизвестны обстоятельства его ранней юности; он сам признает свое первоначальное образование недостаточным, а мнение о том, что Брунетто Латини был его учителем, следует окончательно устранить; впоследствии он овладел в значительной мере схоластическою ученостью, читал доступных ему классиков, Виргилия. В 1274 г. девятилетний мальчик залюбовался на майском празднике девочкой одних с ним лет, дочерью соседа, Беатриче Портинари; это его первое автобиографическое воспоминание. Он и прежде ее видал, но впечатление именно этой встречи обновилось в нем, когда девять лет спустя (в 1283 г.) он увидел ее снова уже замужнею женщиной и на этот раз увлекся ею. Она становится на всю жизнь "владычицей его помыслов", прекрасным символом того нравственно-поднимающего чувства, которое он продолжал лелеять в ее образе, когда Беатриче уже умерла (1290), а сам: он вступил в один из тех деловых браков, браков по политическому расчету, какие в то время были в ходу. Семья Данте держала сторону флорентийской партии Черки, враждовавшей с партией Донага; Данте женился (до 1298 г.) на Джемме Донати. Джемма и Беатриче, мирная поэзия домашнего долга и идеальная страсть на стороне -- обычные явления средневекового общества, вырывавшегося из оков обрядовой семьи к требованиям свободного чувства. Когда Данте был изгнан из Флоренции, Джемма осталась в городе с его детьми, блюдя остатки отцовского достояния: она -- тип тех честных матрон, которые сидели у колыбели и рассказывали у очага старые сказки про троянцев, Фьезоле и Рим (Рай, XV, 121 и ел.). Данте слагал тогда свои песни в прославление Беатриче, свою Божественную Комедию, и в ней Джемма не упомянута ни словом. В последние годы он жил в Равенне; вокруг него собрались его сыновья, Якопо и Пьетро, поэты и будущие его комментаторы, и дочь Беатриче; Джемма была еще в живых, но вдали от семьи. Боккаччьо, один из первых биографов Данте, обобщил все это: будто Данте женился по принуждению и уговорам и в долгие годы изгнания ни разу не подумал вызвать к себе жену. Джемма очутилась какой-то Ксантиппой.

Первое актовое упоминание о Данте, как общественном деятеле, относится к 1296 и 1297 годам; в 1300 и 1301 гг. мы встречаем его в числе приоров; в 1302 г. он был изгнан, вместе с своей партией, и никогда более не увидел Флоренции, "прекрасного логовища", где он покоился ягненком и к которому продолжал страстно стремиться в течение всей своей жизни. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1146 |

Дата: 05.09.2025

|

Кинотеатр Спутник - «Божественная Комедия»

|

|