Одна смертная казнь может остановить меня!

Ответ лейтенанта Шмидта адмиралу Федосьеву

Рукопись Гарта о лейтенанте Шмидте состояла из небольших отрывков.

Уезжая из Севастополя в Коктебель, Гарт оставил ее мне на хранение. Он считал эту работу незаконченной.

Я прочел ее. Это был ряд набросков, совершенно непохожих на все, что Гарт писал до тех пор.

Работа Гарта шла у меня на глазах, и я попутно могу восстановить ту обстановку, в какой она проходила.

Мы часто ходили с Гартом на бывшую Соборную улицу, в дом, где жил в Севастополе Шмидт.

Во дворе висело белье. Сохли акации. Маленький двухэтажный дом потрескался и разрушался. Он был жалок и сер. Стертая каменная лестница вела во второй этаж, в квартиру Шмидта, где жили сейчас учителя татарской школы.

Гудели примуса, и ревели дети. Любопытные жильцы выползали из квартир и с тревогой следили за нами. Особенно их смущал Гарт своим высоким ростом, сухим лицом и глухим голосом. Они принимали его за архитектора, желающего снести их ветхий дом и построить на его месте кирпичный корпус на сорок квартир.

Но потом жильцы к нам привыкли и успокоились. Особенно после того, как Гарт привел Сметанину и попросил ее сделать набросок с дома.

— Здесь,— сказал Гарт,— произошла завязка одной из величайших человеческих трагедий.

— Я вам об этом давно говорила,— ответила Сметанина.

Я заметил, что Сметанина и Гарт понимали друг друга с полуслова.

У Сметаниной, как и у Гарта, было благоговейное отношение к местам, отмеченным памятью великих людей. Поздней осенью она ездила из Москвы в Святые Горы, на могилу Пушкина, и две недели прожила в Михайловском.

Она мечтала попасть в дрянной и малярийный греческий городок Миссолонги, где умер Байрон.

Казалось, пребывание этих людей оставляло на тех местах, где они жили, почти неуловимый прекрасный след.

Юнге называл эти мысли форменной чепухой, но я был согласен со Сметаниной. Я даже разыскал в лоции Средиземного моря описание Миссолонги и показал его художнице.

«Город Миссолонги находится в Патрасском заливе, окаймленном низкими берегами. Только вдалеке виднеются горы. Город стоит на плоском болотистом мысу. Жители его страдают от лихорадок и оспы. Миссолонги имеет безрадостный вид и редко посещается пароходами».

Гарт, услышав наш разговор о Байроне, заметил, что Шмидт любил Байрона. Перед казнью он написал своей сестре — изумительной женщине, делавшей нечеловеческие усилия, чтобы спасти его от смерти,— несколько строк из Байрона:

Сестра моя, когда бы имя было

Еще нежней, то было бы твоим.

Меж нами даль, нас море разделило,

Но все ж тобой я должен быть любим.

Я давно собирался написать о том, как пишутся книги. Но всегда желание писать книги, а не исследования, брало верх, и эта тема откладывалась на неопределенное время.

Сейчас я воспользуюсь случаем, чтобы записать хотя бы вкратце, как Гарт работал над напечатанной ниже рукописью.

С большой неохотой Гарт возился с документами. Он упорно разыскивал очевидцев и посещал места, связанные со Шмидтом. Документы давали сухую схему событий. Жизнь им возвращало только общение с людьми, помнящими прошлое. Эта манера работы была далека от того, как работал Гарт раньше.

Гарт ездил в Очаков. Он был на месте казни Шмидта — острове Березани. Гарт рассказывал, что Данте в своем «Аду» мог бы описать Березань со свойственной ему силой.

Гарт ездил в конце ноября. В Очаковском заливе плавал лед. Рыбаки неохотно согласились доставить Гарта на необитаемый и ненавистный остров.

В Очакове Гарт простудился и лежал в Доме крестьянина — в бывших «Номерах Таковенко», где во время суда над Шмидтом жила его сестра и защитники.

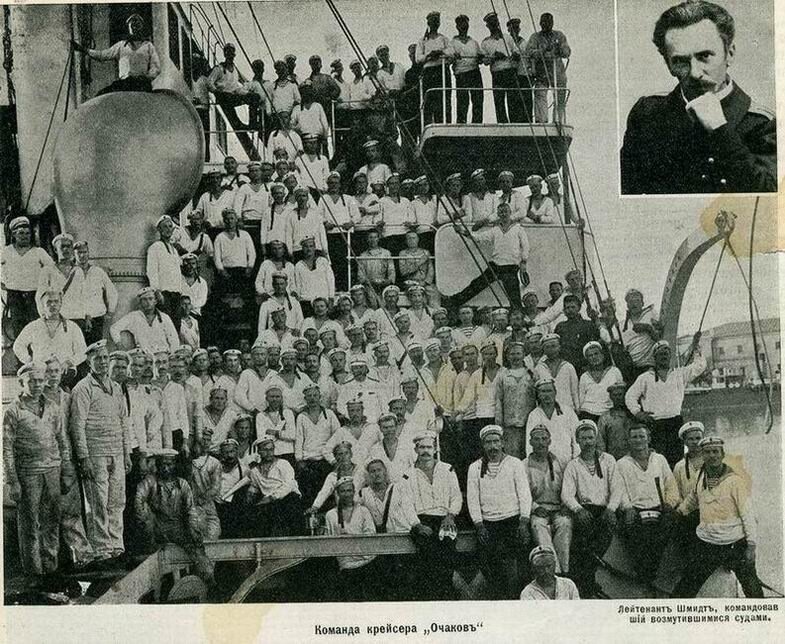

В Севастопге, на Северной стороне, Гарт разыскал престарелого рыбака Дымченко, участника восстания на «Очакове». Он очень сдружился с этим стариком.

Дымченко жил в сторожке за Братский кладбищем. Гарт проводил у него целые дни. Он носил Дымченко табак из города, болтал с ним, греясь на солнце, научился чинить сети, а в свободное время брал у Дымченко удочки и ходил ловить бычков и зеленух со старых свай около Сухой балки:

Дымченко хорошо помнил восстание на «Очакове». Он первый подхватил на руки Шмидта во время истерического припадка после объезда эскадры.

Он рассказывал обо всем охотно и спокойно. Только один раз он заплакал, когда вспоминал, как очаковцы прощались со Шмидтом перед казнью.

Мы поехали к Дымченко втроем — Сметанина, Гарт и я.

Стоял жаркий осенний день, безветренный, будто отлитый из желтоватого стекла.

В степи за Северной стороной пели жаворонки. На кладбище пылала осень. Солнце просвечивало через листья, как через нежные ладони, полные розовой крови. Пух семян засыпал дорожки. Дали были полны той ясностью, какую можно встретить только в сухих и бесплодных горах.

Около сторожки Дымченко зевала на цепи косматая и добродушная собака Рыжик. Дымченко штопал сеть. Все было патриархально, солнечно и просто, как всегда.

В этот день разговор зашел о казни Шмидта. Дымченко с матросами-очаковцами сидел после суда на плавучей тюрьме «Прут», откуда Шмидта, Частника, Антоненко и Гладкова взяли на расстрел.

— Как вывели Шмидта, он шел быстро, будто не по палубе, а по самому воздуху. Легкий шаг был у человека, светлое лицо. Мы просили начальство: «Дайте нам пять минут с ним и с матросами попрощаться в их смертный час. Дайте нам посмотреть на них и на него пять минут!» Не разрешили, заразы! Тогда мы все разом начали кричать: «Прощай, Шмидт! Прощай, друг, святой наш товарищ!» Офицеры — драконы, каких свет не видал,— дают приказ: «Замолчите!» — а мы не слухаем, кричим, плачем и рвем на себе форменки. Долго плакали и кричали, пока не кончили его на том острове злой пулей.

Дымченко свертывал из табака цигарку. Старческая слеза упала на нее, и бумага расползлась под дрожащими пальцами. На затылке старика по-детски торчал седой легкий пух. Старик долго не подымал голову и тер худую грудь.

— За родного брата не так у людей болит душа, как за него, за Шмидта. Да вот — не дожил. Сил нету у меня об этом вспоминать. Растравили вы меня, чудаки,— опять не будет мне сна.

Кроме Дымченко, Гарт нашел в Севастополе старого, подслеповатого аптекаря, жившего на покое. После встречи с ним Гарт показал мне ветхий рецепт.

Рецепт был на бром, но интересно было не это. На том месте, где пишется цена лекарства, рукою провизора было написано: «Лекарства для Шмидта отпускаются бесплатно — они идут на пользу революции».

Это дало Шмидту повод шутливо воскликнуть в одном из писем: «Видите, революция начинает уже кормить меня».

Старичок аптекарь рассказал Гарту о клятве Шмидта на кладбище.

Гарт собрал материал, но долго не мог писать. Все, что он узнал, казалось ему еще далеким и его не волновало. Нужен был последний толчок. Он пришел, как всегда, неожиданно. В чьих-то воспоминаниях Гарт вычитал, что Шмидт считался великолепным знатоком моря и одним из самых просвещенных капитанов русского флота. Там же говорилось, что внешне Шмидт строен, даже изящен.

Только убедившись, что Шмидт принадлежит к плеяде лучших моряков, каких знало человечество, что для его как капитана может быть поставлено наравне с Джемсом Куком Ворониным, Амундсеном и Магелланом, Гарт успокоился и начал писать о Шмидте. Сухопутные люди Гарта пока еще не интересовали.

Первый отрывок из рукописи Гарта о Шмидте назывался «Старый аптекарь».

«Что я тогда пережил! Разве я могу рассказать вам это сейчас, когда мне уже семьдесят пять лет и я жалею, что в Севастополе нет крематория. Пусть меня сожгут, а пепел спрячут в фаянсовую аптекарскую банку с надписью: «Tinctura valeriana», потому что как раз валерьянки мне всю жизнь не хватало. Я имел занятие волноваться из-за всех людей, из-за каждого дифтерита и каждой рубленой или огнестрельной раны.

Такая наша профессия — присутствовать при человеческих несчастьях и брать за спасение недорогую цену по таксе.

Ну, однако, Шмидту я единственный в Севастополе отпускал лекарства бесплатно и до сих пор горжусь этим.

Что я тогда пережил! Вы спросите, что я пережил, когда пришла со службы младшая дочь, села вот здесь на стул и заплакала.

— Что с тобой, Люся? — спросил я и пошел за валерьянкой. Пока я капал ее в стакан с переваренной водой и волновался, она успела мне ответить:

— Пришла телеграмма адмиралу Чухнину. Она уже ходит по всему городу. Я переписала ее. На, прочти!

Она протянула мне листок бумаги, и я прочел эти слова,— лучше бы я их не читал никогда в жизни:

«Прошу отдать мне тело казненного брата. Анна Избаш».

Избаш — это сестра Шмидта.

«Все кончено! — сказал я себе, сел на стул и забыл дать Люсе валерьянку.— Все кончено, Вайнштейн! Они убили его!»— повторил я и бросил стакан на пол.

Что я должен был делать, аптекарь и больной старик? Что, я вас спрашиваю? Что я мог, когда вся Россия молилась на него, а спасти его не сумела.

«Вот страна,— думал я,— будь она проклята до скончания века. И я плакал, как может плакать только еврей. Чтобы научиться так плакать, надо сотни лет мучиться и вытирать плевки и кровь с лица, как это делали мы, евреи. Сотни и тысячи лет!

Вы спрашиваете, знал ли я Шмидта до его речи на кладбище? Нет, не знал. И мало кто его знал в Севастополе. Он взорвался, как динамит.

Выло восстание на «Потемкине», потом восстание на «Пруте», но я не слыхал его имени по этим ,делам. Потом началась революция, и Николай придумал свой замечательный манифест о свободах. Я так считаю, что он был придуман исключительно для аптекарских учеников. Почему? Потому, что они приезжали в город из местечек, ходили по улицам с открытыми ртами и верили даже околоточным надзирателям. Молокососы и дураки! Так в то время почти вся Россия была, как аптекарские ученики!

Мы, представьте, поверили в манифест и обрадовались, что наконец дождались Государственной думы. А она нам, откровенно, была нужна, как мертвому банки.

Начались митинги. Сколько было митингов! И на Екатерининской, и на Приморском бульваре, и где хотите.

После митинга на Приморском бульваре мы пошли к тюрьме освобождать политических. Я тоже ходил. И адмирал Чухнин нам устроил хорошую мышеловку. Ворота тюрьмы открылись, и вместо освобожденных товарищей, как мы ждали, в нас начали бить залпами. Восемь человек убили, а сколько ранили — я теперь не припомню.

Тогда я чуть не задохся от злобы. Чухнин! Вы не можете представить, как «любили» этого человека.

Он был довольно плюгавый адмирал, с бородой, как пакля, крикливый, с камнями в печени и желчью в голове. Пока его не трогали, он очень храбрился, даже ходил по городу пешком. Знаете, если бы опросить весь Севастополь, восемь из десяти были бы за то, чтобы его убить, как собаку. Но что я мог сделать Чухнину, что, я вас спрашиваю? Ничего существенного!

Но и я, Вайнштейн, испортил ему немного крови. Он приезжал лечить зубы к моему соседу по квартире, дантисту Новицкому. Я зашел к Новицкому как будто по зубным делам и незаметно положил в карман адмиральской шинели — она висела на вешалке в передней — кучу прокламаций! И каких! В одной было напечатано черным по белому:

«Палач Чухнин! Знай, что близок час, когда наша рука не дрогнет набросить тебе петлю на шею! Помни, что час расплаты близок, и этот час будет ужасен. Эту листовку пи-шут матросы, принадлежащие к партии социал-демократов».

Воображаю, какое веселое чтение имел Чухнин в тот день у себя за чаем!

Погодите, я все никак не дойду до Шмидта.

Через день убитых хоронили. Никогда еще Севастополь не видел такой толпы, столько красной я черной материи и цветов.

На кладбище я первый раз увидел Шмидта. Это был морской офицер, высокий и бледный. Глаза у него горели, как у пророка.

Он встал над могилой и начал говорить. Было тихо, будто люди боялись дышать. Он говорил так, что каждое слово было, как пуля, в грудь человека. Его прекрасный голос слышал весь Севастополь.

Что он сказал? «Клянемся этим убитым в том,— сказал он,— что мы никогда не уступим никому ни одной пяди завоеванных нами человеческих прав».

Он поднял руку и громко сказал: «Клянусь!» И мы все, все тысячи людей повторили за ним это слово. Слезы закипели у нас на сердце. «Клянемся!» —крикнули мы.

«Клянемся им в том, что всю работу, всю душу, самую жизнь мы положим за сохранение нашей свободы».

И в этом мы поклялись.

«Клянемся им в том, что свою общественную работу мы отдадим на благо рабочего, неимущего люда».

«Клянусь!» — сказал он, и в эту минуту я полюбил его. Я понял, что если этот человек подойдет ко мне и скажет: «Бери вместо своих пипеток наган, иди, и борись, и прячься, и карауль врага, стреляй и страдай, как ты еще никогда не страдал в своей маленькой жизни»,— я пойду и буду благословлять его имя.

«Клянемся им в том, что между нами не будет ни еврея, ни армянина, ни поляка, ни татарина, но все мы будем отныне равные, свободные братья свободной России».

Я оглянулся и увидел тысячи людей, бледных и плачущих от счастья. Я видел, как люди бросались к нему, обнимали его, целовали его плечи. А он стоял спокойный, и ветер шевелил его прекрасные волосы.

Теперь я думаю, что тогда он не сумел сделать дело до конца. Тогда никто не делал ничего до конца, потому что мало было большевиков. Большевик — тот всегда поставит точку, и такую жирную, что ее ничем не сотрешь.

С кладбища он мог повести весь Севастополь за собой, захватить город, казармы и флот.- Верьте мне, потому что я видел людей после его речи. Они готовы были зубами ломать тюремные решетки.

А вместо этого вечером его обманом заманили в Морской штаб, арестовали и посадили на броненосец «Три святителя».

Он просидел две недели. Все эти две недели город кипел, как котел. Матросы, и солдаты, и все мы, простые жители, требовали его освобождения.

Чухнин испугался. Штыки штыками и офицеры офицерами, а у каждого на душе есть страх, как грязь на дне стакана. Чухнин его выпустил.

После этого каждый день проходил, как будто он мне снился. Я должен подумать, чтобы вспомнить, как все было.

Я боюсь спутать. Мне семьдесят пять лет,— вы не шутите! Но, между прочим, скажу вам, я не очень хочу умирать, потому что сейчас я получил первый раз в жизни свой законный отдых.

Мне хочется греться на солнце, читать газеты, слушать концерты, съездить в Москву, посмотреть на Кремль, и многое еще мне хочется.

Я так думаю, что мы с вами немного рано родились. Через пять — десять лет какой-нибудь мальчишка-ученый, даю вам честное слово, (придумает средство, чтобы люди жили еще на пятьдесят — семьдесят лет дольше. Вайнштейну будет невесело умирать и прочесть на смертном ложе такую заметку в «Известиях»:

«Дай вам бог — не бог, а жизнь — здоровья, а главное — работайте, молодой человек, и у вас всегда будет молодая кровь».

Второй отрывок из рукописи Гарта назывался «Восстание».

«Вы меня пытаете прямо как прокурор. Ну, ладно,— рассказывать, так все по порядку.

Зовут меня Дымченко Кузьма Петрович. Сам я родом с-под Каховки на Днепре. С баталером Частником, погибшим со Шмидтом, мы земляки, с одного села.

Батька мой был небОга, бедняк. Мать померла, когда — и не помню: я был совсем малый. Как подрос, забрали меня в Черноморский флот. Муштровали, старались сделать с меня справного царского матроса, да оно, как видно, не получилось.

Но, не глядя на то, остался я во флоте на сверхсрочную службу. В деревне мне не было дела — ни земли, ни травы, ни братьев, ни сестер, а старик к тому времени помер. Так и добедовал я во флоте до пятого года.

Матрос я был толковый. Сила во мне была большая и обида на офицеров. Били меня многое число раз. Называлось тогда это дело флотской воинской дисциплиной.

В девятьсот пятом году Частник — звали его Серега — приобщил меня до революционного понятия. Шмидта после Речи на кладбище все знали, даже самая матросская серость — гальюнщики. Звали мы его «брат командир», любили крепко и верили, как никому на свете.

Однако я Шмидта еще не встречал. Увидел я его первый раз в казармах флотского экипажа, должно, за день до очаковского дела.

Бушевала тогда вся Корабельная сторона. Винтовки сами стреляли. Шло к тому, что пора подыматься всем флотом и доходить до настоящей человеческой доли. Решили мы вызвать к себе Шмидта. Послали до него людей. Он ответил: «Буду обязательно завтра».

Узнали об этом матросы — и как занялось «ура» по всем казармам, по всей Корабельной стороне, все одно как пожар. Гремело целый час. Промеж офицеров сделалась паника — так здорово кричали матросы.

И верно, на следующий день Шмидт приехал. Мы его в казармы внесли на руках, и он согласился принять командование над нашим матросским флотом.

Был у меня в то время приятель, матрос Сиротенко, тоже наш, с Украины. Служил на броненосце «Пантелеймон», бывшем «Потемкине».

Чухнин, гладкая лиса, боялся «Пантелеймона». Корабль был такой, что одним залпом сделал бы из города чистую пыль.

Чухнин приехал на тот корабль и звал матросов стоять за царя. Сиротенко бесстрашно вышел адмиралу навстречу и говорил о каторжной матросской доле и дорогой свободе.

Чухнин дал приказ арестовать его, но матросы стали стеной и крикнули: «Не дадим трогать Сиротенко! К чертовой матери драконов!» Чухнин уехал, но напоследок приказал снять со всех орудий на «Пантелеймоне» ударники. Вот и глядите, какие тогда были матросы,— ровно дети. Отдали ударники, броненосец не мог стрелять — и через то погиб «Очаков».

А Сиротенко, вечный ему покой, убили на «Очакове». Тело его матросы подобрали на третий день в бухте и похоронили тайно за Братским кладбищем. Теперь я могилу не найду. Старый стал. У меня в глазах темная вода.

Ноябрь был в тот год тихий и теплый. Туманы да солнце, вот совсем как сейчас.

Четырнадцатого ноября я перешел на «Очаков». Ночью, по приказанию Шмидта, мы захватили миноносцы «Свирепый», «Гридень» и еще три номерных миноноски.

Прошел слух, что Чухнин собрался бежать в Одессу на своей яхте «Эреклик». Шмидт послал нас на «Свирепом» в море сторожить «Эреклик», а в случае, если заметим, потопить его миной. Однако Чухнин не удрал.

На другой день утром на «Очакове» подняли красный флаг и сигнал: «Командую флотом. Шмидт».

Все пять миноносцев ответили сигналом: «Ясно вижу» — и от себя подняли красные флаги.

Человек я не больно грамотный, и нету у меня ума рассказать вам, до чего радовались матросы.

Играла музыка. Команды выстроились на шканцах. Мы открыто стояли перед всем флотом, кидали в воздух бескозырки и кричали «ура».

Шмидт спустился на «Свирепый» и пошел малым ходом до царской эскадры.

Бесстрашный был человек. Каждый офицер мог его убить в упор из нагана.

«Свирепый» подходил борт к борту броненосцев, и Шмидт кричал матросам: «Товарищи, мы поднялись за правое дело! Присоединяйтесь к нам!»

Матросы кричали «ура» и плакали. Да от того крика не было нам никакой поддержки, потому на всех кораблях матросов загнали в трюма и они кричали не на палубах, а за стальными бортами. На палубах остались одни офицеры.

Берега бухты были черные от народа,— страшно было смотреть. С берегов весь город кричал нам «ура».

Так Шмидт обошел эскадру, и ни один корабль, не считая «Пантелеймона», не осмелел, чтобы восстать. А от «Пантелеймона» — я вам уже раз сказал — не было толку. Орудия у него не работали. Тогда Шмидт пошел на миноносце к тому чертову «Пруту», плавучей тюрьме. Там сидели потемкинцы. Шмидт сбил замки с камер и освободил всех.

Шмидт поворотился на «Очаков», созвал команду и поднялся на мостик. Я стоял рядом и крепко за него опасался,— человек весь дрожал. Гнев на эскадру был в нем такой, что он долго не мог говорить.

Потом наконец заговорил. Частник мигнул мне, чтобы я, значит, поглядывал за ним и в случае чего поддержал.

Что он говорил, я в точности не припомню. «Хотя мы остались совершенно одни, все равно будем биться до самой смерти. Не думал я, что кругом нас столько темного и жалкого люда. Будь он навеки проклят, рабский город!»

Тут он показал рукой на Севастополь, и с ним приключился припадок. Он бился, как малый ребенок. Я крепко держал его, чтобы он не упал на палубу и себя не покалечил.

Мы снесли его в каюту. Я находился при нем, пока все не прошло. И такая взяла меня злоба на людей; что сделали с человеком, и каким человеком! Я готов был своими руками поучивать арестованных офицеров, что сидели у нас на «Очакове».

Бароны все были и графы. Голубая кровь, духами пахли, а бить людей не стеснялись. Одно только и знали — гаркать, как заведенные: «государь император, присяга, вера, грязное мужичье», а того в толк не брали, что государь император сам был с придурью.

Как сейчас подумаю, так кровь стынет в жилах. Отдали Шмидта за пятак! Каждый назад поглядывал, есть ли куда удрать. Одни очаковцы и Шмидт шли честно, прямой дорожкой, и привела она их до сырой могилы.

Эх, дожить бы им до вашего веку! Иной раз проснусь ночью и думаю,— ночью нам, старым, всегда не спится. Вот, думаю, каторгу я отсидел, вернулся к себе на Северную. Завтра утречком соберу свои бамбуковые пруты и подамся до бухты ловить скумбрию и чируса. Воздух легкий, чистый. Иду через степь и вижу,— что такое?! —идет навстречу Шмидт. Живой, веселый, смеется мне. Зубы у него были белые и колос сильный. Добрый голос был у человека. Целует меня крепко и говорит: «Вот и свиделись мы с тобой, Дымченко. Недаром мы, значит, шли на смерть, недаром приняли страдание».

Пятый раз так его вижу, и сердце у меня падает,— должно, болезнь какая со мной приключилась.

А я ему отвечаю: «Где ж это вы, Петр Петрович, друг дорогой, так долго пропадали? Ну, теперь же и праздник будет у нас — на все Черное море!»

Должно, у меня болезнь какая. Все его вижу и вижу, и сердце сильно болит, как перед смертью».

«Когда я вступил на палубу «Очакова»,— сказал Шмидт на суде,— то, конечно, с полной ясностью понимал всю беспомощность этого крейсера — без брони, с машиной, которая могла дать всего восемь узлов хода, и без артиллерии. Там было всего два орудия. Остальные действовать не могли.

Я понимал всю беспомощность крейсера, не способного даже к самообороне, а не только к наступательным действиям, не способного даже уйти от опасности. Эскадра же, большинством своих матросов сочувствовавшая «Очакову», была разоружена до моего приезда на «Очаков». Стало быть, и тут нельзя было ждать никакой боевой силы, нужной для вооруженного сопротивления».

Так говорил Шмидт.

Надо было не дать погибнуть «Очакову» — ядру восстания во флоте.

Для этого Шмидт решил свезти на «Очаков» побольше арестованных офицеров и пришвартовать к борту крейсера транспорт «Буг»,— на нем было шестьсот пудов пироксилина.

Расчет на пленных офицеров был наивен. Шмидт думал, что царская эскадра не откроет огонь по «Очакову», чтобы не убить своих офицеров. События показали, что это не так. Да и Шмидт в глубине души не верил в это, иначе у него не возник бы план с «Бугом».

Расчет на «Буг» был блестящ. Достаточно было, чтобы в «Буг» попал один снаряд,— и не только от флота, но от всего Севастополя осталось бы пустое место.

В четыре часа дня пятнадцатого ноября Шмидт приказал команде катера «Удалец» взять «Буг» на буксир и подвести его к борту «Очакова».

Когда катер вел «Буг» на буксире, канонерская лодка «Терец» приказала катеру остановиться и отдать концы, угрожая в случае неповиновения открыть огонь. Катер продолжал буксировать «Буг».

Тогда старший офицер «Терца», - бывший друг Шмидта по морскому корпусу, Михаил Ставраки, открыл по катеру огонь. Первым же снарядом катер был потоплен.

Команда «Буга», боясь попасть под обстрел и взорваться, открыла кингстоны, и «Буг» пошел ко дну.

Через четыре месяца этот же Михаил Ставраки командовал расстрелом Шмидта и матросов на острове Березани.

(Когда я читал это место в рукописи, я вспомнил 1922 год в Батуме.

Была зима. Гремели ливни. Изредка снег хрустел на дощатых пристанях.

Тогда в Батуме издавалась маленькая морская газета «Маяк». Ее печатали на машине-американке. Машину крутили ногой.

В этой газете печатался Бабель,— он жил тогда на Зеленом Мысу,— и ленинградский писатель Ульянский. Ульянский ночевал в товарных вагонах и разгружал пароходы в порту. Он только что вернулся из плена. На его рваном пиджаке была нашита желтая перевязь.

Я редактировал эту газету, где подробно описывались кораблекрушения и всяческие морские дела. Набирал ее единственный наборщик Костя — весельчак и любитель кабаре. Ходил он почему-то с заржавленным револьвером на поясе и револьвер, по обычаям того времени, называл «пушкой».

Однажды в редакцию пришел старый моряк в засаленном тельнике под пиджаком. Рыжая щетина торчала островами на его щеках. Один глаз подергивался тиком.

Моряк назвал себя смотрителем батумских маяков Ставраки. Он принес заметку о необходимости отремонтировать маячные сирены.

Меня этот моряк поразил спокойной наглостью и насмешками над всем, что попадало в поле его зрения.

Через два дня он был арестован за продажу государственного имущества, а через неделю выяснилось, что это бывший лейтенант Ставраки, расстрелявший Шмидта.

Его увезли в Севастополь, судили и расстреляли. На суде он держался с обычной наглостью и насмехался над прокурором.)

Увидев гибель катера, Шмидт приказал миноносцу «Свирепый» произвести минную атаку на корабли эскадры.

«Свирепый» вырвался полным ходом из-за Павловского мыса. В ту же минуту чудовищный гром потряс Севастополь — эскадра и крепостные батареи открыли огонь по «Очакову» и миноносцу.

«Свирепый» затонул под ливнем тяжелых снарядов. «Очаков» молчал. У него не было снарядов.

Скверные сумерки спустились над морем. «Очаков» горел. Пламя вздымалось над рейдом. Дым неравного боя застилал берега.

Команда «Очакова» начала бросаться в море. Крейсер спустил красный флаг, но ураганный огонь не прекращался. Матросы, бывшие при осаде Порт-Артура, говорили, что даже в день последней бомбардировки этой крепости они не слышали такого огня.

Сотни матросов плыли к берегу — к Приморскому бульвару и в Артиллерийскую бухту. Их расстреливали в упор из винтовок. Все отчаяние этой ночной бойни в холодной воде, в зареве пожаров и грохоте незатихающего боя могут понять только те, кто его пережил.

Один из свидетелей этой бойни писал, что у него до конца жизни будут звучать в ушах отдаленные крики с горящего корабля: «Братцы, помогите! Братцы!»

На крейсере раскалялась и с грохотом лопалась броневая обшивка.

Часть раненых успели спустить с «Очакова» в катер. Он был потоплен картечью с ближайших судов.

Сколько матросов было убито на «Очакове», сколько сгорело на крейсере — он раскалился до того, что броня его стала почти прозрачной,— сколько утонуло и было убито в воде,— об этом не знает никто. Об этом не осталось никаких документов.

В последнюю минуту Шмидт вместе со своим сыном, мальчиком шестнадцати лет, бросился в воду. Все было кончено.

«Это был день смерти,— говорил потом Шмидт о гибели «Очакова».— Отчего я не был убит на «Очакове» под этим невиданным в истории войны стальным градом? Не убило меня, когда я был в воде, засыпаемый пулями. Отчего не убили меня, когда я, потеряв сознание и вытащенный кем-то из воды, попал на миноносец под новый град снарядов?»

Шмидта с сыном подобрал миноносец «270». Он быстро пошел в Артиллерийскую бухту, чтобы высадить Шмидта на берег, но залп с «Ростислава» подбил его. Миноносец остановился.

Шмидт и его сын были арестованы офицерами с «Ростислава».

На «Ростиславе» мокрый и раненый Шмидт был выставлен на посмешище победителей-офицеров. Его привели в кают-компанию, где офицеры за пьяным обедом издевались над ним.

Ни Шмидту, ни его сыну не дали ни хлеба, ни воды. Шмидт несколько раз терял сознание. Потом его бросили на пол в стальную каюту и только через сутки отправили на сухопутную гауптвахту.

Конвойный офицер заблудился. Он долго водил Шмидта с сыном по оврагам на окраине Севастополя. Мальчик думал, что их ведут на расстрел. Он очень волновался, но отец не мог его успокоить,— им не разрешали говорить друг с другом.

Только на третий день Шмидта с сыном перевели на канонерскую лодку «Дунай». Там впервые Шмидту перевязали рану и дали умыться.

Еще на миноносце «270» кто-то накинул на Шмидта морскую матросскую шинель, измазанную углем. Шмидт после ареста был покрыт потеками черной грязи.

«Дунай» доставил Шмидта и его сына в Очаков, в сырой каземат на острове Морской батареи.

Началась зима. Черные тучи лежали над водой. Очаковский залив замерзал. Николай торопил казнь».

Третий отрывок рукописи назывался «Статья сотая».

«Мне выпало на долю тяжелое счастье защищать на суде Шмидта. Не знаю, как по-вашему, можно так сказать или нет: «тяжелое счастье»,— но иначе я не могу определить свое тогдашнее состояние.

Жизнь моя идет к концу. Как говорят поэты, началась осень жизни, и, как всегда осенью, меня одолевают воспоминания. Прекрасное время года, как бы созданное для человеческих размышлений. Все способствует этому — и чистота воздуха, и легкий холод, и грустное настроение, разлитое вокруг, какое не сможет отрицать самый нечувствительный человек.

Каждую осень воспоминания возникают во мне с особой силой. Я не могу .успокоиться, пока не поделюсь ими с кем-либо из окружающих. Я пробовал писать, но это не то. Бумага меня не успокаивает. Мне нужен живой человек.

Лучший слушатель — это мой внук-пионер. Ему я говорю обо всем. Q Пятом годе, Жоресе, войне, Октябрьских днях в Москве и других величайших событиях, которым я был свидетель. Но я не могу ему рассказывать о Шмидте. Мальчик потом не спит по ночам, и мне сильно попадает от дочери.

Поэтому я чрезвычайно рад, что вы пришли ко мне. Вам я постараюсь рассказать все, что сохранила моя стариковская память.

Я упомянул о Жоресе. Я слышал его в Париже, этого , бородатого и раскаленного человека. Но и в его речах было слишком много нарочитых приемов, того, что мы привыкли называть ораторским искусством.

Иногда Жорес поворачивался спиной к слушателям, потрясал над головой сжатыми кулаками и выкрикивал проклятия. Это действовало с неотразимой силой. Но все же это была великолепная игра.

А Вандервельде? Актер! В сильных местах речи он делал, быстрый жест рукой, и каждый раз из рукава вылетала крахмальная круглая манжета и падала, как бомба, в задних рядах. Слушатели неистовствовали. Я прекрасно знал, что Вандервельде нарочно не пристегивал манжету, и жест этот оставлял у меня впечатление глубокой фальши.

Я вспомнил об этих ораторах, чтобы сказать вам, что искреннее Шмидта ораторов я не встречал. Мы, старые адвокаты, очень ценим ораторское искусство. Поэтому я с вето начинаю.

Шмидт говорил, как величайший трибун. Он заражал людей тем состоянием, какое я назвал бы восторгом и самозабвением.

Когда он говорил, то исчезали границы между действительностью и мечтой. Непередаваемая сила его слов вырывала вас из рамок обыденной жизни, ломала законы, и традиции. Вы ясно чувствовали, что все окружающее — дурной сон, что в глубине души проснулось наше детство с его стремлением к справедливости и свежестью мысли.

На суде часовые со слезами на глазах, смотрели ему в лицо, отставив винтовки и бросив посты. Судьи плакали, закрыв лицо растрепанными томами этого позорного и чудовищного «дела».

Казалось, еще минута — и конвойные бросятся к нему, силой выведут, из затхлого здания суда на свободу, вынесут его на руках и вернут жизни.

Он знал это. Ему говорили: «Бегите! Ведь ни один конвойный не сделает даже попытки задержать вас». Он знал, что может сказать конвойным всего два слова: «Откройте двери!» — и все двери казематов будут перед ним распахнуты настежь. Но он не сделал этого. Он не мог уйти один, бросив товарищей-матросов.

Да, судьи плакали. Не потому, конечно, что им было жаль Шмидта. У самого закоренелого человека бывают минуты, когда загнанная совесть повернется, как острый камень, и вызовет боль. Нет подлеца, который бы не сознавал свою подлость.

Если бы не настойчивые приказы Николая, суд не вынес ни Шмидту, ни Частнику, ни Антоненко и Гладкову смертных вердиктов. В этом были уверены все.

На суде Шмидт был прекрасен. Он был полон того личного обаяния, которое никак нельзя забыть. Оно было в простоте, в громадном расположении к людям, в искренности и мужестве.

Мне жаль, что Шмидт ушел в могилу незапечатленным. Ни одна фотография, ни один портрет не передали особого отблеска, какой лежал на нем.

Шмидт был строен и легок. Его движения были точны и спокойны. Я изъездил Европу, бывал во многих картинных галереях видел величайшие творения кисти, но даже на картинах мастеров Возрождения я не встречал таких лиц. Есть лица, бледные от великой внутренней страсти, Излучающие свет ума и благородства. Таким было лицо Шмидта.

Таким я его увидел впервые на суде в Очакове, таким он оставался до самой казни.

После казни Шмидта нашлись люди, пытавшиеся изобразить поведение Шмидта как попытку вызвать восстание с негодными средствами.

Это не так. Восстание, лишенное руководства, надвигалось стихийно. Удержать от него матросов было немыслимо. Руководить восстанием было некому — матросский боевой комитет был разгромлен после событий на «Потемкине». В городе остались только меньшевики. Матросы требовали от них руководства. Меньшевики согласились на словах руководить восстанием, на деле же всячески тормозили его. Они позволили Чухнину разоружить флот. Они сознательно тянули, дожидаясь, пока в Севастополь были стянуты Чухниным войска из Одессы, Симферополя и Екатеринослава. Они не обратили внимания на желание солдат могущественной крепостной артиллерии присоединиться к матросам и оттолкнули их своим равнодушием. Крепость осталась за Чухниным.

Тогда, в последнюю минуту, матросы позвали Шмидта. Шмидт честно сказал, что восстание обречено на провал. Он согласился руководить им только для того, чтобы не оставлять матросов одних, чтобы взять вину на себя, уменьшить кровопролитие и сохранить живую революционную силу. Поэтому, уезжая на «Очаков», Шмидт сказал, что идет на Голгофу. И он был прав.

Я приехал в Очаков глухой осенью. Это заброшенный и гиблый городок. Он стоит в степи над морем. К морю берега обрываются откосами из желтой глины. Зимой они покрыты сухим бурьяном и тонким слоем серого снега.

В день моего приезда падал сухой снег. Ветер нес его по улицам вместе с пылью и черными листьями.

В домах, несмотря на ранний час, горели лампы. Дни стояли темные, как сумерки. Все было серо и мрачно — и небо, и залив, и город, и лица жителей, прятавшихся по домам.

Только красный огонь маяка на острове Морской батареи, где был заточен Шмидт, придавал пейзажу тревожную и величественную окраску.

В холодной гостинице, где не было печей и нельзя было обогреться после дороги, коридорный — мальчик лет пятнадцати — показал мне тесную комнату. Мальчик принес в номер керосиновую лампу. Пока я разбирал вещи, он стоял у дверей в мокрых отцовских сапогах и смотрел на меня с тревожным любопытством.

— Вы его защищать приехали? — спросил он тихо и заплакал, вытирая длинным рукавом слезы.— Сегодня его перевели с острова. Я видел, как он сошел с катера,— высокий такой, светлый. Посмотрел кругом на людей, а людей было много, и люди все заплакали. Все наши, очаковские,— и женщины, и рыбаки, и кое-кто из ребят. Он махнул нам рукой, и его увели.

Да, много было тогда слез, что и говорить! Изредка мне случалось посещать дома простых людей в Очакове. Я не могу передать, как это было тягостно.

Город притих, сжался. Несчастье вошло в дома, погасило очаги и приглушило голоса. Мне чудилось тогда, что по ночам город не спит. Люди лежат в темноте, прислушиваются к заунывному шуму ветра и думают о последних часах его жизни.

Раз уж я заговорил о слезах, то позвольте рассказать вам еще один случай.

В первый день суда сестра Шмидта вышла к гауптвахта, чтобы хотя издали увидеть брата.

Первыми вывели матросов-очаковцев. Их одели на суд, как на праздник. Сестра Шмидта, глядя на них, заплакала.

— Плачет…— прошел по рядам матросов глухой шепот.— Это сестра Шмидта… Плачет по нас…

Матросы сняли бескозырки — ничем другим они не могли выразить ей свое сострадание и благодарность.

— Если бы в эту минуту,— говорила потом сестра Шмидта,— можно было стать на колени, я поклонилась бы им до земли.

— Не взыщите,— я с трудом вспоминаю эти дни. Придется говорить покороче.

Я слышал его последнюю речь на суде. Он сделал все, чтобы спасти матросов. Этой речью он вырвал у суда не меньше десяти жизней. Я не помню всей речи. Я приведу вам только несколько слов.

«Предсмертная серьезность моего положения,— сказал он,— побуждает меня еще раз сказать вам о тех молодых жизнях, которые ждут со мною приговора. Никого из них нельзя карать равным со мною образом. Сама правда требует, чтобы я один ответил за это дело в полной мере, сама правда повелевает выделить меня.

Когда провозглашенные политические права начали отнимать у народа, то стихийная волна жизни выделила из толпы меня, заурядного человека, и из моей груди вырвался крик. Я счастлив, что этот крик вырвался именно из моей груди.

Я знаю, что столб, у которого я встану принять смерть, будет водружен на границе двух разных исторических эпох нашей родины.

Позади, за спиной у меня, останутся народные страдания и потрясения тяжелых лет, а впереди я буду видеть молодую, счастливую, обновленную страну. Высокая радость и счастье наполнят мое сердце, и я приму смерть».

После приговора матросы окружили Шмидта, прощались с ним, обнимали его и благодарили.

Потом их вывели. Сестра Шмидта подошла к нему. Конвойные, нарушив устав, быстро и хмуро расступились. Взявшись за руки, брат и сестра прошли последний путь через весь город до пристани.

Там Шмидта и матросов посадили на баржу и отправили на плавучую тюрьму «Прут».

Жители собрались около суда. Толпы провожали глазами Шмидта и матросов. Многие стояли, обнажив головы.

Осужденные шли в суровом, торжественном молчании. Матросы срывали с себя погоны и бросали их в грязь на дорогу.

Дул холодный ветер. Черная мгла висела над заливом и степью.

Все было кончено. По статье сотой Уголовного положения Щмидт был приговорен к повешению, а Частник, Гладков и Антоненко — к расстрелу. В виде особой милости Чухнин заменил Шмидту повешение расстрелом.

Я стоял на пристани. Когда проводили мимо меня матросов, Частник со- своей обычной застенчивой улыбкой крикнул мне:

— Прощайте! Под крест идем!

Потом я увидел Шмидта. Он шел легко и твердо. Скупой луч солнца прорвался наконец сквозь мглу. Он озарил Очаков и шествие смертников холодноватым серым светом. Блеснули штыки.

Шмидт сказал мне отчетливо и громко:

— Прощайте, Александр Сергеевич.

Я снял шапку и ничего не мог ему ответить. Спазма сжала мне горло.

Я пошел через притихший город в степь. Я бродил по степи до ночи, без шапки, плачущий и растерянный.

Я забрел к крепостным складам. Часовой окликнул меня. Я ничего не ответил. Он подошел ко мне с винтовкой наперевес и посмотрел в лицо:

— По нем плачешь?

Я молчал.

— Эх! — Часовой отвернулся.— Уйди ты от меня, не тревожь. Уйди! — крикнул он..— Как человека прошу!

Я ушел. Я видел в свинцовой воде тусклый силуэт транспорта, где Шмидт ждал казни, видел его огни, но плохо понимал, что вокруг происходит.

Вернулся я в гостиницу ночью. Меня поразила пустота — все разъехались. Я остался один. Утром я заболел от пережитых потрясений, и меня отправили в Одессу».

Последний отрывок из рукописи Гарта носил название «Казнь».

«Шестого марта с рассвета дул свежий ветер, но небо было безоблачно и прекрасно.

Всю ночь перед казнью Шмидт писал письма. На рассвете он переоделся — надел чистую рубаху — и умылся.

К борту «Прута» подошел катер. Катер било волнами, и Шмидту был ясно слышен лязг его якорных цепей.

К Шмидту вошел священник и предложил ему принять причастие. Шмидт похлопал его по плечу и ответил:

— Я с удовольствием, приму ваше причастие, батюшка, если вы найдете в Евангелии слова о том, что можно убивать людей.

В Евангелии таких слов не было. Священник смутился и вышел.

Шмидт потребовал, чтобы его и товарищей не связывали перед казнью. Когда Шмидт спускался по трапу в катер, он оступился. Жандармы быстро накинули на него веревку. Шмидт остановился и гневно крикнул:

— Вы обещали не делать этого!

Веревку сняли.

Катер шел до острова Березани больше часа. Шмидт выходил на палубу, смотрел на море и курил.

К острову катер не мог подойти из-за мелководья и прибоя. Надо было перевозить приговоренных на лодках. Очаковские рыбаки наотрез отказались дать лодки.

— Для подлого дела лодок у нас нет! — ответили они жандармскому ротмистру.

На берегу Шмидт и матросы спокойно пошли к врытым в землю четырем столбам. Говорили о детстве, о том, какое хорошее над островом небо. Частник был бледен и ласков.

Около столбов стояли гробы, и солдаты неуклюже и торопливо рыли братскую могилу.

Все очевидцы говорят, что Шмидт и матросы шли на казнь величественно и спокойно. Около столбов Шмидт попрощался с матросами. Частник долго стоял, обняв Шмидта, прижавшись головой к его плечу.

Когда читали приговор, Шмидт неотступно смотрел на море.

Расстреливали матросы-новобранцы с канонерской лодки «Терец». Позади них стояли солдаты. Орудия «Терца» были направлены в упор на отряд, производивший расстрел.

Командовал расстрелом лейтенант Михаил Ставраки.

Когда Шмидт проходил мимо него, Ставраки снял фуражку и стал на колени. Шмидт мельком взглянул на него и сказал:

— Лучше прикажи своим людям целиться прямо в сердце.

Шмидт и матросы после прочтения приговора подошли к столбам. Саванов не надевали. Солдаты опустили ружья. Многие плакали. С несколькими случились обмороки. Офицеры растерялись. Казнь затягивалась.

Шмидт нетерпеливо махнул рукой. Ставраки скомандовал «огонь», пригнулся к земле и закрыл лицо руками.

Звеняще и тревожно запела труба горниста. Шмидт не отрываясь смотрел на море, где в бездонной голубизне зарождался день его смерти.

Ударил залп. Шмидт и Частник упали замертво. После второго залпа был убит Гладков и упал Антоненко.

Матросы с «Терца» бросали ружья и растерянные бежали к берегу. Антоненко поднялся, осторожно потрогал свою кровь и сказал с каким-то детским недоумением:

— Вот и кровь моя льется…

Его пристрелили из нагана.

А в это время сестра Шмидта металась по канцеляриям министров в Петербурге и требовала помилования брата. Ей не говорили ничего определенного, хотя все знали тайный приказ Николая расстрелять Шмидта во что бы то ни стало.

В Очаков сестра Шмидта приехала на девятый день после расстрела.

На рыбацкой лодке она переехала на остров. Прошлогодняя полынь серела на глине.

Сестра шла по пустынному берегу, низко наклонив голову,— она как будто искала следы брата и матросов.

В одном месте на рыхлой земле лежало крестом несколько больших светлых камней. Их ночью после казни положили очаковские рыбаки.

Стоя на коленях перед братской могилой, сестра долго смотрела на небо, на печальный остров, на все, на чем в последний раз останавливались глаза смертников, потом засыпала могилу грудами красных цветов.

Россия молчала. Небо было безоблачно и прекрасно». На этом кончалась рукопись Гарта о Шмидте.

|