Явное правовое неравенство женщин по сравнению с мужчинами вызвало в наиболее прогрессивных женских слоях требование политических прав, чтобы законодательным путем добиваться равноправия. Та же мысль руководила рабочим классом, когда он направил свою агитацию на завоевание политической власти. Что правильно для рабочего класса, то не может быть неправильно для женщин. Угнетенные, бесправные, униженные, они имеют не только право, но это и их обязанность — защищаться и хвататься за всякое кажущееся им хорошим средство, чтобы завоевать себе независимое положение. Против этих стремлений, естественно, опять-таки поднимаются крики реакционных жаб. Посмотрим, по какому праву.

Умственно выдающиеся женщины в различные эпохи и у различных народов умели играть значительную политическую роль даже там, где в их руках, как цариц, не было государственной власти. От этого не был свободен даже папский двор. Если они не могли добиться влияния прямо и путем принадлежащих им прав, то они добивались его путем своего духовного перевеса и даже коварством и интригами. Особенно велико было их влияние в течение целых столетий при французском дворе, но не меньшим оно было при испанском и итальянском дворах. Так, в конце XVII столетия при дворе Филиппа V испанского старшая фрейлина Мария Тремуилъская, герцогиня Грацианская и княгиня Урсинская, была в течение 13 лет первым министром Испании и все это время превосходно руководила испанской политикой. Королевские любовницы также нередко удивительно хорошо умели обеспечить себе огромное политическое влияние; мы напомним лишь общеизвестные имена: Ментенон, любовницы Людовика XIV, и Помпадур, любовницы Людовика XV. Великое духовное движение, развернувшееся в XVIII столетии под влиянием Монтескье, Вольтера, д'Аламбера, Гольбаха, Гельвеция, Ламеттри, Руссо и многих других, затронуло и женщин. Возможно, что многие из них следовали в данном случае моде или своей склонности к интригам или какие-нибудь другие не всегда достойные мотивы толкали их в это движение, которое подвергало сомнению справедливость всех основ государства и феодального общества и подрывало под ними почву, но несомненно, что значительное число женщин приняло в нем участие из живого интереса и воодушевления, вызванного великою целью. Еще за несколько десятилетий до взрыва великой революции, которая пронеслась над Францией, как очистительная буря, разнесла и низвергла все старое и была встречена с восторгом передовыми умами всего культурного мира, — уже тогда женщины массами стремились в научные и политические клубы, в которых философские, естественнонаучные, религиозные, социальные, политические вопросы обсуждались с неслыханной до тех пор смелостью, и участвовали в дебатах. Читать далее...

Категория: Классовая борьба |

Просмотров: 1284 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Софья Перовская

|

Социальная зависимость расы, класса или пола всегда получает свое выражение в законах и политических учреждениях данной страны. Законы — формулированное в параграфах выражение господствующих интересов, которое возводится в право страны. Женщинам, как зависимому, угнетенному полу, уделено соответствующее положение в праве. Законы имеют отрицательный и положительный характер: отрицательный, поскольку они игнорируют угнетенного при распределении прав; положительный, поскольку они указывают на его угнетенное положение и определяют те или другие исключения.

Наше общее право основывается на римском праве, которое знает человека лишь как собственника. Древнее германское право, относившееся к женщине более достойно, лишь отчасти сохранило свою силу. Во французском языке человек и мужчина обозначается одним и тем же словом «rhomme», а в английском — «man», точно так же. французское право знает человека лишь как мужчину, и подобным же образом обстояло дело несколько десятков лет тому назад в Англии, где женщина находилась в рабской зависимости от мужчины. Так некогда было и в Риме. Существовали римские граждане и жены римских граждан, а не было гражданок.

В Германии правовое положение женщины улучшилось в том отношении, что пестрое разнообразие правовых отношений заменилось единым гражданским правом, благодаря чему на всю Германию распределились права, которыми женщина пользовалась в том или другом месте. Незамужняя женщина стала допускаться к опекунству; женщины получили право выступать свидетелями при заключении браков и при составлении духовных завещаний; далее, женщина получила полную деловую правоспособность; то есть право заключать договоры, за исключением личных обязательств (как жены); точно так же она не может без согласия мужа брать на себя опеку. Обязательства брачной общности существуют для обеих сторон, если только требование одной стороны не является злоупотреблением правами другой. Но если появляются разногласия во взглядах супругов, то решающий голос принадлежит мужчине, ему же принадлежит право решать вопрос о местожительстве и квартире. Злоупотребление правом со стороны мужа освобождает женщину от повиновения. Руководство домом принадлежит одной жене, она обладает так называемой властью ключей, в силу которой она может в домашнем кругу заботиться о делах мужа и выступать как его представитель.

Читать далее...

Категория: Классовая борьба |

Просмотров: 1274 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Что делать?

|

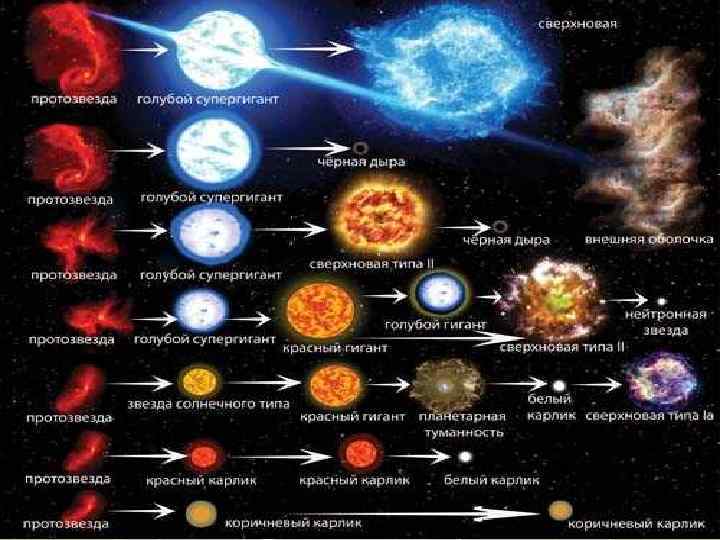

Нейтронные звезды и «черные дыры»

Что же будет со звездой, израсходовавшей свои запасы термоядерного топлива, если ее масса превосходит предел Чандрасекара?

Когда Л. Д. Ландау представил к опубликованию свою первую работу по устойчивости холодных звезд, нейтрон еще не был открыт. Это случилось несколькими месяцами позднее. Но уравнения Ландау, в которых рассматривался вырожденный холодный газ, были вполне применимы и к нейтронному газу.

В 1937 г. Л. Д. Ландау вновь вернулся к этой проблеме. За это время в мировой печати уже промелькнули высказывания астрофизиков В. Бааде и Ф. Цвикки о том, что могут существовать нейтронные звезды. Ландау исследовал этот вопрос подробнее. Нейтроны могут образовываться из протонно-электронного газа благодаря реакции

р + е → п + nu

(протон плюс электрон дают нейтрон и нейтрино). Скорость этой реакции зависит от плотности газа. При плотности менее 107 г/см3 число протонов и нейтронов в газе почти одинаково, но при увеличении плотности число нейтронов начинает быстро расти. Ядра с аномально большим числом нейтронов становятся неустойчивыми и распадаются. Наконец, при плотности больше 1010 г/см3 вещество звезды почти целиком состоит из нейтронов. Отсюда Ландау заключил, что после исчерпания источников энергии во внутренних частях звезды с достаточно большой массой (а значит, и плотностью) образуется массивная нейтронная сфера.

Работу Ландау продолжили американские физики Роберт Оппенгеймер (впоследствии один из создателей атомной бомбы) и Г. М. Волков. В 1939 г. они рассчитали точную модель нейтронной звезды с использованием уравнений общей теории относительности. Выяснилось, что при плотности 1010 г/см3 масса звезды, находящейся в равновесии, составляет лишь 0,1 массы Солнца. С ростом плотности растет и равновесная масса звезды, и при плотности 1015 г/см3 она достигает своего максимума, 0,7М©, после чего снижается примерно до 0,4М© с приближением плотности к бесконечности. Но все конфигурации звезды с плотностями в центре больше 1015 г/см3 оказываются неустойчивыми, поэтому данное значение плотности и соответствующая ей масса получили название предела Ландау — Оппенгеймера — Волкова или сокращенно — предела ЛОВ. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1761 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Строение Вселенной. Происхождение и развитие небесных тел. Эволюция звезд. Астрофизическая картина мира

|

Конец пути

Как же заканчивается жизненный путь звезды? Если вначале существовало наивное представление о том, что каждая звезда, исчерпав свои энергетические ресурсы, «просто остывает», то уже в 20-е годы у Рессела возникло представление, что конечный этап жизни звезды — стадия белого карлика. Это представление прошло через полстолетия поисков, и каждый раз попытки как-то обосновать его встречали большие трудности. Даже машинные расчеты М. Шварцшильда, Киппенхана, Масевич, в каждом из которых рассчитывалось по 600—800 моделей, не доводили звезду до стадии белого карлика. Трудность состояла не столько в быстроте изменений состояния звезды, сколько в том, что с изменением этого состояния приходится принимать во внимание новые законы природы — законы поведения вырожденного газа при сверхвысоких плотностях с учетом эффектов общей теории относительности. Уравнения, описывающие превращение звезды в белый карлик, усложняются настолько, что их решение не под силу даже электронно-вычислительным машинам.

Но конечное состояние звезды рассчитать можно. И попытки это сделать предпринимались еще в конце двадцатых — начале тридцатых годов.

Вспомним вкратце основное, что известно астрономам о природе белых карликов. Это звезды с массами от одной до 0,2 солнечной, но с очень малыми размерами и чудовищной плотностью.

Первый белый карлик — спутник Сириуса — был обнаружен по отклонениям в движении Сириуса, которые он создавал своим притяжением. Вывод о том, что у Сириуса есть слабый, невидимый спутник, сделал еще Ф. Бессель в 1844 г. на основании обработки своих наблюдений за 1834—1840 гг. Лишь в 1862 г. А. Кларк, известный оптик, испытывая изготовленный им объектив нового телескопа обсерватории университета в Миссисипи, заметил вблизи Сириуса звездочку 7-й величины, такого же цвета, как и сам Сириус. Оказалось, что светимость спутника в 3000 раз меньше, чем у Сириуса, диаметр — в 55 раз, но масса была только в 2,5 раза меньше массы главной звезды. Таким образом, средняя плотность спутника Сириуса составляла 4·104 г/см3.

В 1896 г. был открыт второй белый карлик — спутник Проциона (также предсказанный Бесселем), за следующие 40 лет — еще три. Но потом число открываемых белых карликов начало быстро расти. Этому в немалой степени способствовало применение новых методов их обнаружения. По специальной программе, разработанной американским астрономом В. Лейтеном, на 48-дюймовом телескопе Шмидта обсерватории Маунт Паломар фотографируются участки неба, один за другим. Путем сравнения положений звезд на снимках, разделенных интервалом в несколько лет, отбираются звезды с большими собственными движениями (т. е. близкие к нам). Они подвергаются более тщательному анализу, в частности, исследуются их спектры. По спектрам и выявляются белые карлики.

Уже к 1953 г. было зарегистрировано 267 белых карликов, а дальше их стали открывать по сотне и более в год. В 1970 г. В. Лейтен опубликовал сводный каталог, в котором содержится 2934 объекта. Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1270 |

Дата: 03.10.2025

|

|

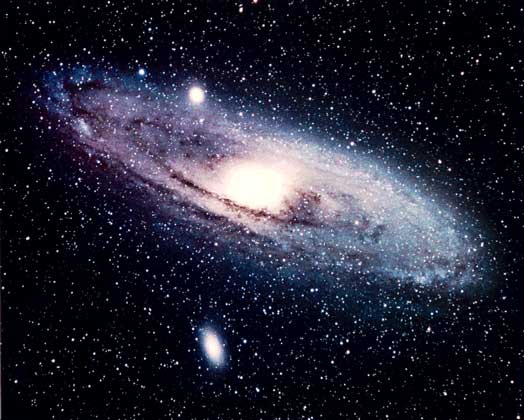

Открытия в звездной астрономии

В годы второй мировой войны на американской обсерватории Маунт Вилсон, на тогда еще крупнейшем в мире 2,5-метровом рефлекторе, проводил фотографирование избранных участков неба астроном Вальтер Бааде. Уроженец Германии, он с 1929 г. работал в США, но сохранял германское подданство. Когда Соединенные Штаты в 1941 г. вступили в войну, Бааде был объявлен «союзником врага» и ему было запрещено выезжать за пределы обсерватории. Но он продолжал работать, используя исключительно темные ночи, так как в Лос-Анджелесе и других близлежащих городах было введено затемнение.

В 1944 г. Бааде сделал ряд очень важных открытий. Фотографируя эллиптические галактики, он впервые смог разложить их на звезды и доказать тем самым, что они состоят из звезд. Затем он разложил на звезды ядро галактики в Андромеде. Не удовольствовавшись этими чисто внешними результатами, Бааде построил для звезд этих галактик верхнюю часть диаграммы Герцшпрунга—Рессела (изучать можно было только гиганты). Диаграмма получилась совсем не такая, как для таких же звезд нашей Галактики, но зато очень напоминала диаграммы «спектр— светимость», построенные еще в 1915 г. на той же обсерватории Харлоу Шепли — тогда еще молодым астрономом, учеником Г. Н. Рессела, впоследствии ставшим директором Гарвардской обсерватории.

Бааде решил сам заняться шаровыми звездными скоплениями. У него получился тот же результат, что и у Шепли: красные гиганты оказались в шаровых скоплениях гораздо ярче, чем голубые, а диаграмма «спектр — светимость» имела вид вилки, обращенной влево и вниз. Вскоре Бааде обнаружил, что звезды нашей Галактики можно разделить по этому признаку на два «населения»: «население» I, к которому относилось большинство звезд плоской составляющей Галактики, а также звезды рассеянных звездных скоплений, и «население» II, к которому относились звезды шаровых звездных скоплений, а также звезды с большими скоростями, короткопериодические цефеиды типа RR Лиры и некоторые другие. К такому же типу относились звезды эллиптических галактик и ядер спиральных галактик.

В 1947—1949 гг. советский астроном Б. В. Кукаркин проделал громадную работу по изучению пространственного распределения звезд различных типов, главным образом переменных звезд: коротко-периодических цефеид (типа RR Лиры), долго-периодических цефеид, звезд типа Миры Кита, новых звезд и других. Одновременно П. П. Паренаго изучил их кинематические характеристики. Проведение этой работы облегчалось тем, что оба исследователя составляли в это время «Общий каталог переменных звезд», куда вошло свыше 10000 звезд. Данные по каждой звезде выписывались на специальную карточку со всеми необходимыми библиографическими ссылками. Это помогло проведению исследования распределения и движений этих звезд в Галактике.

Читать далее...

Категория: В мире науки |

Просмотров: 1337 |

Дата: 03.10.2025

|

|

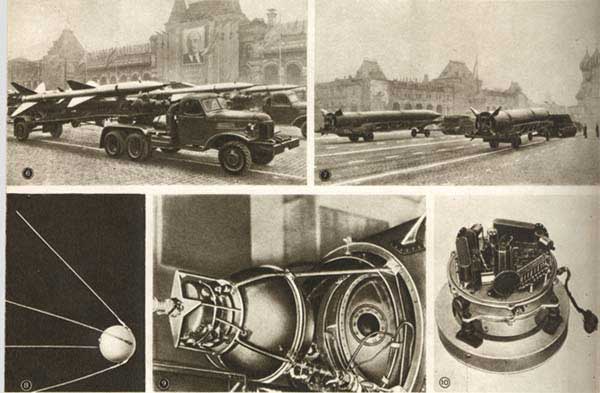

Помни, Коммунисты сделали это первыми

ВТОРОЙ СОВЕТСКИЙ ИСКУССТВЕННЫЙ СПУТНИК ЗЕМЛИ

Как сообщалось в печати, в соответствии с планом научных работ, проводимых по программе Международного геофизического года, в Советском Союзе 3 ноября 1957 года осуществлен запуск второго искусственного спутника Земли. Запуск второго спутника является новым выдающимся успехом советской науки. Напряженная и плодотворная работа больших коллективов ученых, инженеров, техников и рабочих позволила создать и вывести на орбиту спутник, полезный вес которого составляет 508 килограммов 300 граммов, что в 6 раз превышает вес первого спутника. При этом второй спутник был выведен на орбиту, расположенную значительно дальше от поверхности Земли, чем орбита первого спутника.

Второй искусственный спутник оснащен разнообразной научной аппаратурой, позволяющей осуществить проведение широкой программы исследований. На спутнике размещены аппаратура для изучения космических лучей, исследования ультрафиолетовой и рентгеновской части солнечного излучения, герметическая кабина с подопытным животным (собакой), радиотелеметрическая аппаратура для передачи на Землю результатов измерений, радиопередающая аппаратура, а также необходимые источники электроэнергии.

Орбита спутника и ее эволюция

Выведение второго спутника на орбиту было осуществлено при помощи составной ракеты. В процессе выведения на орбиту ракета поднялась на высоту в несколько сот километров от поверхности Земли; в конце участка выведения ее последняя ступень двигалась параллельно поверхности Земли со скоростью более 8000 метров в секунду, превратившись в спутник Земли. В момент выхода на орбиту запас топлива в баках ракеты был израсходован, и двигатель был выключен. Дальнейшее движение спутника продолжалось за счет кинетической энергии, приобретенной при разгоне ракеты на участке выведения.

Скорость, сообщенная последней ступени ракеты, была больше той скорости, которая необходима для движения спутника по круговой орбите на постоянной высоте, отвечающей точке выхода на орбиту. Поэтому спутник движется не по круговой орбите, а по эллиптической, наибольшее удаление которой от Земли составляет около 1700 километров, что почти вдвое превышает наибольшую высоту, достигнутую при запуске первого спутника. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 2396 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Первые Советские спутники Земли

|

Помни, Коммунисты сделали это первыми

Некоторые итоги научных исследований на двух первых советских искусственных спутниках Земли

4 октября 1957 года впервые в истории человечества был осуществлен грандиозный научный эксперимент — произведен запуск первого в мире искусственного спутника Земли. Трудом и творческим гением советских людей впервые было создано искусственное космическое тело. 3 ноября 1957 года был запущен второй советский искусственный спутник Земли. Спутники были оснащены разнообразной научной аппаратурой.

Успешный запуск первых искусственных спутников Земли знаменует собой начало проникновения человека в космическое пространство. Искусственные спутники открывают самые широкие перспективы для осуществления целого ряда важнейших научных исследований. Огромный научный и практический интерес представляет изучение ионосферы и механизма ее образования, воздействия излучений Солнца и космических лучей на атмосферу Земли, изучение плотности, температуры, магнитного и электростатических полей на больших высотах и т. д.

Решение этих проблем требует постановки прямых экспериментов на высотах в сотни и тысячи километров от поверхности нашей планеты. Возможность осуществления таких экспериментов появилась с созданием искусственных спутников, которые позволяют проводить необходимые научные измерения на больших высотах над различными областями земного шара в течение длительного времени.

Хотя значение искусственных спутников для научных исследований было известно уже давно, запуск спутника до последнего времени являлся неразрешимой задачей. При этом основной трудностью было создание ракеты, способной сообщить спутнику космическую скорость порядка 8000 метров в секунду.

Только после создания в Советском Союзе межконтинентальной баллистической ракеты удалось впервые осуществить запуск искусственного спутника Земли. Превосходные конструктивные качества этой ракеты позволили вывести на орбиту спутники с большим весом научной аппаратуры. Как известно, вес первого советского спутника составлял 83,6 килограмма, а научная и измерительная аппаратура с источниками питания на втором советском спутнике имела вес 508,3 килограмма.

Запуск искусственных спутников Земли со столь большим весом аппаратуры позволяет осуществлять целый комплекс научных исследований, одновременное проведение которых намного повышает их научную ценность. Только на пути разработок больших искусственных спутников можно решить проблему создания постоянно действующих космических лабораторий и осуществления межпланетных полетов.

Научные задачи, которые ставились при запуске первых спутников, определили параметры их орбиты. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 2752 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Укрощение огня

|

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ

УПРАВЛЯЕМЫЕ РАКЕТЫ

1957 г. ознаменовался большими достижениями СССР в области ракетной техники. Успешно был осуществлен опытный запуск первой в мире сверхдальней межконтинентальной многоступенчатой ракеты. Испытания ракеты подтвердили правильность расчетов и выбора конструкции. Советским ученым и инженерам удалось положительно решить сложные проблемы газодинамики, теории горения, теплопередачи, создания новых материалов и топлив, систем наведения, основанных на последних достижениях электроники и кибернетики. Полет межконтинентальной ракеты происходил на очень большой высоте, с огромной скоростью. Полученные результаты показали, что ныне возможно пускать управляемые межконтинентальные ракеты в любой район земного шара. На практике доказана также реальная возможность постройки п самом недалеком будущем космической ракеты, способной совершить полет в мировое пространство. Успешное испытание созданной в СССР межконтинентальной ракеты позволило запустить в СССР первые искусственные спутники Земли 4 октября и 3 ноября 1957 г. Созданы ракеты и других типов (см. рис. на отдельном листе).

Широко известна крупная советская метеорологическая ракета. Она состоит из двух ступеней. Первая из них — пороховой ускоритель, обеспечивающий взлет. Па нем устанавливается основной корпус длиной 5 м и и весом 220 кг, содержащий топливные баки, стабилизирующее оперение и двигатель — вторая ступень ракеты. Далее следует головка длиной 2 м. В передней части головки размещается исследовательская аппаратура, в задней — парашют и пороховое устройство для отделения головки от корпуса. Ускоритель разгоняет ракету до 170 м/сек. После этого включается двигатель второй ступени и выносит ракету на высоту 30 км, где сообщает ей скорость 1 100 м/сек. После достижения высоты 70 км, от второй ступени отделяется головка и одновременно открываются парашюты головки и второй ступени. Головная часть продолжает двигаться вверх до высоты 80—90 км с раскрытым парашютом, который стабилизирует ее полет, а затем падает с уменьшающейся скоростью (до скорости приземления, т. е. 4—5 м/сек). Вторая ступень также возвращается на Землю на парашюте.

6-7.Советские ракеты на военном параде в Москве 7 ноября 1957г.

8.Первый искусственный спутник Земли.

9.Второй искусственный спутник Земли. Установка контейнера с научной аппаратурой.

10.Второй искусственный спутник Земли. Аппаратура для исследований излучения Солнца. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 2290 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Советский календарь. День космонавтики

|

Из Программы коммунистического строительства.

Техника... Технический прогресс... С этими словами связана теперь вся наша жизнь. Нет такой области народного хозяйства, успехи которой не были бы тесно, неразрывно связаны с техникой, с ее совершенствованием. Вооруженный самыми разнообразными машинами и механизмами, техническими приборами и приспособлениями, человек стал в наши дни настоящим волшебником из сказки. Он видит и слышит на тысячи километров. Опускается на дно глубочайшего океана и улетает от Земли в космос. За девяносто минут совершает кругосветное путешествие. Он получает из воздуха удобрение и из древесных опилок — резиновые шланги и галоши. Он может увидеть, как растет трава и как летит пуля. Ему подчиняются силы воды п ветра, энергия электричества и энергия атомного ядра.

Могучая и разнообразная современная техника увеличивает силы человека, данные ему природой, в десятки и сотни раз. Что может сделать человек только своими руками? За весь день мускульной работы он не сделает того, что сможет сделать один киловатт-час электроэнергии. А киловатт-часа достаточно для того, чтобы добыть в шахте и доставить на-гора 75 кг угля или выдоить с помощью электродоильного аппарата более 40 коров. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 1651 |

Дата: 03.10.2025

|

|

В течение ряда лет в Советском Союзе ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию искусственных спутников Земли. Как уже сообщалось в печати, первые пуски спутников в СССР были намечены к осуществлению в соответствии с программой научных исследований Международного геофизического года.

В результате большой напряженной работы научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро создан первый в мире искусственный спутник Земли. 4 октября 1957 года в СССР произведен успешный запуск первого спутника. По предварительным данным, ракета-носитель сообщила спутнику необходимую орбитальную скорость около 8000 метров в секунду. В настоящее время спутник описывает эллиптические траектории вокруг Земли, и его полет можно наблюдать в лучах восходящего и заходящего Солнца при помощи простейших оптических инструментов (биноклей, подзорных труб и т. п.).

Согласно расчетам, которые сейчас уточняются прямыми наблюдениями, спутник будет двигаться на высотах до 900 километров над поверхностью Земли; время одного полного оборота спутника будет 1час 35 мин., угол наклона орбиты к плоскости экватора равен 65°. Над районом города Москвы 5 октября 1957 года спутник пройдет дважды — в 1 час 46 мин. ночи и в 6 час. 42 мин. утра по московскому времени. Сообщения о последующем движении первого искусственного спутника, запущенного в СССР 4 октября, будут передаваться регулярно широковещательными радиостанциями. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 2937 |

Дата: 03.10.2025

|

|

4 октября 1957 г. весь мир стал свидетелем выдающегося события — в Советском Союзе был осуществлен успешный запуск первого искусственного спутника Земли.

Сообщение о запуске спутника было получено во всех уголках земного шара. Прохождение его зарегистрировано многими наблюдателями на всех континентах. Создание спутника явилось результатом длительной упорной исследовательской и конструкторской работы, в которой приняли участие большие коллективы советских ученых, инженеров, работников промышленности.

Теоретически вопрос о возможности посылки космического корабля за пределы земной атмосферы был решен в начале двадцатого столетия выдающимся русским ученым К. Э. Циолковским, доказавшим, что средством для космического полета должна быть ракета. В трудах К. Э. Циолковского был разработан ряд кардинальных проблем межпланетного полета и было указано, что создание искусственного спутника Земли явится первым и необходимым этапом. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 2253 |

Дата: 03.10.2025

|

|

Советский Союз — страна самого передового в мире общественно-политического строя — постоянно демонстрировала всей планете образцы научно-технической мощи. Первый в мире, величайший, крупнейший — как часто звучали эти слова, когда речь шла о свершениях советской науки.

Советский Союз — страна самого передового в мире общественно-политического строя — постоянно демонстрировала всей планете образцы научно-технической мощи. Первый в мире, величайший, крупнейший — как часто звучали эти слова, когда речь шла о свершениях советской науки.

Первая в мире атомная электростанция и первый в мире атомный ледокол были созданы в нашей стране. Это было в 50-х годах. А в середине 60-х годов наши ученые и инженеры на полуострове Мангышлак на берегу Каспийского моря развернули строительство атомной установки для опреснения соленой воды. Она тоже будет первой в мире. Первое в мире подводное кругосветное плавание совершили советские атомоходы. Они прошли огромный путь — 40 тыс. км.

Вблизи города Серпухова закончено сооружение величайшего современного ускорителя ядерных частиц — протонов. Гигантская энергия, которую будут приобретать в нем протоны, позволит физикам получать все известные элементарные частицы и античастицы и с большой точностью изучать их взаимодействия. Наша страна много лет также была среди лидеров разработки и строительства ускорителей и, соответственно, в физике высоких энергий.

Так, в частности, были в свое время «мировыми рекордсменами» по энергии ускоренных протонов и по своим размерам построенный в 1956 году синхрофазотрон в Дубне (энергия 10 ГэВ, длина орбиты частиц около 200 метров, вес кольцевого электромагнита 40 тысяч тонн), а затем — построенный в 1967 году синхротрон в городе Протвино близ Серпухова (энергия 76 ГэВ, длина орбиты полтора километра, вес электромагнита 22 тысячи тонн). С помощью этих машин был получен целый ряд фундаментальных результатов и сделано несколько открытий.

Величайший в мире самолет — тоже детище советских ученых и конструкторов. Это «Антей», небесный исполин, который без остановок может доставить 90 то груза или 720 пассажиров на расстояние 5 тыс. км. Первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144 также создан в СССР. Читать далее...

Категория: Коммунизм |

Просмотров: 2024 |

Дата: 03.10.2025

|

Кинотеатр Спутник - Укрощение Огня

|

|