« 1 2 ... 8 9 10 11 12 ... 134 135 »

Пролог

В зале и на сцене гаснут вce огни.

ГОЛОС ПОЭТА

Рассказ этот долгий - о пламенном сердце чилийца,

о парне простом и отважном. А память о нем - боевая секира.

Пора наступила могилу открыть, где покоится светлый убийца,

в гробницу забвенья пробраться, где прах его спрятан от мира.

Быть может, в нем спал полководец, и я сожалею,

что нам говорить не случилось, а то б — за бутылкой хмельною —

я часа дождался, когда б он в Историю вторгся с несметною ратью своею.

Быть может, обманутый ветром, он просто ошибся тропою...

Пролитая кровь, как тавро огневое, ладони ожгла лиходею,

сто лет пролетело, и нам его жизни не сделать иною,

поэтому мы и начнем — без него и бутылки — в минуты спокойные эти

рассказ о моем земляке, о разбойнике славном:

о Хоакине Мурьете. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 4980 |

Дата: 26.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - ЗВЕЗДА И СМЕРТЬ ХОАКИНА МУРЬЕТЫ

|

Фильмография

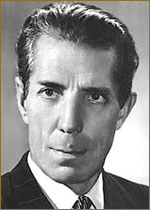

Режиссёр

1932 — Дела и люди

1934 — Частная жизнь Петра Виноградова

1936 — Родина зовёт

1938 — Болотные солдаты

1939 — Ошибка инженера Кочина

1941 — Цветные киноновеллы

1942 — Пауки (режиссёрская разработка, новелла в Боевом киносборнике № 11)

1944 — Я — черноморец (совместно с Владимиром Брауном)

1948 — Страницы жизни (совместно с Борисом Барнетом)

Сценарист

1932 — Дела и люди

1935 — Лётчики

1936 — Родина зовёт (совместно с Валентином Катаевым)

1938 — Болотные солдаты (совместно с Юрием Олешей)

1939 — Ошибка инженера Кочина (совместно с Юрием Олешей)

1940 — Кино за 20 лет (документальный, совместно с Всеволодом Пудовкиным, Эсфирь Шуб, Юрием Олешей)

1941 — Цветные киноновеллы

1948 — Страницы жизни (совместно с Валентином Катаевым)

Актёр

1958 — Сампо (СССР—Финляндия) реж. А. Птушко Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 659 |

Дата: 23.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Дела и люди. Лётчики. Частная жизнь Петра Виноградова. Родина зовёт. Болотные солдаты. Ошибка инженера Кочина. Цветные киноновеллы. Пауки (новелла в

|

Фильмография

Сценарист

1932 — Встречный

1936 — Депутат Балтики

1955 — Таланты и поклонники

1965 — Музыканты одного полка

1968 — Снегурочка

1968 — Гроза над Белой

1970 — Ференц Лист. Грезы любви

Актёр

1932 — Горизонт — контрабандист

1934 — Юность Максима

1935 — Граница

1938 — Выборгская сторона — Я. М. Свердлов

1939 — Ленин в 1918 году — Я. М. Свердлов

1940 — Яков Свердлов — Я. М. Свердлов

1953 — Вихри враждебные — Я. М. Свердлов

1957 — Балтийская слава — Я. М. Свердлов

1958 — Андрейка — Я. М. Свердлов

1958 — В дни Октября — Я. М. Свердлов

1958 — День первый — Я. М. Свердлов

1964 — Возвращенная музыка — Горелик

1970 — Мой добрый папа — учитель Павел Павлович Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 649 |

Дата: 23.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Яков Свердлов. Вихри враждебные. Ленин в 1918 году. Выборгская сторона. Гроза над Белой. Встречный. Депутат Балтики. Таланты и поклонники. МУЗЫКАНТЫ О

|

Фильмография

Режиссёр

1932 — Встречный

1933 — Анкара — сердце Турции (документальный)

1935 — Подруги

1938 — Друзья

1941 — Боевой киносборник № 2 — Случай на телеграфе (совместно с Г. М. Козинцевым)

1944 — Зоя

1946 — Глинка

1954 — Ромео и Джульетта (фильм-балет, совместно с Л. Лавровским — приз Международного кинофестиваля в Канне, 1955)

1957 — Урок истории (СССР — Болгария; совместно с Х. Писковым)

1961 — Пять дней, пять ночей (СССР — ГДР)

1967 — Софья Перовская

Сценарист

1932 — Встречный

1935 — Подруги

1938 — Друзья

1941 — Чапаев с нами (короткометражный)

1941 — Боевой киносборник № 2 — Случай на телеграфе

1944 — Зоя

1946 — Глинка

1954 — Ромео и Джульетта

1957 — Урок истории (СССР — Болгария)

1961 — Пять дней, пять ночей (СССР — ГДР)

1965 — Секрет успеха

1967 — Софья Перовская

Звукорежиссёр

1930 — Наперекор всему!

1931 — Одна

1931 — Златые горы (Счастливая улица) Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 674 |

Дата: 23.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Встречный . Подруги. Друзья. Зоя. Боевой киносборник № 1. Урок истории. Глинка . Ромео и Джульетта. Пять дней, пять ночей. Софья Перовская

|

Сценарий «Падение Берлина» П. Павленко и М. Чиаурели только готовится к постановке. Но прочитанный по радио и частично опубликованный, он уже приобрёл широкую известность.

Интерес к нему понятен и естественен. В этом сравнительно небольшом по объему произведении воплощена широкая, правдивая и убедительная картина событий Великой Отечественной войны, воссозданы образы великого Сталина, его соратников и учеников, руководителей партии и правительства и рядовых советских людей. Предательское нападение гитлеровских орд, бои на подступах к Москве, историческая речь товарища Сталина на параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, Сталинградская эпопея, сражение на Курской дуге, стремительное наступление наших войск, первые бои в логове врага в Восточной Пруссии, Ялтинская конференция, битва за Берлин и прибытие товарища Сталина на Потсдамскую конференцию – таковы главные исторические эпизоды сценария и будущего фильма. Мы видим и фронт и тыл, мы присутствуем на исторических совещаниях в Ставке, где определяются пути войны и побед, мы проникаем в Берлин, туда где готовились замыслы, порабощения нашей страны.

Огромен охват этого произведения, огромен сосредоточенный в нём исторический материал. Но «Падение Берлина» – не инсценированная хроника, не простой монтаж заново воссоздаваемых средствами кинематографа документов истории. Это произведение того нового жанра в киноискусстве, который столь успешно развивается в послевоенные годы и уже доказал свою жизненность и общественное значение. «Падение Берлина» – произведение художественно-документального жанра, в нем средствами искусства воссозданы величайшие события величайшей в истории человечества войны.

Но, несмотря на широкую известность сценария «Сталинградская битва» и фильма «Третий удар», понятие «художественно-документальный жанр» звучит еще достаточно неопределенно. Что это – реконструируемая хроника исторических событий или художественное произведение, в которое вкраплены исторические эпизоды? Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1240 |

Дата: 21.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Знаменитые фильмы о Сталине

|

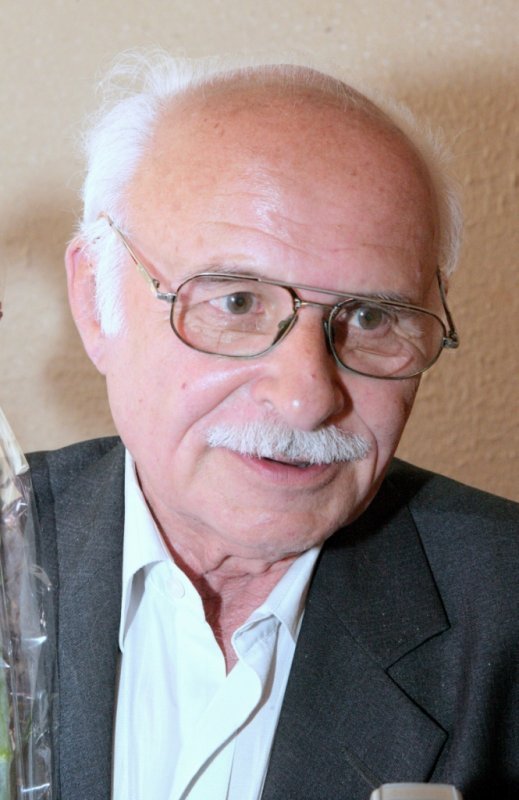

Геннадий Сергеевич Каза́нский (1910 — 1983) — советский кинорежиссёр. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1974).

Член КПСС с 1964 года

Биография

Г. С. Казанский родился 18 ноября (1 декабря) 1910 года в Воронеже.

В 1930 году окончил курсы искусствоведения при Ленинградском институте истории искусств. Был ассистентом по курсу киноигры в Ленинградском техникуме сценических искусств.

В кино с 1931 года. Работал на киностудии «Ленфильм», вначале помощником и ассистентом режиссёра, с 1937 года — как режиссёр-постановщик.

Во время войны вместе с другими сотрудниками «Ленфильма» и «Мосфильма» находился в эвакуации в Алма-Ате, где работал на Центральной объединённой киностудии художественных фильмов (ЦОКС), затем — на «Мосфильме».

В 1944 году вернулся в Ленинград и продолжил работу на «Ленфильме».

С 1946 по 1947 был сотрудником Ашхабадской киностудии, затем снова вернулся на «Ленфильм», где проработал всю оставшуюся жизнь.

В 1956 году поставил фильм «Старик Хоттабыч» по одноимённой книге Лазаря Лагина. Картина завоевала ряд призов на международных фестивалях и пользовалась такой популярностью, что её показывали не только на «детских», но и на «взрослых» киносеансах.

Фильм «Человек-амфибия», снятый совместно с Владимиром Чеботарёвым, стал одним из самых кассовых фильмов за всю историю советского кинематографа (11 место): в год выхода он собрал 65,4 миллиона зрителей.

Г. С. Казанский умер 14 сентября 1983 года. Похоронен на Богословском кладбище в Ленинграде

Фильмография

1932 — Встречный (ассистент режиссёра)

1935 — Секрет фирмы (ассистент режиссёра)

1937 — Тайга золотая (совместно с М. А. Руфом)

1953 — Римский-Корсаков (совместно с Г. Л. Рошалем); Горячее сердце

1955 — Дело (совместно с Н. П. Акимовым)

1956 — Старик Хоттабыч

1959 — Не имей 100 рублей…

1960 — И снова утро

1961 — Человек-амфибия (совместно с В. А. Чеботарёвым)

1962 — Грешный ангел

1965 — Музыканты одного полка (совместно с П. П. Кадочниковым)

1966 — Снежная королева

1970 — Угол падения (режиссёр и автор сценария)

1972 — Ижорский батальон (режиссёр и автор сценария)

1974 — Незнакомый наследник (совместно с О. И. Дашкевичем)

1975 — Новогодние приключения Маши и Вити (совместно с И. В. Усовым)

1979 — Инженер Графтио Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 836 |

Дата: 19.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Угол падения. Инженер Графтио. ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН. Дело. Римский Корсаков. Старик Хоттабыч. Человек - амфибия. Снежная королева. Новогодние приключения

|

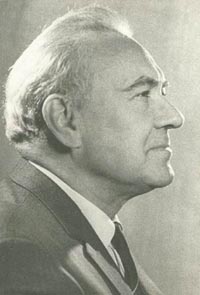

Царёв Михаил Иванович [18 ноября [1 декабря] 1903, Тверь — 4 ноября 1987, Москва], гениальный советский актёр, режиссёр и педагог, народный артист СССР (1949).

Член КПСС с 1949.

Герой Социалистического Труда (1973).

Учился в Петроградской школе русской драмы (1919—1921, педагог Ю. М. Юрьев), в 1920 ещё студентом вошёл в труппу Большого драматического театра.

В последующие годы работал в Василеостровском театре, бывшем Театре Корша, в театрах Махачкалы, Казани, Симферополя; в 1933—1937 в Театре у Мейерхольда.

С 1937 в Малом театре (с 1950 директор). Многие годы исполнял роль Чацкого («Горе от ума» Грибоедова; впервые в Василеостровском театре, затем в Театре у Мейерхольда, позже в Малом театре), в 60-е гг. перешёл на роль Фамусова.

Гражданственность и партийность публициста, отличающие искусство актёра, проявились в сыгранной им галерее молодых героев — Огнев, Ромодан («Фронт», «Крылья» Корнейчука), Гарри Смит («Русский вопрос» Симонова) и др.

Сложные, развёрнутые психологические портреты созданы Царевым как в драме — Протасов («Живой труп» Л. Н. Толстого), Ростанев («Село Степанчиково и его обитатели» по Достоевскому), Иванов («Иванов» Чехова), Арбенин («Маскарад» Лермонтова), так и в трагедии — Макбет («Макбет» Шекспира). Как мастер тщательно разработанной внутренней характерности, большой обличительной силы предстал актёр в ролях Вожака («Оптимистическая трагедия» Вишневского), Старика («Старик» Горького), Ильи Репина («Признание» Дангулова).

В творчестве Царева органично соединяются романтические и реалистические начала, ему присуще естественное сочетание традиций и новаторства. Многогранному таланту актёра близки также яркая комедийность и мягкий юмор — Хиггинс («Пигмалион» Шоу), Глумов («На всякого мудреца довольно простоты» Островского), Дон Сезар де Базан («Рюи Блаз» Гюго).

В 70-е гг. большой творческой удачей Царева стала трагическая роль Маттиаса Клаузена («Перед заходом солнца» Гауптмана).

Царев одновременно выступает и как чтец.

С 1935 преподаёт (с 1941 в Театральном училище им. М. С. Щепкина; с 1962 профессор). С 1964 возглавляет Всероссийское театральное общество (ВТО), с 1959 президент советского Национального центра Международного института театра.

Автор книг «Что такое театр» (1960) и «Неповторимые мгновенья» (1975).

Снимался в кино.

Государственная премия СССР (1947, 1969).

Награжден 3 орденами Ленина,

2 другими орденами, а также медалями.

Лит.: Филиппов Вл., М. И. Царев в роли Феди Протасова, в кн.: Ежегодник Малого театра. 1953—1954, М., 1956; Зубков Ю., Михаил Царев, «Театр», 1961, № 11; Коржевич Л., Три роли Михаила Царева, там же, 1973, № 8; Лейкин Н., Мудрое искусство Михаила Царева, в кн.: Актер, актер и еще раз актер..., М., 1975.

Ю. А. Зубков. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 833 |

Дата: 19.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Старик. Король Лир. Пигмалион. На всякого мудреца довольно простоты. Дом Островского. Доходное место. Горе от ума.

|

Фильмография

Режиссёр

1972 — Всадники

1973 — Причал

1974 — Ответная мера

1978 — Квартет Гварнери

1979 — Шкура белого медведя

1982 — Сто первый

1986 — Секретный фарватер

Сценарист

1982 — Сто первый

Оператор

1958 — Улица молодости

1962 — Исповедь

1963 — Тайна

1964 — Одиночество

1965 — Верность

1966 — Товарищ песня

1968 — Поиск

1970 — Чёртова дюжина

Награды и звания

1969 — Заслуженный деятель искусств Украинской ССР

Орден Трудового Красного Знамени Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 708 |

Дата: 19.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - 1. «Секретный фарватер» (1986); 2. «Сто первый» (1982); 3. «Квартет Гварнери» (1978); 4. «Всадники» (1972); 5. «Причал» (1973); 6. «Ответная мера» (19

|

1910 год. Мексиканские патриоты готовят восстание против диктатуры Диаса. К революционной хунте присоединяется юный Филипе Ривера, отец и мать которого были расстреляны диктаторами. Час восстания близок, но героям не хватает оружия. Чтобы добыть необходимую сумму денег, Ривера решается выступить на ринге против Уорда, сильнейшего боксера Америки...

I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты и подавно. Он был их "маленькой загадкой", их "великим патриотом" и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона - одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все - ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 639 |

Дата: 19.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Мексиканец

|

В эпоху империализма буржуазное искусство, как и другие формы общественного сознания, переживает глубокий упадок. Буржуазные художники постепенно отходят от реализма, от правдивого показа действительности, от глубокого раскрытия и оценки явлений и противоречий жизни, от принципов гуманизма и передовых, освободительных идей, выражающих интересы народов. В искусстве все больше проявляются субъективистская деформация мира, формализм, безыдейность. Часто искусство развивается по пути пустой развлекательности, натуралистической зрелищности и внешнего, бездушного декоративизма или сусальной пропаганды капиталистического образа жизни. Нередко буржуазное искусство доходит и до прямого выражения диких, реакционных, человеконенавистнических идей. Познавательное значение такого искусства утрачивается. Так как постижение в образах искусства законов общественного развития может привести народы к выводу о неизбежности краха капитализма, раскрыть глаза на истинные пути общественного прогресса, постольку распространение подобных знаний, естественно, угрожает интересам господствующего класса капиталистических стран. Вот почему реализм и жизненная правда ненавистны монополистам. И не случайно господствующее положение в буржуазных странах постепенно, начиная с 1910-х — 1920-х годов, занимает антиреалистическое и антидемократическое искусство (экспрессионизм, Мунк, Пикассо; абстракционизм, Шагал, Кандинский; примитивизм, Клее, Малевич; сюрреализм Эрнст, Дали). Читать далее...

Категория: Культура |

Просмотров: 1869 |

Дата: 19.12.2025

|

Кинотеатр Спутник - Обнажённая со скрипкой

|

|